【BtoB向け】RFM分析の事例3選|SaaS・製造業の指標定義からLTV向上まで徹底解説

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

RFM分析の事例を探しても、BtoC向けばかりで困っていませんか?

RFM分析の活用事例を検索しても、表示されるのはECサイトや小売店といったBtoCのケースばかり。「最終購入日」「購入回数」といった指標を、自社のSaaSビジネスや代理店モデルにどう当てはめれば良いのか、具体的なイメージが湧かずに悩んでいるのではないでしょうか。

BtoBマーケターが直面する「RFM分析の壁」とは

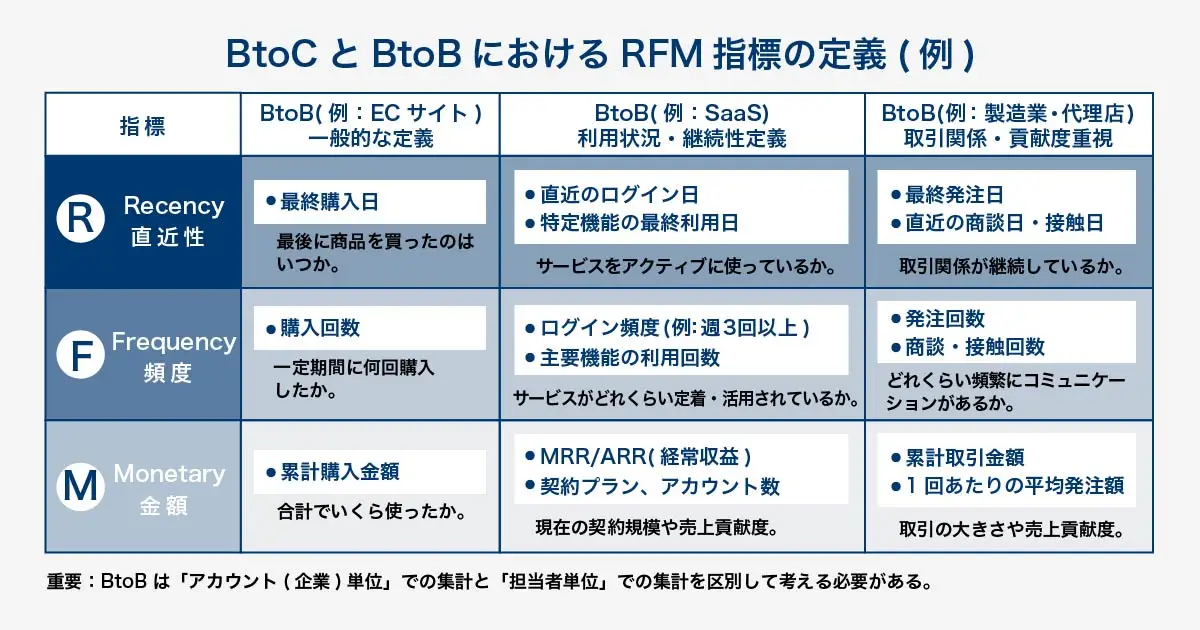

BtoBビジネスの顧客関係は、BtoCに比べて契約期間が長く、意思決定プロセスも複雑です。そのため、RFM分析の伝統的な3指標(Recency,Frequency,Monetary)をそのまま適用しようとすると、本質を見誤る危険性があります。

Recency(最新購買日):SaaSでは「最終購入」より「最終ログイン」、製造業では「最終発注」より「営業担当との最終接触日」の方が、顧客エンゲージメントの実態を正確に反映します。

Frequency(購買頻度):年単位の契約が中心のBtoBでは、「購入頻度」よりも「機能の利用頻度」や「定例会議の回数」といった、関係性の深さを示す指標が重要です。

Monetary(購買金額):単発の取引額よりも、月間経常収益(MRR)や顧客生涯価値(LTV)といった、継続的な収益性を示す指標で評価する必要があります。

このようなBtoB特有の商習慣と、既存のRFM分析フレームワークとの間に存在する"指標のズレ"こそが、多くのマーケターが実践をためらう「RFM分析の壁」です。

この記事を読めば、BtoB特有のRFM分析を実践し、成果に繋げられる

本記事では、この「壁」を乗り越えるための具体的な解決策を提示します。BtoBビジネス(特にSaaS・製造業・専門サービス)に特化した指標の再定義フレームワークから、業界別の成功事例、そして明日から実践できる具体的な5つのステップまで、網羅的に解説します。

「分析のための分析で終わらせない」をコンセプトに、データに基づいた顧客理解をLTV向上という成果に結びつけるための、実践的な知見をお届けします。

そもそもRFM分析とは?BtoBで重要視される理由を1分でおさらい

RFM分析の3つの指標(Recency,Frequency,Monetary)

RFM分析とは、顧客の購買行動を以下の3つの指標で評価し、顧客をグループ分け(セグメンテーション)する分析手法です。

Recency(最新購買日):顧客が最後にいつ取引したか

Frequency(購買頻度):顧客がどれくらいの頻度で取引しているか

Monetary(累計購買金額):顧客が累計でどれくらいの金額を支払ったか

これらの指標に基づき、「優良顧客」「休眠顧客」といったセグメントに分類し、それぞれの特性に合わせた最適なマーケティングアプローチを導き出すことを目的とします。

なぜ今、新規獲得より「既存顧客のLTV向上」が重要なのか

多くのBtoB市場が成熟期を迎え、新規リードの獲得コスト(CPA)は高騰し続けています。このような環境下で持続的な成長を遂げるには、新規顧客の獲得に偏重した戦略から脱却し、既存顧客との関係性を深化させ、LTV(顧客生涯価値)を最大化する戦略へとシフトすることが不可欠です。

RFM分析は、データに基づいて「どの顧客を優先すべきか」「どの顧客にどのようなアプローチが有効か」を可視化し、LTV向上という経営目標を"科学的に"実現するための、非常に効果的な武器となるのです。

【最重要】BtoBビジネスにおけるRFM指標の「再定義」フレームワーク

BtoCの指標をそのまま使ってはいけない理由

前述の通り、BtoBビジネスは購買サイクルが長く、顧客との関係性も長期にわたります。BtoCの「購入」という単一のイベントを基準にした指標では、顧客の真の価値やエンゲージメントレベルを正しく評価することはできません。BtoBでRFM分析を成功させる鍵は、自社のビジネスモデルに合わせて、各指標を戦略的に「再定義」することにあります。

SaaSビジネスにおける指標の再定義

Recency:最終購入日→最終ログイン日、主要機能の最終利用日

SaaSビジネスにおいて顧客の健全性を示す最も重要なシグナルは、製品がアクティブに利用されているか否かです。「最終ログイン日」や、コア機能の「最終利用日」をR指標とすることで、利用頻度が低下している解約リスクの高い顧客を早期に特定できます。

Frequency:購入頻度→ログイン頻度、特定機能の利用回数

月額課金モデルでは「購入頻度」は意味を成しません。代わりに「月間ログイン回数」や「特定機能の利用頻度」をF指標とすることで、製品への定着度を測ります。例えば、API連携機能の利用回数が増加している顧客は、より上位のプランへ移行するポテンシャルが高いと判断できます。

Monetary:購入金額→MRR/ARR、LTV(顧客生涯価値)

単発の売上ではなく、継続的な収益への貢献度を評価するため、M指標には「MRR(月間経常収益)/ARR(年間経常収益)」や、将来にわたる収益の総額を示す「LTV」を採用します。これにより、現在高額プランを契約している顧客を最重要ターゲットとして明確にできます。

製造業・代理店ビジネスにおける指標の再定義

Recency:最終発注日→営業担当との最終接触日、サポート問合せ日

取引が不定期になりがちな製造業や代理店ビジネスでは、「最終発注日」だけでは関係性を見誤ります。「営業担当との最終接触日」や「サポートへの問合せ日」といったコミュニケーションの履歴をR指標に加えることで、関係性の鮮度を評価します。

Frequency:発注回数→定例会議の頻度、共同マーケティング回数

単純な「発注回数」だけでなく、「定例会議の開催頻度」や「共同でのセミナー開催回数」など、ビジネスパートナーとしての関与度をF指標とすることで、より戦略的な関係にある代理店を可視化できます。

Monetary:年間取引額→顧客ごとの利益率、将来の契約ポテンシャル

「年間取引額」という売上規模だけでなく、より収益への貢献度が高い「利益率」や、今後の成長が見込める「将来の契約ポテンシャル」をM指標に加えることで、真に価値のあるパートナー企業を特定します。

【Sells upの視点】指標定義は「事業KPI」との接続がポイント。分析のための分析で終わらせないために。

RFM指標を再定義する際、最も重要なことは、その指標が自社の事業KPIと明確に接続されているかという視点です。例えば、カスタマーサクセス部門が「解約率の低下」をKPIとしているなら、RecencyやFrequencyは「製品の利用状況」を測る指標にすべきです。

分析担当者だけが理解できる指標を設定しても、現場の営業やカスタマーサクセス担当者のアクションには繋がりません。経営層から現場まで、誰もが納得し、追うべき指標として認識できるものにすること。それこそが、RFM分析を単なるデータ整理で終わらせず、具体的な成果に繋げるための絶対条件です。

【実践編】BtoB業界別・RFM分析の成功事例3選

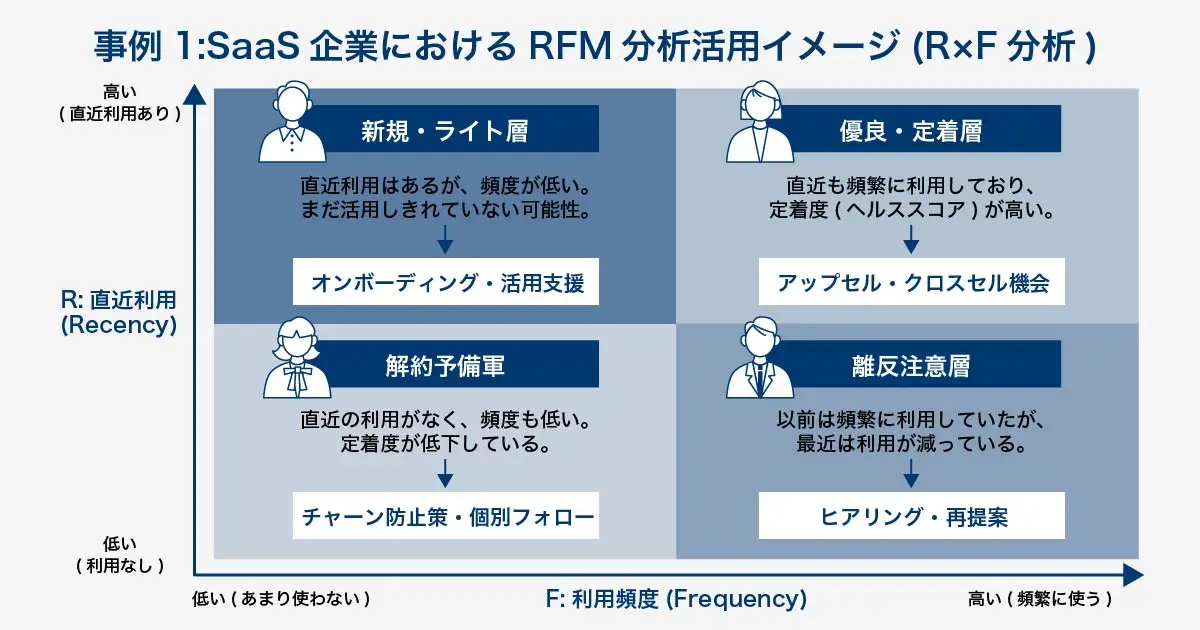

事例1:SaaS企業|解約予備軍の特定とアップセル機会の発掘でLTVを最大化

課題:あるSaaS企業は、順調に新規顧客を獲得する一方で、チャーンレート(解約率)が高止まりしていました。特に、どの顧客が解約リスクを抱えているのかをデータに基づいて特定する仕組みがなく、カスタマーサクセス部門のリソースを効率的に投下できずにいました。

施策:「最終ログイン日(R)」「主要機能の利用頻度(F)」「MRR(M)」を基に顧客をスコアリング。「Rが低く、過去のFは高かった顧客」を最優先でフォローすべき「解約予備軍」と定義し、カスタマーサクセスによる個別フォローを実施。また、「Fが高く、利用機能がプランの上限に近づいている顧客」を「アップセル候補」とし、製品内で上位プランを推奨するアプローチを行いました。

成果:プロアクティブな働きかけにより、対象セグメントの解約率を15%削減。さらに、ターゲットを絞ったアップセル施策により、MRRが全体で10%向上し、LTVの最大化に大きく貢献しました。

事例2:製造業|代理店チャネルの最適化と休眠顧客の再活性化

課題:ある製造業では、売上の8割が上位20%のトップ代理店に集中しており、事業の安定性にリスクを抱えていました。多くの代理店は取引が低調、あるいは休眠状態にあり、限られた営業リソースをどこに投下すべきか、戦略的な判断ができていませんでした。

施策:「最終商談日(R)」「定例会議の回数(F)」「年間利益額(M)」で代理店を分類。「Rが低く、過去のMは高かった代理店」を「陰りが見えるパートナー」と位置づけ、経営層が直接訪問し関係を再構築。一方で、「FやMはまだ低いが、Rが高い新規代理店」には、専任チームによる手厚い営業支援を行いました。

成果:戦略的なリソース配分により、休眠代理店の20%が取引を再開。さらに、ポテンシャルの高い新規代理店からの受注額が1年で50%増加し、トップ代理店への依存体質からの脱却に成功しました。

事例3:専門サービス業|クロスセル機会の発見とリレーションシップ深化

課題:あるコンサルティングファームでは、一度プロジェクトを受注した顧客との関係が単発で終わりがちで、別サービスの追加提案(クロスセル)に繋がらず、LTVが伸び悩んでいました。

施策:「最終プロジェクト完了日(R)」「累計案件数(F)」「累計契約額(M)」で顧客を分類。特に「Rは高いがFが1(単発)の顧客」をクロスセルの最重要ターゲットと定義。初回のプロジェクトを担当したパートナーが、顧客の業界に関連する別サービスの成功事例を個別に紹介するアプローチを展開しました。

成果:ターゲットを絞ったアプローチが奏功し、クロスセルによる売上が前年比で25%増加。顧客との関係性も深まり、安定的な収益基盤の構築に繋がりました。

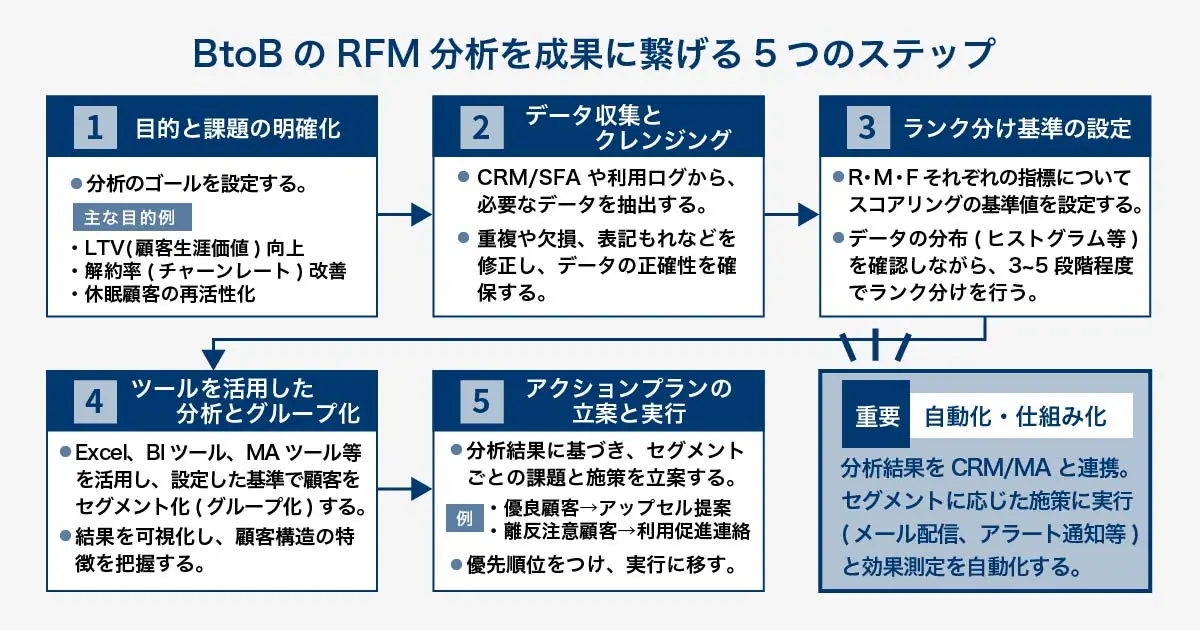

明日からできる!BtoBのRFM分析を成果に繋げる5つのステップ

Step.1:目的と課題の明確化-「LTV向上」「解約率改善」などゴールを設定する

まず、「何のためにRFM分析を行うのか」という目的を明確にします。「解約率を現状から10%削減する」「優良顧客からのアップセル率を15%向上させる」など、具体的な数値目標を設定することで、分析の軸が定まります。

Step.2:データ収集とクレンジング-CRM/SFAから正確なデータを抽出する

次に、CRMやSFAに蓄積された顧客の利用履歴、商談履歴、契約金額などのデータを収集します。この際、表記の揺れや入力ミスを修正する「データクレンジング」を徹底することが、分析の精度を担保する上で極めて重要です。

Step.3:ランク分け基準の設定-データの分布を見ながら3〜5段階でスコアリング

収集したデータに基づき、R・F・Mの各指標を3〜5段階のランクに分ける基準(しきい値)を設定します。最初は顧客データの分布を見ながら均等に分ける方法で構いません。PDCAを回す中で、自社のビジネスに最適な基準へと調整していきます。

Step.4:ツールを活用した分析とグループ化-ExcelからBI、MAツールまで

分析は、小規模であればExcelやGoogleスプレッドシートでも十分可能です。しかし、継続的に分析を行い、施策と連携させるためには、TableauのようなBIツールや、HubSpot、SalesforceといったMA/CRMツールを活用し、分析プロセスを自動化することをお勧めします。

Step.5:セグメント別アクションプランの立案と実行

分析によって分類された各セグメントの特性に合わせて、具体的なアクションプランを策定し、実行します。

優良顧客:ロイヤルティをさらに高めるための特別対応が有効です。限定セミナーへの招待や新機能の先行体験、担当者による定期的な戦略会議の実施などが考えられます。

育成顧客:アップセルやクロスセルを促進する施策を展開します。上位プランとの機能比較資料を送付したり、関連サービスの導入事例を紹介したりして、さらなる価値提供を訴求します。

休眠・離反予備軍顧客:再び関心を持ってもらうための働きかけが必要です。担当者による直接のフォローや、利用状況に関するアンケートを実施し、関係性の再構築を図ります。

【Sells upの視点】分析結果はCRM/MAと連携し、施策の実行と効果測定を自動化する仕組みを構築せよ

RFM分析の価値を最大化する鍵は、分析後のアクションをいかに効率化・自動化できるかにあります。分析結果をCRMやMAツールに連携させ、特定のセグメント(例:「解約予備軍」)に属する顧客に対して、パーソナライズされたメールを自動配信する、といったワークフローを構築しましょう。

これにより、施策の実行が迅速かつ確実になるだけでなく、施策後の顧客の反応(開封率、クリック率、商談化率など)もデータとして蓄積され、PDCAサイクルを高速で回すことが可能になります。Sells upでは、まず小規模なセグメントで自動化施策をテストし、効果が見込めるものから段階的に展開していくアプローチを推奨しています。

RFM分析の精度をさらに高める応用テクニック

RFM分析は強力な手法ですが、万能ではありません。他の分析手法と組み合わせることで、その限界を補い、より多角的で精度の高い顧客理解が可能になります。

RFM分析の限界点-「何を買ったか」「なぜ離れたか」までは分からない

RFM分析は顧客の行動履歴(いつ、何回、いくら)に基づきますが、その背景にある「何を購入したのか」「なぜ利用しなくなったのか」といった定性的な情報は分析対象外です。この限界を理解し、必要に応じて他の手法で補完することが重要です。

応用1:デシル分析との組み合わせで「高価値な休眠顧客」を発掘する

デシル分析は、顧客を購入金額の高い順に10等分する手法です。RFM分析では「休眠顧客」と分類された顧客の中に、デシル分析では上位にランクインする「過去の高額購入者」が隠れていることがあります。この2つを組み合わせることで、アプローチすべき優先度の高い「高価値な休眠顧客」を効率的に特定できます。

応用2:CPM分析との組み合わせで長期的な視点での顧客育成戦略を立てる

CPM分析は、顧客の初回購入からの経過期間なども考慮し、より長期的な視点で顧客を評価します。短期的な視点を持つRFM分析と組み合わせることで、「現在は取引が少ないが、将来的に優良顧客になるポテンシャルを持つ層」を見極め、中長期的な育成(ナーチャリング)戦略を立案することが可能になります。

応用3:RFM-D分析の応用で、BtoBにおける「距離」の概念を活用する

RFM分析に「距離(Distance)」の概念を加えたRFM-D分析も有効です。BtoBにおいては、物理的な距離だけでなく、「営業担当者との接触頻度」や「経営層との関係性の近さ」といった心理的・関係的な距離をD指標として加えることで、より関係性の深い顧客を特定し、重点的なフォローを行うといった戦略が考えられます。

まとめ:BtoBのRFM分析は「指標の再定義」から始めよう

BtoBマーケティングにおいてRFM分析を成功させるための第一歩は、BtoCの常識を捨て、自社のビジネスモデルに即した戦略的な「指標の再定義」を行うことです。

本記事で解説したように、Recencyを「エンゲージメントの鮮度」、Frequencyを「関係性の深さ」、Monetaryを「LTVへの貢献度」と捉え直すことで、データは初めてBtoB特有の複雑な顧客関係を映し出いてくれます。

分析は、あくまで顧客を深く理解し、より良い関係を築くための手段に過ぎません。本記事で紹介したフレームワークと事例を参考に、ぜひ貴社のLTV最大化に向けたアクションにつなげていただければと思います。

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

CONTACT