RFM分析のやり方をBtoBのプロが徹底解説!Excel手順からMAツール活用、LTV最大化のアクションプランまで

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

リードは取れるのに商談化しない…その悩み、RFM分析で解決できます

こんな課題はありませんか?BtoBマーケターが直面する「ナーチャリングの壁」

Web広告やSEO施策が実を結び、リードは安定して獲得できるようになった。しかし、そのリードがなかなか商談に繋がらない。MAツールを導入したものの、結局はメルマガの一斉配信しかできておらず、開封率も伸び悩んでいる…。

上司からは「データに基づいた施策を」「マーケティングの投資対効果を数字で示してほしい」と求められる一方で、営業部門からは「もっと質の高いリードが欲しい」という声が聞こえてくる。

このような獲得したリードを有効活用できず、機会損失を生んでいる状況に、多くのBtoB企業が直面しています。

解決のポイントは「画一的なアプローチ」からの脱却

なぜ、多くのリードが商談化する前に休眠してしまうのでしょうか。その最大の原因は、顧客の状況を無視した「画一的なアプローチ」にあります。

導入を急いでいる顧客、まだ情報収集段階の顧客、そして一度は興味を持ったものの関心を失いかけている顧客。これらすべてに同じメッセージを送っていては、ターゲットの心にも響かないのは当然です。

この状況を打破するポイントこそが、データに基づいた顧客理解、すなわち顧客分析です。そして、その第一歩として効果的かつ実践的な手法が、今回ご紹介する「RFM分析」です。

この記事を読めば、データに基づいた顧客育成の第一歩が踏み出せる

この記事では、BtoBマーケティングのプロフェッショナルであるSells upが、RFM分析の基本的な知識から、BtoB SaaSビジネスにおける具体的な実践手順、そして分析結果を「成果」に変えるためのアクションプランまで、徹底的に解説します。

この記事を読み終える頃には、以下の状態になっているはずです。

データに基づき顧客を正しくセグメント分けする具体的な手法を理解している。

Excelを使って、明日からでもRFM分析を実践できる知識が身についている。

分析結果をMAツールと連携させ、顧客一人ひとりに最適化されたアプローチを設計できる。

感覚的な施策から脱却し、データという客観的な事実に基づいた戦略的なマーケティングへのヒントが得られるように解説します。

RFM分析とは?BtoBマーケティングにおける重要性を理解する

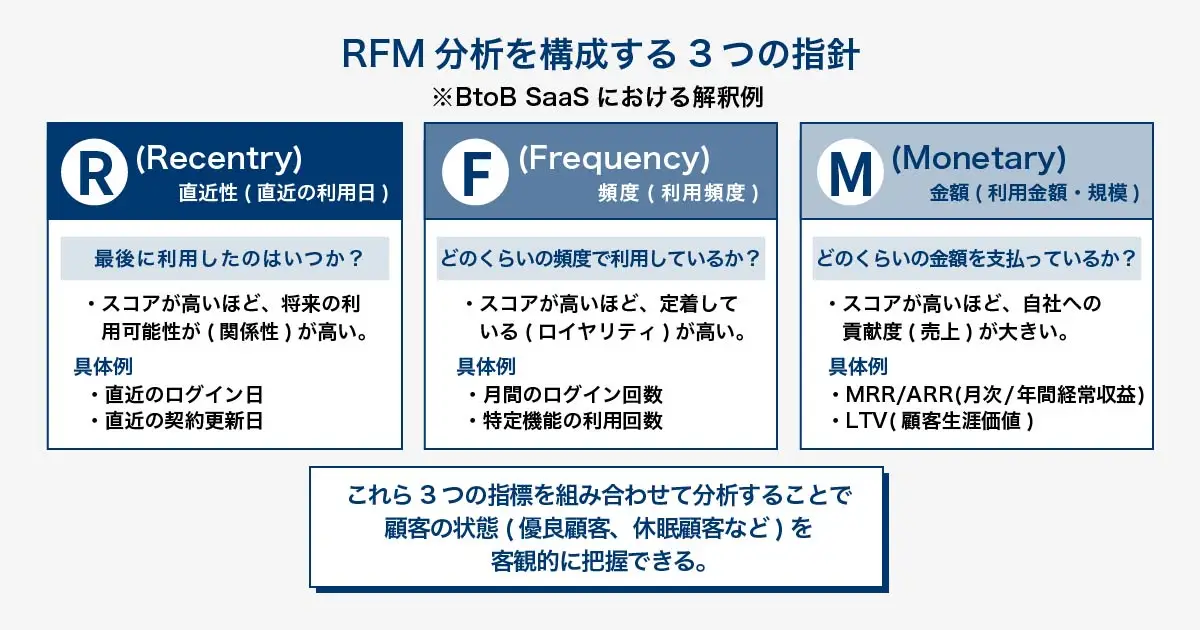

RFM分析の3つの指標:Recency,Frequency,Monetaryとは?

RFM分析とは、顧客の購買行動を3つのシンプルな指標で捉え、顧客をグループ分け(セグメンテーション)する分析手法です。これにより、漠然としていた顧客像が明確なグループとして「見える化」され、データに基づいた客観的な判断が可能になります。

Recency(最新購買日/最新活動日):顧客が最後に取引や活動を行ったのはいつか。直近のアクションほど、関心が高いと評価します。

Frequency(利用頻度/活動頻度):特定の期間内に、顧客がどれくらいの頻度で取引や活動を行ったか。頻度が高いほど、ロイヤルティが高いと評価します。

Monetary(取引金額):特定の期間内に、顧客がどれくらいの金額を支払ったか。金額が大きいほど、事業への貢献度が高いと評価します。

これらの3つの指標を組み合わせることで、「最近、頻繁に、高額な取引をしてくれる顧客」といった優良顧客を、客観的なデータに基づいて特定できます。

なぜ今、BtoB(特にSaaSビジネス)でRFM分析が有効なのか?

RFM分析は元々、通販などのBtoC領域で発展した手法ですが、LTV(顧客生涯価値)の最大化が至上命題である現代のBtoB、特にSaaSビジネスにおいてこそ、その真価を発揮します。

LTV(顧客生涯価値)最大化への最短ルート

SaaSビジネスの成長は、新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客にいかに長く、より多くの価値を感じてもらい、契約を継続・アップグレードしてもらうかにかかっています。RFM分析は、顧客の利用状況やエンゲージメントを可視化することで、「離反の兆候(Recencyが低下)」「活用度の低下(Frequencyが低下)」といった危険信号を早期に察知し、プロアクティブな働きかけを可能にします。これは、チャーン(解約)を未然に防ぎ、LTVを最大化するための最短ルートと言えるでしょう。

優先すべき顧客セグメントの可視化

マーケティングのリソースは有限です。RFM分析は、限られたリソースをどの顧客セグメントに投下すべきか、明確な指針を与えてくれます。例えば、アップセルの可能性を秘めた「優良顧客」、ファン化を促進すべき「新規顧客」、そして早急なフォローが必要な「休眠寸前顧客」など、顧客の状態に応じた優先順位付けが可能になり、マーケティング活動全体のROIを劇的に向上させます。

【Sells upの視点】RFM分析は「売れる仕組み」をデータで設計する第一歩

私たちは、RFM分析を単なる顧客分類の手法とは考えていません。これは、貴社の事業成長を加速させる「売れる仕組み」を、客観的なデータに基づいて設計するための、重要な第一歩と考えています。

多くの企業が、勘や経験則に頼ったマーケティング施策で成果が出ずに悩んでいます。RFM分析は、その属人性を排除し、「どの顧客が」「どのような状態にあるのか」を全社共通の事実として可視化します。この事実(データ)に基づいて戦略を設計し、施策を実行し、改善のサイクルを回していく。RFM分析は、その文化を組織に根付かせるための起点となるのです。

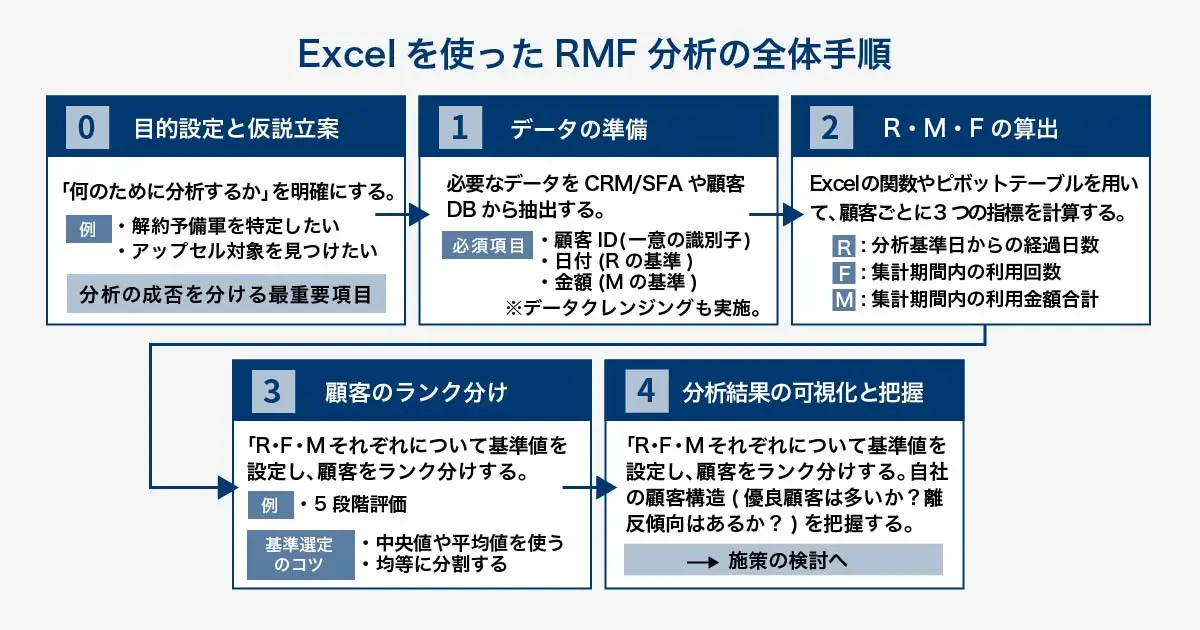

【実践編】明日からできる!Excelを使ったRFM分析の全手順

特別なツールがなくても、RFM分析は使い慣れたExcelで始めることができます。ここではBtoB SaaS企業のマーケティング担当者向けに、具体的な手順を解説します。

Step.0:分析の成否を分ける「目的設定」と「仮説立案」

データ分析で最も陥りがちな失敗は、目的が曖昧なまま分析を始めてしまうことです。成功する分析は、その前の「準備」で9割決まります。

まず、「何のためにRFM分析を行うのか?」を具体的に言語化しましょう。「休眠顧客を掘り起こし、商談化率を5%改善する」「新規顧客の2回目以降の利用率を高め、オンボーディングプロセスを改善する」など、解決したいビジネス課題と分析を明確に結びつけます。

次に、その目的に対する「仮説」を立てます。「初回ログイン後のフォローが手薄なため、多くの新規顧客が価値を実感する前に離脱しているのではないか?」といった仮説が、分析の軸となります。

Step.1:必要なデータを準備する(データ収集とクレンジングの重要性)

分析の品質は、元となるデータの品質に完全に依存します。MAツールやCRM、販売管理システムから、以下のデータをCSV形式で抽出しましょう。

顧客を一意に識別するID(企業IDやメールアドレスなど)

活動日(最終ログイン日、資料ダウンロード日、契約更新日など)

活動回数(ログイン回数、特定機能の利用回数など)

取引金額(月額利用料、アップセルによる追加金額など)

抽出したデータは、必ず「クレンジング」を行いましょう。表記の揺れ(例:「株式会社」と「(株)」)を統一したり、テスト用のデータを除外したりする地道な作業が、分析結果の信頼性を担保します。

Step.2:BtoB SaaS向けにRFMの3指標を算出する

抽出したデータを基に、Excelのピボットテーブルや関数(SUMIFS,COUNTIFS,MAXIFSなど)を使い、顧客IDごとにRFMの指標を算出します。ここでのポイントは、BtoB SaaSのビジネスモデルに合わせて指標を「翻訳」することです。

Recency(最新活動日)の考え方:最終ログイン日、サポート問合せ日など

BtoCの「最終購入日」を、BtoB SaaSでは「顧客が最後にサービスに関与した日」と捉えます。最終ログイン日が最も分かりやすい指標ですが、サポートへの問い合わせ日や特定機能の最終利用日なども、顧客のエンゲージメントを示す重要なシグナルです。Frequency(利用頻度)の考え方:ログイン回数、特定機能の利用回数など

単純なログイン回数も有効ですが、より重要なのは「価値を感じているか」を示す行動です。例えば、プロジェクト管理ツールであれば「新規タスクの作成回数」、MAツールであれば「メールの配信回数」など、サービスのコア機能の利用回数をFの指標とすることで、顧客の活用度をより正確に測れます。Monetary(取引金額)の考え方:契約プラン金額、アップセル金額、契約期間など

月額課金モデルの場合、単純な累計取引額では差が出にくいことがあります。現在の契約プランの金額(MRR)や、契約期間の長さ、過去のアップセルによる増額分などを総合的に評価することで、顧客の事業への貢献度を正しく評価できます。

Step.3:顧客をランク付けする(客観的な基準設定のコツ)

算出したR,F,Mの数値を、それぞれ3〜5段階のランクに変換します。この「区切り(閾値)」の設定が分析の肝となります。

一般的な解説記事では「1ヶ月以内なら5点」といった固定的な例が示されがちですが、これは必ずしも自社の実態に即しているとは限りません。客観的な基準として、顧客データを機械的に等分する「分位数法(Quantile Method)」をお勧めします。例えば5段階評価なら、全顧客を上位20%ずつに区切り、「上位20%をスコア5」「次の20%をスコア4」…と割り振る方法です。これにより、分析者の主観を排した相対的な評価が可能になります。

Step.4:分析結果を可視化し、自社の顧客構造を把握する

各顧客にR,F,Mのスコアが付与されたら、Excelのピボットテーブルやバブルチャートを使って結果を可視化しましょう。RとFを軸に取り、バブルの大きさでMを表すことで、自社の顧客がどのセグメントに集中しているのかを一目で把握できます。この可視化された顧客構造こそが、次のアクションプランを立てる上での出発点となります。

【Sells upの視点】Excel分析の限界と、次のステップを見据える重要性

Excelでの分析は、手軽に始められます。しかし、データ量が増えるにつれて作業は煩雑になり、特定の担当者にしかできない「属人化」のリスクも高まります。

重要なのは、Excel分析を通じて「自社にとって重要な顧客セグメントはどこか」「どの指標がビジネスの成果と相関が高いのか」といった分析の"型"を見つけ出すことです。この経験こそが、将来的にMA/BIツールを導入し、分析を自動化・仕組み化する際に、自社に最適なツールを選び、効果的に活用するための揺るぎない土台となるのです。

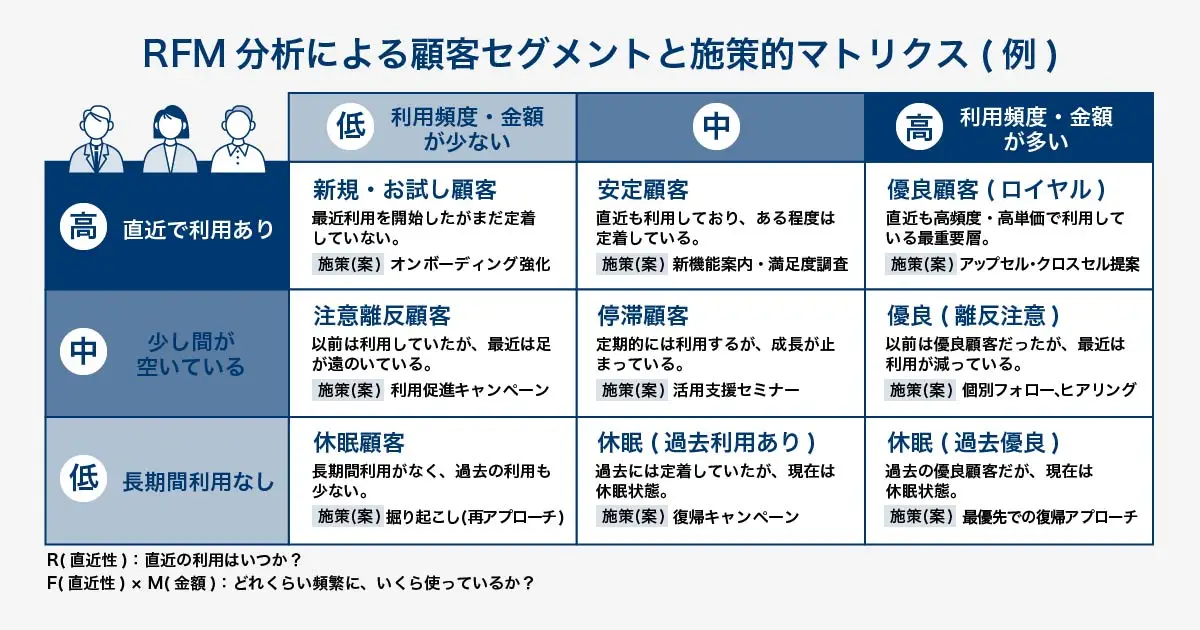

分析を「成果」に変える!BtoB SaaS向け顧客セグメント別アクションプラン

RFM分析は、顧客を分類して終わりではありません。その分析結果を具体的な「成果」、すなわち商談化率の向上やLTVの最大化に繋げるためのアクションプランを立案し、実行することが重要です。

RFM分析で見える代表的な8つの顧客セグメント

RFMスコアの組み合わせから、BtoB SaaSビジネスにおける代表的な顧客セグメントを定義します。

優良顧客(Champions):R,F,Mすべてが高い。サービスの価値を最大限に活用している。

安定顧客(Loyal Customers):F,Mは高いが、Rが少し落ちてきた。安定利用しているが、直近のエンゲージメントが低下気味。

育成候補顧客(Potential Loyalists):R,Fは高いが、Mが低い。活発に利用しているが、まだ上位プランの価値を提供できていない。

新規顧客(New Customers):Rが高く、F,Mが低い。利用を開始したばかりで、これからの関係構築が重要。

休眠寸前顧客(At-Risk):かつてはF,Mが高かったが、Rが著しく低い。解約(チャーン)のリスクが非常に高い。

低関与顧客(Hibernating):R,F,Mすべてが低い。ほとんどサービスを利用していない。

要オンボーディング顧客(Promising):Rは高いが、Fが低い。利用を開始したが、活用できていない可能性がある。

過去の優良顧客(Lost Champions):かつては優良顧客だったが、完全に離反してしまった。

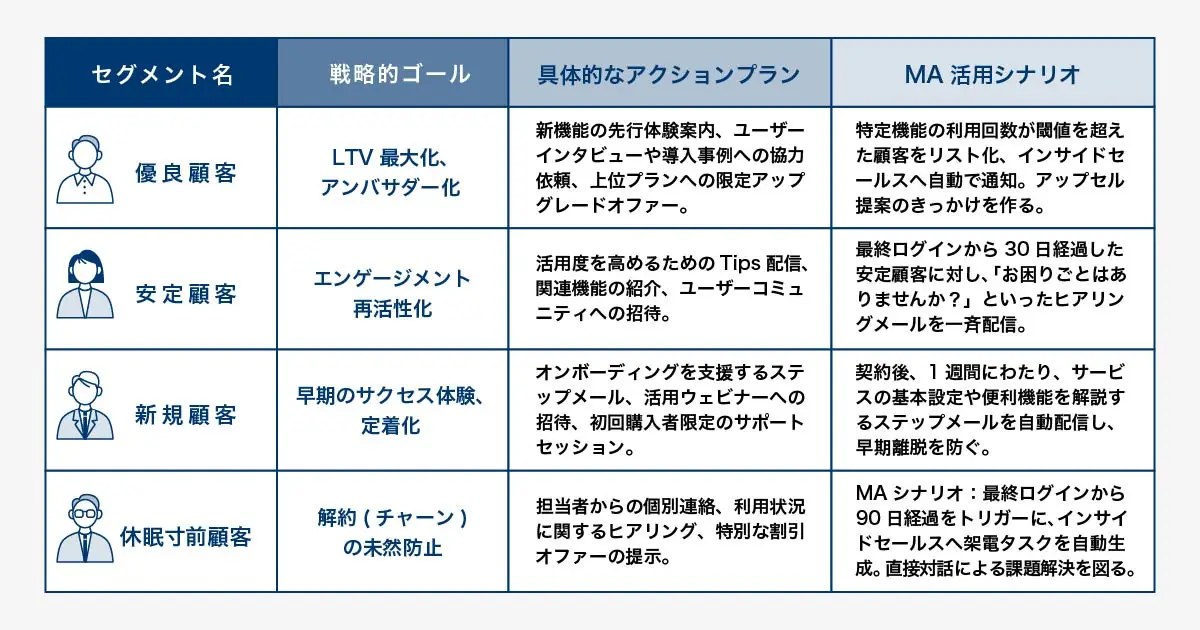

【施策マトリクス】各セグメントへの具体的なアプローチ方法とMA活用シナリオ

各セグメントに対して、どのような戦略目標を持ち、具体的なアクションを取るべきか。MAツール活用を前提としたシナリオ例と共に図解します。

・施策マトリクス

・アクションプラン

【Sells upの視点】施策の成果を最大化するMA(マーケティングオートメーション)の役割

MAツールは、設計したシナリオを自動で実行してくれる効果的なツールです。しかし、MAは導入すれば自動的に成果が出るツールではありません。重要なのは、どの顧客セグメントに、どのタイミングで、どのようなメッセージを届けるかという「戦略」です。

RFM分析は、その戦略の精度を高めるための材料です。この材料があるからこそ、MAツールはその性能を最大限に発揮し、顧客一人ひとりに最適化されたコミュニケーション、すなわち真のOne to Oneマーケティングを実現できるのです。

RFM分析を次のレベルへ。MA/BIツール活用のススメ

Excelでの分析に慣れ、自社の"型"が見えてきたら、次のステップとして専用ツールの導入を検討しましょう。

なぜツールを使うべきなのか?属人化を防ぎ、分析を仕組み化するメリット

MA/BIツールを導入するメリットは、単なる効率化に留まりません。

分析の自動化:データ抽出からスコア計算、ダッシュボードでの可視化までを自動化し、分析にかかる工数を大幅に削減します。

属人化の解消:標準化されたレポートにより、誰でも同じ基準で顧客の状態を把握でき、分析業務が特定の個人に依存するのを防ぎます。

施策との連携:分析結果をトリガーに、メール配信や広告連携といったマーケティングアクションにシームレスに繋げることができます。

目的別・ツールの選び方(MA vs BI)

BIツール(Tableauなど):社内に散在するデータを統合し、自由度の高い分析と可視化を行いたい場合に最適です。データ分析専任の担当者がおり、深い洞察を得たい企業に向いています。

MAツール(Account Engagement,HubSpotなど):分析結果を直接的なマーケティングアクションに繋げたい場合に効果的です。多くのMAツールには、RFM分析に類するスコアリングやセグメンテーション機能が備わっています。

主要MAツールでのRFM分析の実装イメージ

- Account Engagement(旧Pardot)での実装の考え方

標準機能にRFM分析はありませんが、カスタム項目を作成し、Salesforceのフロー機能などを使ってR/F/Mの値を定期的に更新することで、擬似的なRFMセグメンテーションが可能です。スコアリングとグレード機能を組み合わせ、エンゲージメント(F)と属性(M)を評価するのも有効です。 HubSpotでの実装の考え方

コンタクトプロパティや取引プロパティをカスタマイズし、ワークフロー機能を使ってR/F/Mスコアを自動計算・更新します。算出されたスコアを基にアクティブリストを作成すれば、各セグメントへのナーチャリング施策を自動化できます。

【Sells upの視点】ツール導入で失敗しないために。自社の「勝ち筋」に合わせたツール選定と活用がポイント

ツール導入で最も多い失敗は、「多機能な高額ツールを導入したが、結局使いこなせない」というケースです。重要なのは、ツールの機能比較に終始するのではなく、自社の事業戦略やマーケティングの成熟度に合ったツールを選ぶことです。

Sells upでは、貴社の現状分析から課題を特定し、事業成長の「勝ち筋」に沿った最適なツールの選定から、導入、そして成果が出るまでの活用支援まで、一気通貫で伴走します。

RFM分析の限界と、より深い顧客理解のための発展的アプローチ

RFM分析は効果的ですが、万能ではありません。その限界を理解し、他のデータと組み合わせることで、顧客の解像度はさらに高まります。

RFM分析だけでは見えないこと(導入製品、企業規模、役職など)

標準的なRFM分析では、顧客が「誰で(Who)」「何を(What)」利用しているかが見えません。例えば、同じ「優良顧客」でも、大企業の部長とスタートアップの担当者では、響くメッセージは全く異なります。また、どのプランや機能を主に利用しているかによっても、アップセルの提案内容は変わるはずです。

他の分析手法との組み合わせで精度を高める

RFM分析に、BtoBならではのファームグラフィック情報(企業規模、業種など)や、顧客の役職、導入している製品プランといったデータを掛け合わせましょう。これにより、「従業員100名以上の製造業で、プランAを利用している優良顧客」といった、より具体的でアクションに繋がりやすいセグメントを作成できます。

さらに、以下のような分析手法と組み合わせることで、顧客理解はさらに深化します。

デシル分析:売上貢献度の高い顧客層を特定する

全顧客を購入金額順に10等分し、どのグループが売上の大部分を占めているかを分析するシンプルな手法。RFM分析と組み合わせることで、「現在は休眠しているが、過去の取引額はトップクラス」といった、優先的に掘り起こすべきターゲットを発見できます。CPM分析:顧客の離反プロセスを詳細に捉える

購入回数や離反期間などから顧客を10グループに分類し、顧客の育成・離反プロセスを時系列で捉える手法。RFM分析が「今」の状態を捉えるスナップショットであるのに対し、CPM分析は顧客の変遷を捉えるのに適しています。

【Sells upの視点】複数のデータを掛け合わせ、解像度の高い顧客ペルソナを描く

データは多ければ良いというものではありません。重要なのは、「どのデータを組み合わせれば、顧客の解像度が上がり、次のアクションの精度が高まるのか?」という問いを立てる力です。

RFM分析を起点とし、そこにSFAの商談データやWebサイトの行動ログ、さらには営業担当者が持つ定性的な情報を加えることで、単なる顧客セグメントは、血の通った「ペルソナ」へと進化します。この解像度の高いペルソナこそが、顧客の心に響くマーケティング戦略の源泉となるのです。

まとめ:データ分析を組織の力に変え、事業成長を加速させるために

本記事の要点サマリー

本記事では、BtoBマーケターが直面するナーチャリングの課題を解決するための効果的な武器として、RFM分析を解説してきました。

RFM分析は、画一的なアプローチから脱却し、データに基づいた顧客理解を実現する第一歩である。

Excelでも実践可能であり、特にBtoB SaaSでは、ビジネスモデルに合わせて指標を翻訳することが重要。

分析は成果に変えてこそ意味がある。セグメント別の具体的なアクションプランを設計し、MAツールで実行することが成功のポイント。

RFM分析の限界を理解し、他のデータと組み合わせることで、顧客の解像度はさらに高まる。

分析結果を武器にする!上司や営業を巻き込む報告のコツ

分析結果は、あなた一人のものではありません。上司や営業部門を巻き込み、組織全体の共通認識とすることで、その価値は倍増します。

報告の際は、単に数字の羅列で終わらせず、ビジネスインパクトが伝わる「ストーリー」として語ることが重要です。「Rが3でFが5の顧客が15%います」ではなく、「売上の6割を、全顧客のわずか10%である『優良顧客』が生み出しています。しかし、そのうちの20%が離反の兆候を見せており、早急な対策が必要です。このセグメントにアプローチすれば、チャーンレートがX%改善し、年間Y円の収益インパクトが見込めます」といったように、具体的なビジネス言語に翻訳して伝え、次のアクションへの意思決定を促しましょう。

Sells upが提供するBtoBマーケティング支援のご紹介

RFM分析は、データドリブンなマーケティングへの第一歩です。しかし、日々の業務に追われる中で、データ分析から戦略立案、施策実行、そして改善の仕組み化までを自社だけで行うことには、限界があるかもしれません。

もし、「データ活用の方法が分からない」「MAツールを導入したが成果に繋がらない」「分析結果をどう戦略に落とし込めば良いか分からない」といった状況に直面しているなら、ぜひ一度、Sells upにご相談ください。

私たちは、BtoBマーケティングのプロフェッショナルとして、貴社に眠るデータを客観的に分析し、事業成長を加速させる「勝ち筋」を見つけ出します。現状分析から戦略設計、MAツールの活用支援、そしてデータを見て改善する文化が組織に根付くまで、貴社のパートナーとして伴走します。

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

CONTACT