ナーチャリングセミナー完全ガイド:商談化率を3倍にする全手法

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

リードは取れるのに、なぜ商談に繋がらないのか?

「また質の低いリードか…」営業からのプレッシャーに悩んでいませんか?

「広告予算を投下し、リード数は着実に増えている。しかし、なぜか商談に繋がらない」

「営業部門にリストを渡しても、『また情報収集段階のリードか…』とため息をつかれる」

BtoBマーケティングの担当者として、このような状況に直面していないでしょうか。懸命に施策を回し、目標のリード数を達成しても、営業部門との間には目に見えない壁が存在し、事業への貢献を実感できない。この悩みは貴社だけではなく、多くのBtoBマーケターが抱えています。

その悩み、「やりっぱなしのセミナー」が原因かもしれません

これまでセミナーやウェビナーを開催し、参加者リストを営業部門に共有して「完了」としていませんでしたか。あるいは、終了後のフォローやデータ分析が後手に回り、実質的に“やりっぱなし”の状態に陥ってはいないでしょうか。

実は、こうした「点」で終わるセミナー施策こそが、商談化率の低迷や営業部門とのすれ違いを生む最大の原因なのです。一つひとつのセミナーは価値ある接点ですが、それらを繋ぎ、リードを育成するという「線」の視点がなければ、単なるイベントで終わり、本来目指すべき「売上を創出する仕組み」にはなり得ません。

本記事のゴール:単なるセミナー開催担当者から、売上を創出する戦略家へ

本記事では、“やりっぱなし”から脱却し、「事業貢献を数字で証明できる戦略」へと進化するための、具体的かつ実践的なロードマップをご紹介します。

セミナーは単にリードを獲得するだけの施策ではありません。獲得したリードの質を高め、商談化率を最大化し、営業部門から「質の高いリードだ」といってもらえる。そんなナーチャリングセミナーを設計・実行・改善するための手法を、テンプレートと共に解説します。

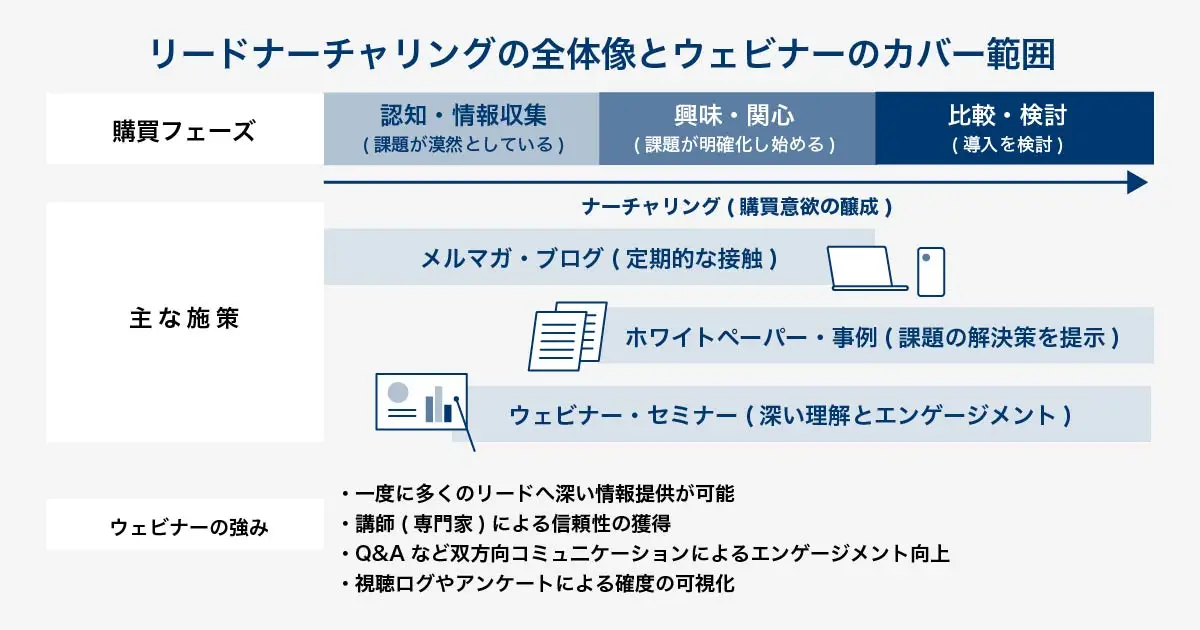

そもそもリードナーチャリングとセミナー(ウェビナー)の関係とは?

リードナーチャリングとは?なぜ今、BtoBで重要視されるのか

リードナーチャリングとは、獲得した見込み顧客(リード)に対し、継続的な情報提供を通じて関係性を構築し、購買意欲を段階的に高めていく一連のマーケティングプロセスです。

BtoBの購買プロセスが長期化・複雑化する現代において、「リードを獲得すれば、あとは営業が何とかしてくれる」という時代は終わりました。顧客は営業担当者に会う前に自ら情報収集を終えているため、マーケティング部門がリードの「育成」まで責任を持つことが、事業成果を出すための必須条件となっているのです。

数ある施策の中で、なぜウェビナーがナーチャリングに最強と言えるのか

数あるナーチャリング施策の中でも、ウェビナー(オンラインセミナー)は特に効果的な手法です。その理由は、他の手法にはない3つの大きな利点があるからです。

理由1:双方向コミュニケーションによる信頼関係の構築

ウェビナーは、Q&Aやチャット機能を通じて、参加者の疑問や不安にリアルタイムで応えることができます。この双方向性が、一方的な情報発信であるメールやホワイトペーパーとは一線を画し、顧客との深い信頼関係を築く土台となります。

理由2:質の高いエンゲージメントデータの取得

「誰が、どのくらいの時間視聴したか」「どの質問をしたか」といった詳細な行動データを取得できる点は、ウェビナー最大の強みです。このデータは、リード一人ひとりの興味関心の度合い、いわば“温度感”を可視化し、その後のフォローアップの精度を飛躍的に向上させます。

理由3:時間・場所の制約を超えた効率的なアプローチ

オンライン開催であるウェビナーは、全国どこからでも参加者を募ることが可能です。さらに、録画配信(オンデマンド配信)を活用すれば、リアルタイムで参加できなかったリードにもアプローチでき、機会損失を防ぎながら、効率的にナーチャリングの対象を広げることができます。

【Sells upの視点】ウェビナーは「営業のプレッシャー」からマーケターを解放する武器になる

多くのマーケターが、「とにかくリード数を増やせ」という量のプレッシャーと、「リードの質が低い」という質のプレッシャーの板挟みに苦しんでいます。しかし、戦略的に設計されたナーチャリングセミナーは、この構造的な問題を解決する効果的な手段となり得ます。

重要なのは、ウェビナーを「リードの質を可視化し、選別するフィルター」として捉えることです。エンゲージメントデータを基に「本当に商談化する可能性の高いリード」だけを定義し、営業部門に引き渡す仕組みを構築する。これにより、マーケターは単なるリード供給者ではなく、「売上に直結する価値」を創出することができるようになるのです。

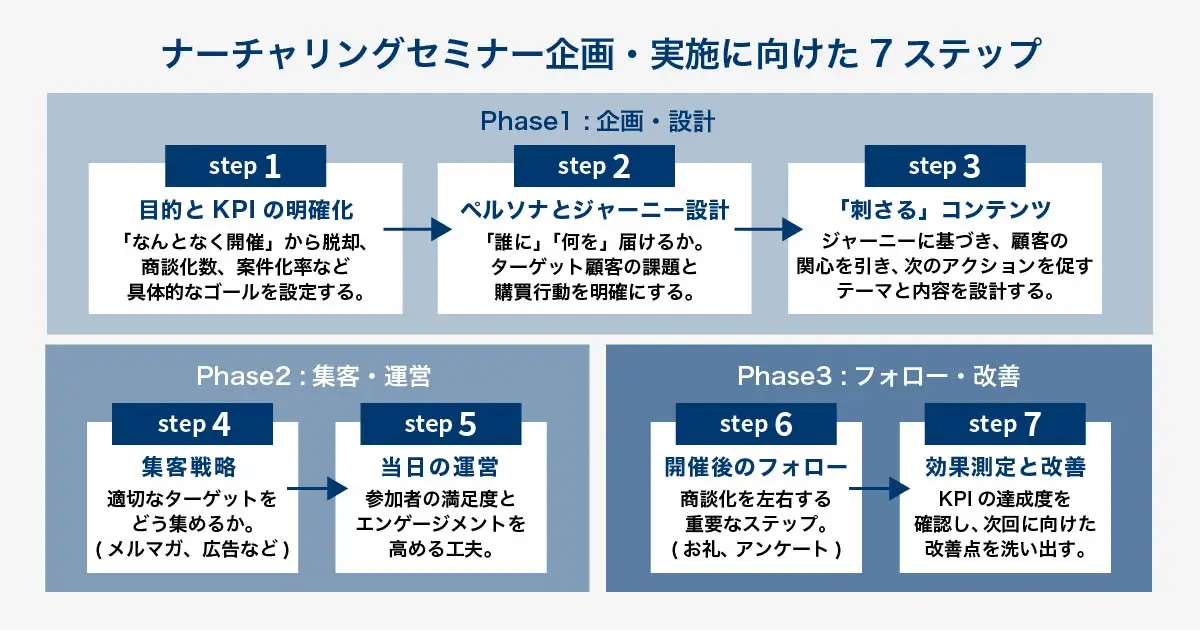

失敗しないナーチャリングセミナーの始め方【7ステップ完全ロードマップ】

ナーチャリングセミナーを確実に成果へつなげるためには、一貫したプロセス設計が不可欠です。ここでは、BtoBマーケターが押さえるべき7つのステップを解説します。

Step.1:目的とKPIの明確化‐「なんとなく開催」からの脱却

まず、「なぜこのセミナーをやるのか」「何をもって成功とするのか」を定量的に定義します。「とりあえずリードを集めたい」という曖昧な目的ではなく、具体的な数値目標を設定しましょう。

KPI設定例:

新規MQL(Marketing Qualified Lead)獲得数:50件

アンケートからの商談化率:10%

セミナー経由のパイプライン創出額:500万円

Step.2:ペルソナとカスタマージャーニーの設計‐誰に何を届けるか

ターゲットが曖昧では、誰にも響かないコンテンツになってしまいます。「どのような課題を持つ担当者」が、「購買プロセスのどの段階」にいるのかを明確に定義しましょう。例えば、「情報収集段階の現場担当者」と「比較検討段階の決裁者」では、響くテーマも言葉も全く異なります。

Step.3:ジャーニーに沿った「刺さる」コンテンツ企画

ペルソナとジャーニーが定義できたら、各フェーズに最適なコンテンツを企画します。リードの課題解決に貢献する価値提供を第一に考えましょう。

認知・興味関心フェーズ向け:業界トレンドの解説、課題整理のフレームワーク提供

比較検討フェーズ向け:導入事例の詳細解説、複数ソリューションの比較

意思決定フェーズ向け:ROI算出方法の解説、費用対効果の実績データ提示

Step.4:集客戦略‐適切なターゲットをどう集めるか

集客は「数」だけでなく「質」が重要です。ペルソナに最も響くチャネルを選定し、メッセージを最適化しましょう。

集客チャネル例:

自社ハウスリストへのセグメントメール配信

ターゲット企業を狙ったSNS広告(LinkedIn,Facebook)

親和性の高いパートナー企業との共催セミナー

Step.5:当日の運営とエンゲージメント向上策

セミナー当日は、参加者を「受け身」から「能動的」な状態へ引き込む工夫が不可欠です。

エンゲージメント向上策:

冒頭でチャット機能の使い方を案内し、気軽に質問できる雰囲気を作る

中盤で投票機能(ポール)を使い、参加者の意見をリアルタイムで反映させる

Q&Aセッションの時間を十分に確保する

Step.6:商談化を左右する「ウェビナー後」のフォローアップ

セミナーの成果は、終了後のフォローアップで決まります。参加者の温度感が高いうちに、迅速かつ適切なアプローチを行いましょう。アンケート結果や視聴データに基づき、フォロー内容をパーソナライズすることが重要です。

Step.7:効果測定と改善‐やりっぱなしで終わらせない

開催後は、必ずStep.1で設定したKPIを基に数値を振り返りましょう。「参加率が低かったのはなぜか」「商談化率が目標に届かなかった要因は何か」をデータに基づいて分析し、次回のセミナー企画に活かす。このPDCAサイクルこそが、継続的な成果創出のポイントです。

【実践編】明日から使える!ナーチャリングセミナー企画・実行の具体策

企画フェーズ:参加者が前のめりになるテーマ設定のコツ

成功事例・失敗談から学ぶテーマ設定

単なる「製品紹介セミナー」では、人は集まりません。参加者が「自分ごと」として捉えられるテーマ設定が不可欠です。例えば、「〇〇業界の担当者が陥りがちな3つの落とし穴とその解決策」「予算をかけずに商談数を倍増させた最新事例」など、具体的な課題解決や成功イメージを提示するテーマが効果的です。

ターゲットの課題解決に直結するテーマの見つけ方

最も確実な方法は、営業部門やカスタマーサクセス部門にヒアリングすることです。「最近お客様からよく聞かれる質問は何か」「商談でよく話題になる競合製品は何か」といった“現場の声”にこそ、最高のテーマのヒントが隠されています。

コンテンツ作成フェーズ:「売り込み感」を消し、信頼を勝ち取る構成術

参加者が最も嫌うのは、一方的な売り込みです。信頼を勝ち取るためには、コンテンツ全体の8割を「参加者の課題解決に役立つ情報提供」に充て、自社製品の紹介は最後の2割に留める、という構成を徹底しましょう。理想的な流れは「課題提起→一般的な解決策の提示→具体的な成功事例→自社ソリューションの紹介」です。

運営フェーズ:よくある技術トラブルとその回避策

「音声が聞こえない」「映像が途切れる」といった技術トラブルは、参加者の満足度を著しく低下させます。本番前に必ず複数回の配信リハーサルを行い、使用するPC、マイク、ネットワーク環境に問題がないかを入念にチェックしましょう。万が一に備え、バックアップのPCやネットワーク回線を用意しておくことも重要です。

【Sells upの視点】セミナーコンテンツは営業の「最強の武器」になる‐コンテンツの二次利用戦略

一度きりのウェビナーで作成したプレゼン資料や動画は、それ自体が非常に価値の高いコンテンツ資産です。これを単発で終わらせるのは、あまりにもったいない。

動画の二次利用:録画データを編集し、オンデマンドコンテンツとしてWebサイトに掲載する。

資料の二次利用:プレゼン資料を再編集し、ホワイトペーパーとしてダウンロードコンテンツにする。

内容の二次利用:セミナー内容を基に、複数のブログ記事を作成し、オウンドメディアのコンテンツを拡充する。

このように、「1回のセミナー開催=N個のマーケティング資産創出」という発想を持つことで、マーケティング活動全体の生産性を飛躍的に高めることができます。

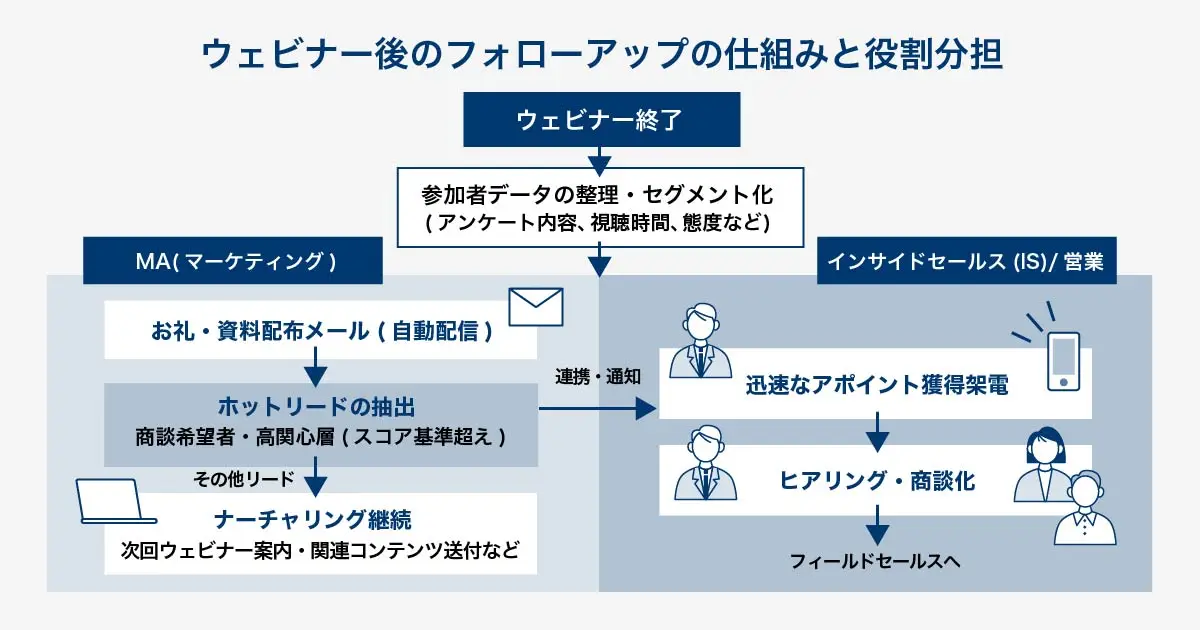

成果を最大化する!ウェビナー後のフォローアップ戦略

なぜフォローアップが重要なのか?「ゴールデンタイム」を逃すな

ウェビナー終了後24時間以内は、参加者の興味・関心が最も高まっている「ゴールデンタイム」です。このタイミングを逃すと、せっかく高まった熱量は急速に冷めてしまいます。商談化率を最大化するには、このゴールデンタイム内に、迅速かつパーソナライズされたアプローチを徹底することが極めて重要です。

【シナリオ別】MAを活用した自動フォローアップメール術

MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用すれば、参加者の行動に基づいたフォローアップを自動化できます。手作業では不可能な、きめ細やかなアプローチを実現しましょう。

▶ MAを活用した自動フォローアップメール術のダウンロードはこちら(Googleスプレッドシートが開きます)

アンケート設計の極意‐商談に繋がる「本音」を引き出す質問項目

アンケートは単なる満足度調査ではありません。「商談の種を見つけるためのヒアリングシート」と捉え、戦略的に設計しましょう。

必須で聞くべき質問例:

「本日のセミナーで、最も興味を持ったテーマは何ですか?」(興味関心の可視化)

「現在、〇〇(テーマ関連)に関して、どのような課題をお持ちですか?」(具体的ニーズの把握)

「貴社での導入検討状況について、最も近いものを教えてください。(情報収集中/比較検討中/具体的な導入を検討中)」(温度感の把握)

「本日の内容に関して、個別相談を希望されますか?(はい/いいえ)」(商談意欲の直接確認)

【Sells upの視点】インサイドセールスとの連携が商談化率を爆増させる

フォローアップの成果を最大化する鍵は、マーケティング部門とインサイドセールス(IS)部門のシームレスな連携にあります。MAで抽出した「温度感の高いリード」に対し、ISが即座に電話でフォローする。この一連の流れを仕組み化することが不可欠です。

具体的には、「アンケートで個別相談を希望したリードには、“遅くとも”10分以内にISが架電する」といったSLA(Service Level Agreement)を両部門間で締結しましょう。これにより、「マーケはボールを投げただけ」「営業が拾ってくれない」といった部門間のすれ違いを防ぎ、チームとして商談化率の最大化を目指す体制を構築できます。

【上級編】マーケティングの成果を証明するROIとツール活用術

上司を納得させる!ナーチャリングセミナーのROI算出方法

「今回のセミナー施策、費用対効果はどうだった?」この問いに、自信を持って数字で答えられていますか。ROI(投資対効果)を算出することで、施策の価値を客観的に証明し、次なる予算獲得に繋げることができます。

ROIの計算式:

ROI(%)=投資額(施策による利益−投資額)×100

ROIシミュレーションシート

以下のフレームワークに自社の数値を当てはめることで、誰でも簡単にROIを試算できます。

このシミュレーションにより、「33万円の投資で、160万円の売上見込みを創出し、ROIは384%でした」という具体的な報告が可能になります。

▶ ROIシミュレーションシートはこちら(Googleスプレッドシートが開きます)

業務を自動化するMA・ウェビナーツールの連携ガイド

手作業でのリスト管理やメール配信には限界があります。MAとウェビナーツールを連携させることで、申込からフォローまでを一元管理し、業務生産性を飛躍的に向上させましょう。

なぜMA連携が必要なのか?

申込者情報を自動でMAに取り込み、手作業によるミスやタイムラグをなくす。

視聴時間やアンケート回答といった行動に基づき、スコアリングを自動化する。

スコアが閾値を超えたリードを、営業部門(SFA/CRM)へ自動で連携する。

主要ツール連携のポイント:

HubSpotとZoom:ワークフロー機能で「Zoomウェビナーにコンタクトを追加」アクションを設定することで、フォーム送信からZoomへの登録までを自動化できます。

Marketo EngageとZoom:LaunchPointサービスとしてZoomを連携。 {{member.webinar url}}トークンを使えば、Marketoから参加者一人ひとりにユニークな視聴URLを自動で送付できます。

Account Engagement (旧Pardot)とZoom:Zoom App Marketplaceから連携アプリをインストール。ウェビナーの「登録済み」「出席済み」「欠席」のステータスを、Account Engagement (旧Pardot)の静的リストに自動で同期させることが可能です。

【Sells upの視点】分断されたデータを繋ぎ、マーケと営業を「一つのチーム」にする方法

ツール連携の真の価値は、単なる業務効率化に留まりません。それは、マーケティング部門と営業部門の間に存在する「分断」を乗り越え、両者を「売上創出」という共通目標に向かう一つのチームに変えることにあります。

データが連携されることで、「マーケティングが獲得したリードが、その後どうなったのか」が完全に可視化されます。これにより、「リードの質」に関する主観的な議論は終わり、データに基づいた客観的な会話が始まります。どのチャネルからのリードが最も受注に繋がっているのかを分析し、共に改善策を練ることこそが、競合と差をつける自社独自のBtoBマーケティングとなるのです。

ナーチャリングセミナーの成功事例と失敗事例

成功事例から学ぶべきポイント

SAPジャパン株式会社:営業訪問の効率化を実現

ウェビナーを定期的な接点として活用し、顧客の課題や関心を事前に把握。これにより、営業担当者が「今アプローチすべき優先リード」に集中できる体制を確立し、商談初期のヒアリングを大幅に効率化しました。SATORI株式会社:参加率と商談件数を向上

対面セミナーからウェビナーへ移行し、ライブ配信とアーカイブ配信を組み合わせることで参加率が向上。さらにMAツールと連携したデータドリブンなフォローアップを徹底し、ウェビナー後の商談件数を増加させました。

よくある失敗パターンとその回避策

失敗1:過度な売り込みで信頼を失う

セミナー内容が自社製品のアピールに終始し、参加者が離脱してしまうケース。

回避策:

あくまで「顧客の課題解決」を主軸に置き、コンテンツの8割は価値提供に徹する。自社製品の紹介は、解決策の一つとして最後に簡潔に提示する。

失敗2:アフターフォローの欠如で機会を逃す

セミナー開催に満足し、その後のフォローが遅れたり、画一的なお礼メールを送るだけで終わってしまうケース。

回避策:

事前に参加者の行動別のフォローシナリオを設計し、MAツールで自動化しておく。温度感の高いリードには24時間以内に必ず個別アプローチを行う体制を整える。

失敗3:データ分析をせず、改善に繋がらない

開催後に「やり切った感」で満足し、設定したKPIの振り返りを行わないケース。

回避策:

必ずKPIに基づいた効果測定レポートを作成し、チームで共有する。「何が上手くいき、何が課題だったのか」を明確にし、次回の改善アクションプランに落とし込む。

今すぐ使える!ナーチャリングセミナー運営ツールキット

明日からすぐに活用できる、実践的なテンプレート群をご用意しました。

ウェビナー企画書・チェックリストテンプレート

目的、KPI、ターゲット、コンテンツ骨子から、集客スケジュール、当日の役割分担、フォローアップまでの全タスクを網羅。抜け漏れのない計画をサポートします。

▶ ウェビナー企画書・チェックリストはこちら(Googleスプレッドシートが開きます)

KPI管理ダッシュボードテンプレート

申込数、参加率、商談化率、ROIなどを一元管理できるスプレッドシート。数値を入力するだけで、施策の成果を可視化できます。

▶ KPI管理ダッシュボードテンプレートはこちら(Googleスプレッドシートが開きます)

商談に繋がるアンケートテンプレート

満足度だけでなく、顧客の課題感、検討状況、予算、個別相談の希望など、商談の糸口となる情報を引き出すための質問項目を網羅しています。

▶ アンケートテンプレートはこちら(Googleスプレッドシートが開きます)

コピペで使えるフォローアップメール文面集

高エンゲージメント参加者向け、視聴のみの参加者向け、欠席者向けなど、状況別に最適化されたメールテンプレート。フォローアップのスピードと質を両立させます。

▶ フォローアップメール文面集はこちら(Googleスプレッドシートが開きます)

まとめ:ナーチャリングセミナーは「売れる仕組み」の動力源である

ナーチャリングセミナーは、もはや単発のリード獲得イベントではありません。戦略的に設計・実行・改善されることで、それは安定的に質の高い商談を創出し続ける「売れる仕組み」の動力源となり得ます。

【Sells upの視点】戦術の実行者から、事業を動かす戦略レイヤーへ

やみくもにリード数を追いかける時代は終わりました。これからのBtoBマーケターに求められるのは、「なぜこの施策をやるのか」「どうすれば事業成果に繋がるのか」を自ら設計し、データで証明できる「戦略レイヤー」としての視点です。

本記事で解説した手法を実践し、ナーチャリングセミナーを貴社の“売れる仕組み”の原動力へと昇華させてください。

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

CONTACT