マーケティングオートメーション戦略の完全ガイド|成果が出ない7つの原因と売上を伸ばす実践5ステップ

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

そのMA、ただのメルマガ配信ツールになっていませんか?

多くのBtoBマーケティング担当者が抱える「MAを使いこなせない」という悩み

マーケティングオートメーション(MA)を導入したものの、その多機能さを持て余し、「結局、メルマガ配信にしか使えていない」と感じているマーケターは、決して少なくありません。特にBtoB企業では、日々の業務に追われる中でMAのポテンシャルを十分に引き出せず、「高価な投資だったのに、本当に効果は出ているのだろうか」と、疑問を持つ担当者が多いのが現実です。

MAツール導入当初は、「これで非効率な業務から解放されるはず」と期待を寄せます。しかし、いつしか運用は「メールを一斉に・自動で送る」こと自体が目的となり、リードスコアリングや行動履歴に基づいたシナリオ配信、営業部門とのシームレスなデータ連携といった、MA本来の価値を発揮できないまま時間だけが過ぎていく。こうしたケースは、残念ながら多くの企業で見られます。

特に、営業部門から「マーケティングが渡すリードは質が低い」というフィードバックを受けてしまい、「どのようにメールを改善すればよいのか」という思考に陥り、MAの本質からますます遠ざかってしまうことも少なくありません。

MAツールは導入した。その次へ進むための、成果につながる戦略

本記事では、MAツールを「なんとなく使っている」状態から脱却し、売上につながる戦略に落とし込むため手法を解説します。単なる機能解説やツール比較ではなく、現場で起こりがちな失敗例とその乗り越え方を紹介し、BtoBマーケターが自社の課題を客観的に見つめ直すきっかけにしていただければと思います。

MAを「単なるメール配信ツール」から、「売上を伸ばすための武器」にするために、まずはよくあるつまずきとその解決策から紹介します。

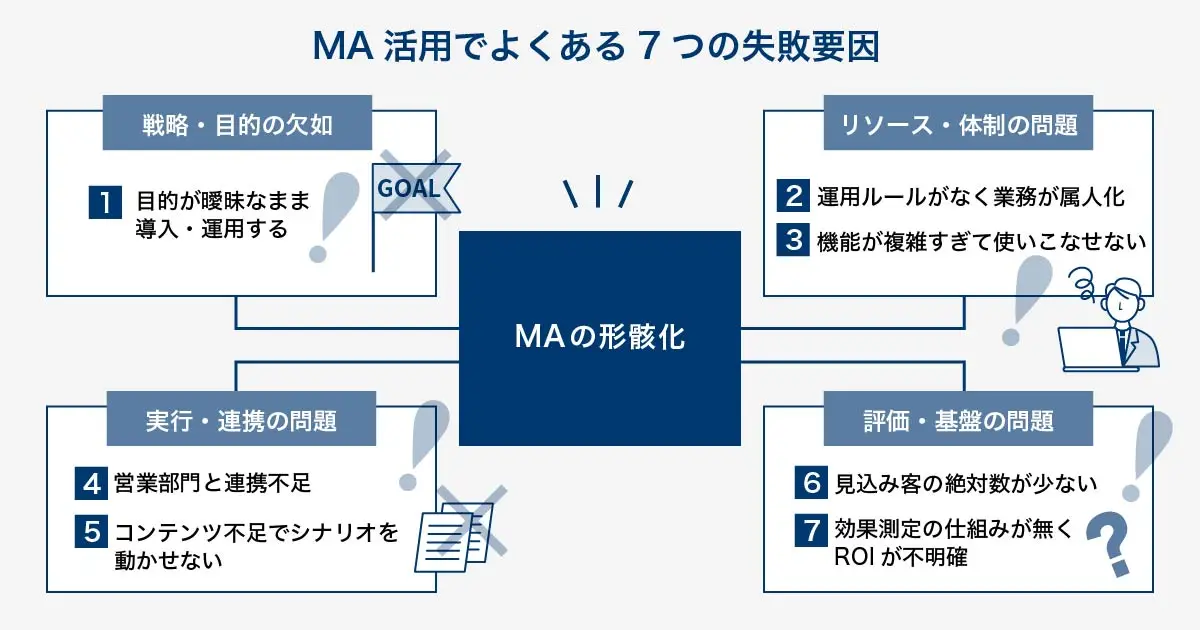

【失敗から学ぶ】MA戦略でよくある7つのつまずきとその乗り越え方

MAツールを導入しても期待した成果が出ない背景には、いくつかの「つまずきの型」が存在します。ここでは、BtoB企業で頻繁に見られる7つの失敗例を挙げ、その原因と具体的な乗り越え方を解説します。

失敗例1:目的が曖昧なまま導入し「何となく運用」から抜け出せない

「競合も導入しているから」「これからのマーケティングには必須らしい」といった曖昧な理由で導入した場合、運用フェーズで必ず壁にぶつかります。明確な目的やKPIがなければ、「とりあえずメールを送る」「リード情報を溜める」といった目先の作業がゴールになってしまい、戦略的な活用には至りません。

乗り越え方

まず、「MAを使って、半年後に何を達成したいのか」を言語化しましょう。「商談化率を10%向上させる」「営業部門へ引き渡すホットリードを月間50件創出する」など、具体的で測定可能なゴールを設定し、営業をはじめとした関係部署と共有することが、戦略的な運用の指針になります。

失敗例2:営業部門との連携不足で「質の低いリード」と一蹴される

マーケティング部門が時間と労力をかけて獲得・育成したリードが、営業から「このリストは確度が低い」と評価され、放置されてしまう。これは、BtoB企業で非常に多くみられる現象です。両部門で「見込み客」の定義が共有されていないままでは、MAは部門間の溝を深めるだけのツールになってしまいます。

乗り越え方

MAの運用設計の初期段階から営業を巻き込み、「どんな状態のリードなら、営業はすぐに対応したいか」を徹底的にヒアリングしましょう。そして、両部門が合意した「ホットリードの定義」という共通言語を作ることが、部門連携の第一歩です。

失敗例3:コンテンツが足りず、肝心の「育成シナリオ」が動かせない

MAの真価は、見込み客の興味度合いに合わせて最適な情報を届け、関係性を深める「リードナーチャリング」にあります。しかし、そのシナリオを動かすためのホワイトペーパーや導入事例、セミナーなどの「コンテンツ」がなければ、MAでのリードナーチャリングは実現できません。

乗り越え方

顧客が製品を知り、比較検討し、導入を決めるまでの各段階で「どんな情報があれば、次のステップに進みやすいか」を考え、コンテンツマップを作成しましょう。営業が顧客からよく受ける質問や、カスタマーサクセスが把握している顧客の成功事例など、社内に点在する情報資産を棚卸しすることから始めるのが効果的です。

失敗例4:見込み客の絶対数が少なく、分析やスコアリングが機能しない

スコアリングやセグメント配信といったMAの分析機能は、ある程度のデータ量が蓄積されて初めて効果を発揮します。保有するリードの母数が少ない段階で複雑な分析を試みても、信頼性が低いアウトプットしか出せず、施策の方向性を見誤る可能性があります。

乗り越え方

MAの運用と並行して、リード獲得(リードジェネレーション)施策を強化しましょう。Web広告やSEO、展示会、ウェビナーなど、複数のチャネルを組み合わせてリードの母数を増やすことが、データドリブンなMA運用を実現するための土台となります。

失敗例5:運用ルールがなく「担当者任せ」で業務が属人化してしまう

MAの運用が特定の担当者のスキルや経験に依存してしまうと、その担当者の異動や退職によって、これまで培ってきたノウハウが失われ、施策が完全に停止してしまうリスクを抱えます。業務フローや設定内容が「あの人の頭の中にしかない」状態は、組織の成長を妨げます。

乗り越え方

施策ごとの目的や手順、設定変更の履歴などを記録した簡易的な運用マニュアルを作成し、チーム内で共有しましょう。「誰でも」「いつでも」同じ品質で運用できる体制を構築することが、持続的な成果を生み出すための基盤となります。

失敗例6:効果測定の仕組みがなく、経営層に「投資対効果」を説明できない

MAツールの導入・運用には決して安くないコストがかかります。そのため、経営層から「この投資は、どれだけの売上に繋がっているのか?」とROI(投資対効果)の説明を求められるのは当然です。しかし、施策の成果を定量的に可視化できていないと、追加投資や体制強化の承認を得ることはできません。

乗り越え方

MAツールのレポート機能や外部BIツールを活用し、リード獲得数・商談化率・成約率などのKPIを定期的に可視化しましょう。営業や経営層に対しては、数字で語れる成果報告の仕組みを作ることが信頼獲得の近道です。

失敗例7:機能が複雑すぎて、結局シンプルな機能しか使わなくなる

多機能なMAツールほど、すべての機能を使いこなすには相応の学習コストがかかります。結果として、導入当初の意気込みとは裏腹に、メール配信やリスト管理といった基本的な機能しか使われなくなるケースは非常に多いです。

乗り越え方

最初からすべての機能を使おうとせず、「自社の当面の目的を達成するために、最低限必要な機能は何か」を見極め、スモールスタートを心がけましょう。まずは一つのシンプルなシナリオを確実に成功させ、小さな成功体験を積み重ねながら、徐々に活用の幅を広げていくことがポイントです。

【Sells upの視点】:すべての失敗は、マーケティング部門と営業部門の「断絶」に原因がある

これら7つの失敗例を深掘りすると、その多くが「マーケティング部門と営業部門の断絶」という、一つの問題に行き着きます。リードの定義、顧客像の解像度、評価指標、そして最終的なゴール。これらの認識が部門間でズレたままでは、どんなに優れたMAツールを導入しても、その価値を最大化することはできません。MA戦略を構築する場合は、ツールや施策の議論からではなく、まず「営業とマーケティングで同じ目標を設定する」ための対話と合意形成から始めるべきです。

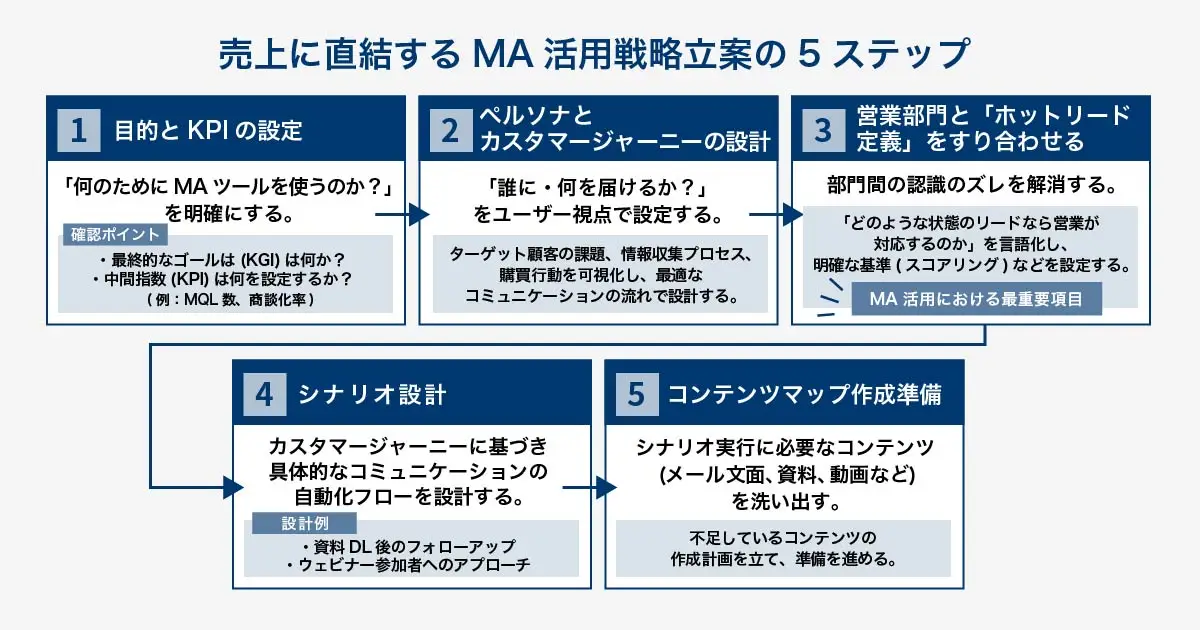

売上向上に直結する!MA戦略立案の5ステップ

MAツールを「使いこなせていない」状態から脱却し、売上という成果に結びつけるためには、具体的なアクションプランが必要です。ここでは、すぐに実践できる5つのステップを順を追って解説します。

Step.1:目的とKPIを設定する「何のためにMAを使うのか?」

MA導入の最大のつまずきは、「目的の曖昧さ」です。まずは「何のためにMAを使うのか?」を明確にし、KPIを設定しましょう。

KGI(最終目標)から逆算して具体的な数値を設定する

最初に設定すべきは、事業全体の目標と連動したKGI(重要目標達成指標)です。例えば「MA経由での年間売上を20%向上させる」「新規事業の商談数を年間1.5倍にする」など、経営層や営業部門とも共有できる最終ゴールを定めます。その上で、KGIから逆算し、「月間MQL(Marketing Qualified Lead)獲得数」「MQLからSQL(Sales Qualified Lead)への転換率」「シナリオ経由の商談化率」といったKPIを具体的な数値で設定します。KGIとKPIが明確になることで、日々の施策が「何のための活動か」をチーム全員が理解し、進めるようになります。

Step.2:ペルソナとカスタマージャーニーを見直す「誰に、何を届けるか?」

次に重要なのは、「誰に、何を届けるか」の解像度を上げることです。MAの本質は、見込み客一人ひとりの状況に応じて、最適な情報を最適なタイミングで届けることにあります。

営業部門やカスタマーサクセス部門を巻き込み、改めてペルソナ(理想の顧客像)を具体的に描き出しましょう。そして、そのペルソナが課題を認知し、情報収集、比較検討を経て契約に至るまでの思考や感情の動きを「カスタマージャーニー」として可視化します。各フェーズで顧客がどんな壁にぶつかり、どんな情報を求めているかを洗い出すことで、施策やコンテンツの優先順位が自ずと見えてきます。

Step.3:営業部門と「ホットリードの定義」をすり合わせる

マーケティングと営業の連携を強化する上で、避けては通れないのが「ホットリード(今すぐ営業がアプローチすべき見込み客)」の定義を明確にすることです。

リードスコアリングの基準を共同で作成する

リードスコアリングは、見込み客の行動(Webサイトの閲覧、資料ダウンロードなど)や属性(役職、業種など)に点数をつけ、興味関心の度合いを可視化する仕組みです。この点数付けのルールをマーケティング部門だけで決めるのではなく、必ず営業部門と一緒に作り上げましょう。

例えば、「価格ページの閲覧は5点、導入事例のダウンロードは10点」「決裁権者ならプラス20点」など、現場の営業担当者が「この条件を満たしたリードなら、すぐにでもアプローチしたい」と納得できる基準を設けることで、リードの質に対する認識のズレをなくし、部門間の信頼関係を築くことができます。

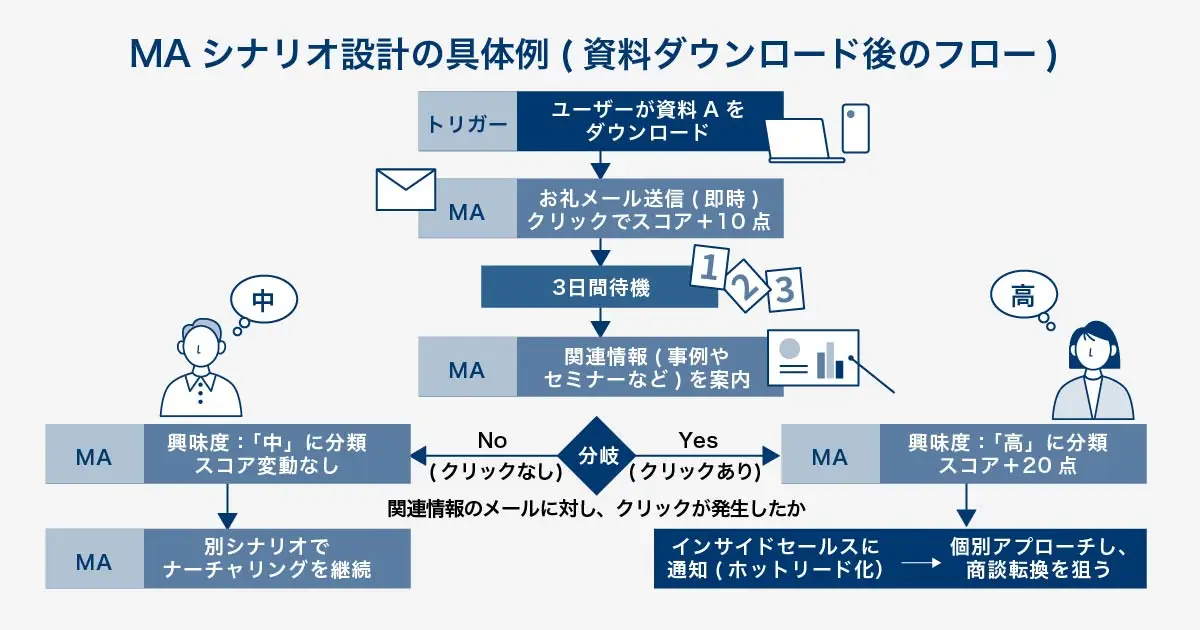

Step.4:明日から使えるシナリオを設計する

MA活用の成否は、効果的な「シナリオ設計」にかかっています。ここでは、すぐに実践できる3つの代表的なシナリオ例を紹介します。

新規リード向け:関係構築の第一歩を踏み出すフォローアップシナリオ

資料請求や問い合わせなど、初めて接点を持った見込み客に対しては、段階的に情報提供を行い、信頼関係を築くシナリオが有効です。例えば、「資料請求直後にお礼メール」→「3日後に関連する導入事例を送付」→「1週間後にお役立ちコラムを案内」といった流れで、売り込み感を抑えながら継続的に接点を持ち、次のアクションへと自然に誘導します。

休眠顧客向け:再アプローチで商談機会を掘り起こすシナリオ

過去に接点はあったものの、商談に至らなかったり、長期間反応がなかったりする「休眠顧客」は、貴重な資産です。「最新の業界動向レポート」「限定開催のウェビナー案内」など、価値ある情報をフックに再アプローチするシナリオを組みましょう。タイミング次第で、再び検討の土俵に上がってくる可能性は十分にあります。

セミナー参加者向け:関心度を高め、次のアクションを促すシナリオ

セミナーやウェビナーへの参加者は、特定のテーマに対して高い関心を持つ、確度の高い見込み客です。この熱量を逃さないよう、「参加直後のお礼メール(資料送付)」→「翌日にアンケート依頼」→「3日後に個別相談会の案内」といったシナリオで、スムーズに次のステップへと繋げることが重要です。

Step.5:シナリオに必要なコンテンツを洗い出す「コンテンツマップ」の作成

設計したシナリオを実際に動かすには、各ステップで提供するコンテンツが不可欠です。カスタマージャーニーの各フェーズとペルソナを縦軸と横軸にとり、「どのタイミングで、誰に、どんなコンテンツが必要か」を一覧化した「コンテンツマップ」を作成しましょう。

例えば、「認知フェーズの担当者向け:課題解決のヒントとなるブログ記事」「比較検討フェーズの決裁者向け:費用対効果が分かるROIシミュレーション資料」など、必要なコンテンツを整理することで、制作の抜け漏れや重複を防ぎ、計画的にコンテンツを準備することができます。

【Sells upの視点】:戦略は「実行」できてこそ意味がある。まずはシンプルなシナリオから始める

どんなに緻密で壮大な戦略やシナリオを描いても、実行できなければ絵に描いた餅で終わってしまいます。最初から完璧なシナリオを目指す必要はありません。まずはシンプルで、かつ効果が見えやすいシナリオを一つだけ選び、確実に実行すること。そこで得られた「小さな成功体験」こそが、周囲を巻き込み、MA活用を本格化させるための推進力となります。

MA戦略を成功に導く「組織」と「運用」の仕組みづくり

優れた戦略も、それを実行し、継続的に改善していく「組織」と「運用」の仕組みがなければ、いずれ形骸化してしまいます。ここでは、MA戦略を絵に描いた餅で終わらせないための、仕組みづくりのポイントを解説します。

部門間の壁を壊す「共通KPI」という架け橋

マーケティング部門と営業部門が連携するためには、「同じゴール」を目指すことが不可欠です。そのためには、両部門の活動を繋ぐ「共通KPI」を設定することが有効です。

マーケティングと営業が共に追うべき指標とは?

マーケティングは「リード獲得数やCPA」、営業は「受注件数や受注額」だけを追うのではなく、「MQL(マーケティングが創出した質の高いリード)数」「SQL(営業がアプローチすべきと判断したリード)への転換率」「MA経由の商談化数・受注額」など、両部門が関与するプロセス上の指標を共通KPIとして設定しましょう。これにより、お互いの活動がどう成果に繋がっているかを可視化でき、自然と協力体制が生まれます。

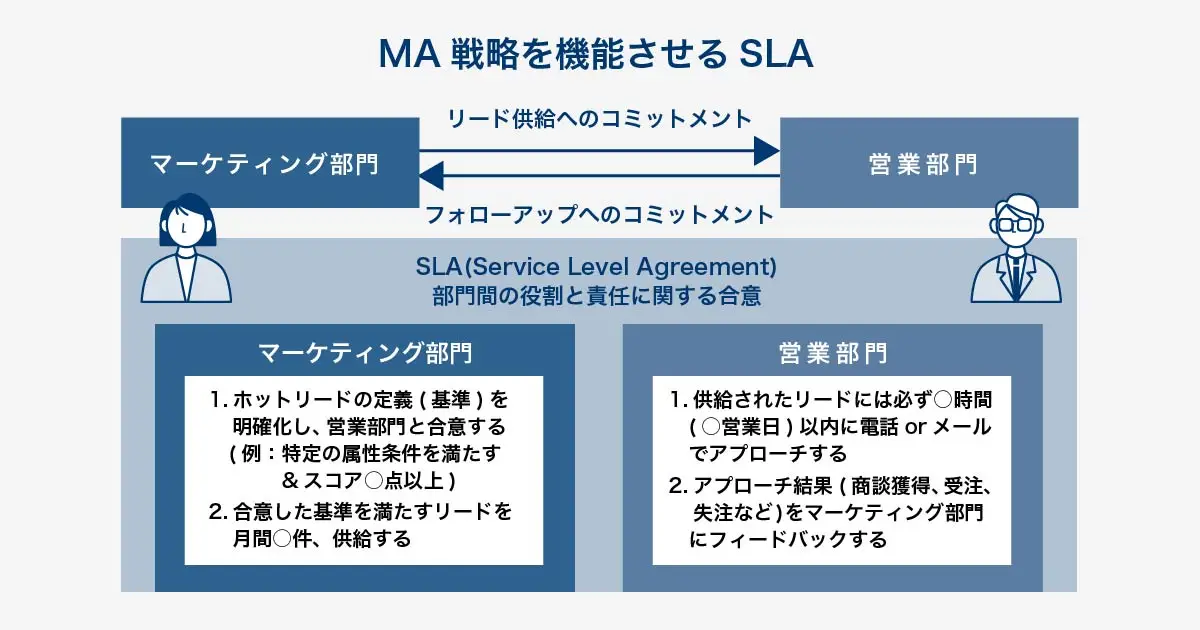

リードの質と量を担保する「SLA(Service Level Agreement)」の結び方

SLAとは、マーケティングと営業の間で交わす「リードに関する約束事」です。例えば、「マーケティングは、スコアが100点以上のリードを月間50件創出し、24時間以内に営業へ引き渡す」「営業は、引き渡されたリードに対して3営業日以内に必ず初回アプローチを行う」といった具体的なルールを明文化します。このSLAがあることで、部門間の期待値のズレや「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、スムーズな連携を実現できます。

経営層も納得!投資対効果(ROI)を明確にする計算方法と報告のコツ

MAへの投資を継続し、さらに拡大していくためには、経営層への成果報告が鍵を握ります。その際、MAが生み出す価値を「コスト削減効果」と「売上向上効果」の2つの側面から定量的に示すことが重要です。

コスト削減効果(守りのROI):これまで手動で行っていた作業の工数削減を人件費に換算して示します。

売上向上効果(攻めのROI):MA施策経由で創出された売上から、MAのツール費用や関連コストを差し引いて利益を算出します。基本的な計算式は以下の通りです。

ROI(%)=(MA経由の売上-売上原価-MA運用コスト)÷MA運用コスト×100

これらの数字をグラフなどで視覚的に示し、「この投資が、これだけの利益を生み出しています」と明確に伝えることで、経営層の納得感は格段に高まります。

属人化を防ぐための現実的な運用体制とは?

MA運用は、「担当者任せ」になりやすい分野ですが、仕組み化することで安定した成果を出せます。

1人担当者でも始められる運用ルール

専任担当者が1名、あるいは兼任担当者しかいない場合は、完璧な体制を目指すより、持続可能なルール作りが重要です。「週に一度、30分だけ効果測定の時間を確保する」「施策を実行する際は、目的と手順を必ずテキストで残す」「設定を変更した場合は、その履歴を共有シートに記録する」など、最低限のルールを整備するだけでも、業務の属人化を大きく防ぐことができます。

チームで成果を最大化するための役割分担

複数名で運用できる場合は、「戦略・シナリオ設計」「コンテンツ企画・制作」「データ分析・改善」「営業連携」など、それぞれの得意分野に応じて役割を明確に分担しましょう。そして、定期的な情報共有会を通じて、成功事例や失敗から得た学びをチームの資産として蓄積していくことで、組織全体のスキルアップと運用の安定化が実現します。

【Sells upの視点】:MAは「マーケティング部のツール」ではなく、「全社で売上を作るためのツール」と捉える

MAは、決してマーケティング部門だけのものではありません。MAに蓄積された顧客データは、営業部門にとってはアプローチのヒントになり、カスタマーサクセス部門にとっては顧客理解を深める材料となり、経営層にとっては事業戦略を立てる上でのインサイトとなります。MAを「全社で売上を作るための共有資産」と位置づけ、各部門がその価値を最大限に引き出す意識を持つと、有効に活用できるようになります。

【目的別】自社に最適なMAツールの選び方と乗り換えの判断基準

MA戦略の成否はツールだけで決まるわけではありませんが、自社の目的や状況に合わないツールを使い続けることは、機会損失に繋がります。ここでは、ツール選定と見直しのポイントを解説します。

これから導入する企業向け:失敗しないMAツールの選定ポイント

MAツール選びで失敗しないためには、「自社の目的」と「現場の運用体制」に合致したものを選ぶことが大前提です。以下のポイントを押さえて選定しましょう。

目的・KPIが実現できるか

まずは「何のためにMAを導入するのか?」を明確にし、その目的やKPIをツールで実現できるか確認します。例えば「営業へのホットリード移管」「シナリオ配信」「データ連携」など、自社の戦略に必要な機能が網羅されているかをチェックしましょう。使いこなせる操作性・サポート体制

機能が豊富でも、実際に使いこなせなければ意味がありません。UIが直感的で分かりやすいか、日本語サポートや導入後のトレーニング体制が充実しているかも重要な判断基準です。他システムとの連携性

CRMやSFA、ウェビナー、広告配信など、既存の業務システムとスムーズに連携できるかを確認しましょう。部門間のデータ連携や分析の幅が大きく広がります。コストとスモールスタートの可否

初期費用・月額費用だけでなく、運用人数や機能ごとの追加コストも把握しましょう。最初は必要最小限の機能でスタートし、慣れてきたら段階的に拡張できるツールがおすすめです。導入実績・事例の豊富さ

同業種・同規模の導入事例が多いツールは、現場でのノウハウやサポート体制も蓄積されています。導入企業の声や成功事例を参考にすることで、具体的なイメージを持つことができます。

導入済み企業向け:「今のツールで本当に良い?」乗り換えを検討すべきサイン

すでにMAツールを導入していても、「思うように成果が出ない」「現場から不満の声が絶えない」といった場合は、ツールの見直しが必要かもしれません。以下のようなサインが現れたら、乗り換えを検討するタイミングです。

やりたい施策が、ツールの機能制限で実現できない

操作が複雑で、特定の担当者しか触れない「ブラックボックス」状態になっている

レポート機能が乏しく、効果測定や改善活動に繋がっていない

リード数やメール配信数の増加に伴い、従量課金コストが想定を大幅に超えている

導入当初の目的は達成され、次のステップに進むために機能が物足りなくなった

乗り換えを検討する際は、現在のツールの何が課題なのかを具体的に言語化し、次に導入するツールで何を実現したいのかを明確にすることが重要です。

まとめ:MA戦略は、顧客と向き合い、営業と同じ目標を達成するためにある

本記事で解説してきたように、マーケティングオートメーション戦略の本質は、単にツールを使いこなすことではありません。それは、「自社の顧客は誰で、どんな課題を抱えているのか」を深く理解し、「その課題を解決するために、どんな情報を、どのタイミングで届けるべきか」を考え抜き、そして営業部門と一体となって顧客の成功を支援していくための“コミュニケーションプラン”を描くことです。

現場のリソースや知識が限られている場合、まずはできることから、一歩ずつ始めてみてください。シンプルな施策でも、明確な目的とKPI、部門間の共通認識、そして継続的な改善サイクルがあれば、MA活用は成果につながります。

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

CONTACT