マーケティングオートメーション(MA)とビッグデータ連携の具体策|成果を出すためのデータ統合と活用シナリオ

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

マーケティングオートメーション(MA)は、リードジェネレーションからナーチャリング、営業連携まで、マーケティング活動を効率化し、成果を向上させるための重要な仕組みです。多くのBtoB企業がMAを導入し、Webサイトのアクセスログ、CRM(顧客関係管理システム)の顧客情報、イベント参加者リストなど、膨大なデータ(ビッグデータ)を蓄積できる環境を整えています。

しかし、データを収集しているにもかかわらず、それらを有効活用できず、期待した成果に繋がっていないケースが散見されます。特に、社内外に存在する膨大で雑多なデータをMAとどのように連携させ、具体的なマーケティング成果(質の高いリード創出など)に繋げるかという点が課題となっています。

結果として、MAの運用は単純なメール配信に留まり、リードの質が上がらず、営業部門からの期待に応えられていない状況が生じています。

本記事では、MAを導入したにもかかわらず期待した成果が出ない根本的な原因を明らかにし、その解決策としてビッグデータ連携と活用の具体的な手法を体系的に解説します。

MA導入後に成果が出ない根本原因と解決策:「データのサイロ化」とデータ品質の課題

MAツールを導入したものの、期待したリードの質向上や営業成果に結びついていない場合、その主な要因はツールの機能ではなく、MAを動かす基盤となる「データの活用レベル」にあります。特に「データのサイロ化」と「データ品質」の問題が大きな障壁となっています。

多くの企業が直面する「データのサイロ化」という壁

MA運用における最初の課題は、データのサイロ化です。サイロ化とは、社内の各部門や導入しているツールごとにデータが分断され、相互に連携できていない状態を指します。

例えば、以下のような状況が考えられます。

営業部門:SFA(営業支援システム)やCRMに商談履歴や顧客の詳細な属性情報を蓄積している。

マーケティング部門:MAでWebサイトの閲覧履歴やメールの開封・クリックデータを管理している。

これらのデータが統合されていない場合、顧客の全体像を正確に把握することは困難です。顧客がWebサイトでどの製品に関心を示し(MAのデータ)、過去にどのような商談履歴があるのか(SFAのデータ)を紐づけて把握できなければ、MAによる高度なパーソナライズや精度の高いスコアリングは実現しません。

営業部門が求める「質の高いリード」とのギャップ

データのサイロ化は、営業部門との連携にも影響を及ぼします。営業部門が求める「質の高いリード(MQL:Marketing Qualified Lead)」とは、自社の製品・サービスへの関心が高く、かつ購買決定に関与できる属性(役職や部門など)を持つリードです。

しかし、データが分断されていると、この両面を正確に評価できません。例えば、Webサイトで製品ページを頻繁に閲覧していても(関心が高い)、CRM上の情報と連携できていなければ、そのリードがターゲットとなる役職者なのかを判別できません。結果として、スコアリングの精度が低下し、部門間のギャップが生まれます。

ビッグデータが「分析できる状態」にない理由:データ品質の課題

もう一つの重要な問題は、データの品質です。ビッグデータはその量や多様性に価値がありますが、整理されていない状態ではMAで活用することが困難です。データが社内外に分散し、入力形式や粒度が異なるまま蓄積されている場合、それらを一元的に分析することはできません。

データが「分析できる状態」にない主な理由は、データ品質の管理が不十分であるためです。

データクレンジングの不足:入力ミス、表記ゆれ(例:「株式会社」と「(株)」)、古い情報などが混在している。

名寄せの不備:同一人物や同一企業が別々のデータとして登録されている。

これらの品質管理が不十分なままでは、誤った属性情報に基づいてアプローチしたり、同一顧客に重複した案内を送ったりすることになり、スコアリングやセグメント作成の精度が大きく損なわれます。

解決策:データ統合と品質管理の仕組み構築

これらの課題を解決し、MAの成果を向上させるためには、データ統合と品質管理の仕組みを体系的に構築する必要があります。

具体的には、「データソースの棚卸し」から「統合基盤の構築」「品質管理(データマネジメント)」「分析・セグメンテーション」「シナリオ実行」までの一連のプロセスを整備します。これにより、ビッグデータを単なる情報の蓄積から、戦略的な資産へと変換することが可能になります。

【Sells upの視点】「データがある」ことと「データが使える」ことの違いを認識する

MAの運用において、「データは蓄積されているのに、なぜ成果が出ないのか」という声がよく聞かれます。この問題の核心は、「データがある」ことと「データが使える状態になっている」ことは全く異なるという点にあります。

多くの企業が見落としているのは、データ統合や分析の前段階である「データ準備」の重要性です。サイロ化されたデータを集約し、クレンジングや名寄せによって品質を担保するプロセスには、相応の工数と専門知識が求められます。この「データ準備」を軽視し、いきなり高度な分析やシナリオ実行を目指そうとすると、誤ったデータに基づいた施策を実行してしまい、かえって逆効果になる危険性があります。MA活用を成功させるためには、データ準備のプロセスに注力することが重要です。

MAとビッグデータ連携がもたらす3つの主要なメリット

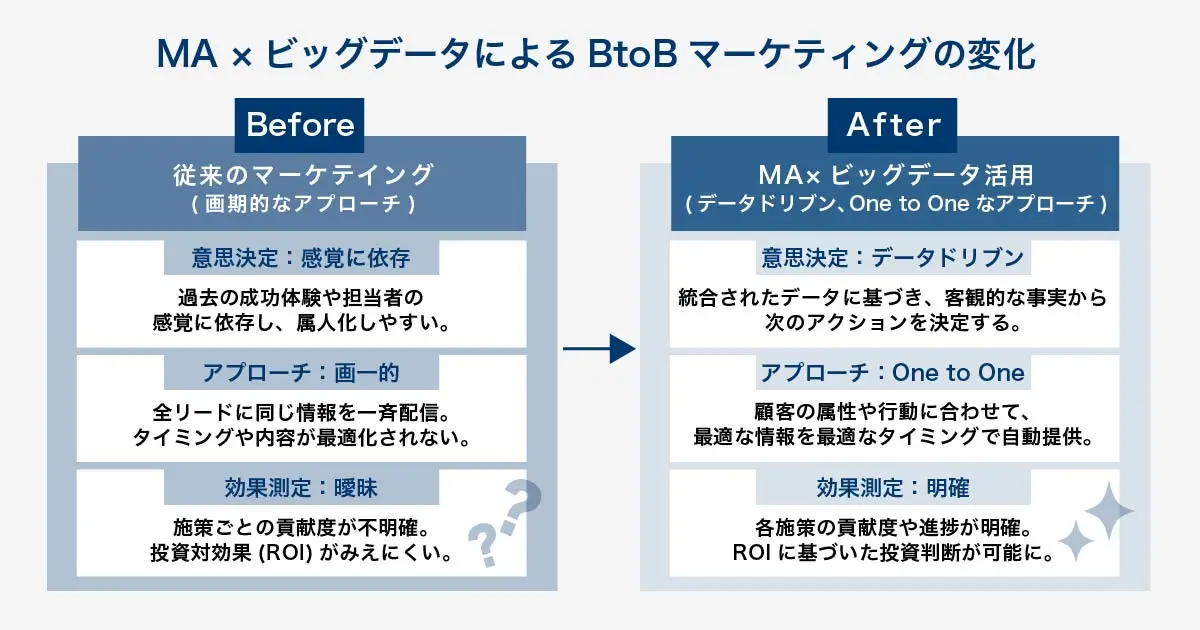

MAとビッグデータを連携させ、データドリブンな運用を実現することで、マーケティング活動の投資対効果(ROI)を向上させ、事業成長に貢献する多くのメリットが得られます。

1. リードスコアリング精度の向上とMQLの質の改善

多様なデータソースを統合することで、リードの購買意欲や成熟度を多角的に分析し、精度を高めることが可能です。

Webページの閲覧といった行動データだけでなく、SFAの商談データ、基幹システムの購買データ、外部の企業属性データなどを連携させることで、より複合的な視点での評価が可能になります。

スコアリングの精度が向上すれば、営業部門に対して質の高いMQLを安定的に供給できるようになり、部門間の連携が円滑になります。

2. 顧客体験を向上させる高度なパーソナライゼーション

ビッグデータを活用することで、顧客一人ひとりの興味・関心・行動履歴を高解像度で把握できます。これにより、画一的なメール配信から脱却し、顧客の状況に応じた最適なタイミングで最適なコンテンツを届ける高度なパーソナライゼーションが実現します。

例えば、「過去の購買履歴(基幹システム)」と「直近のWeb行動(MA)」を組み合わせることで、顧客体験を向上させ、エンゲージメントや商談化率が向上します。

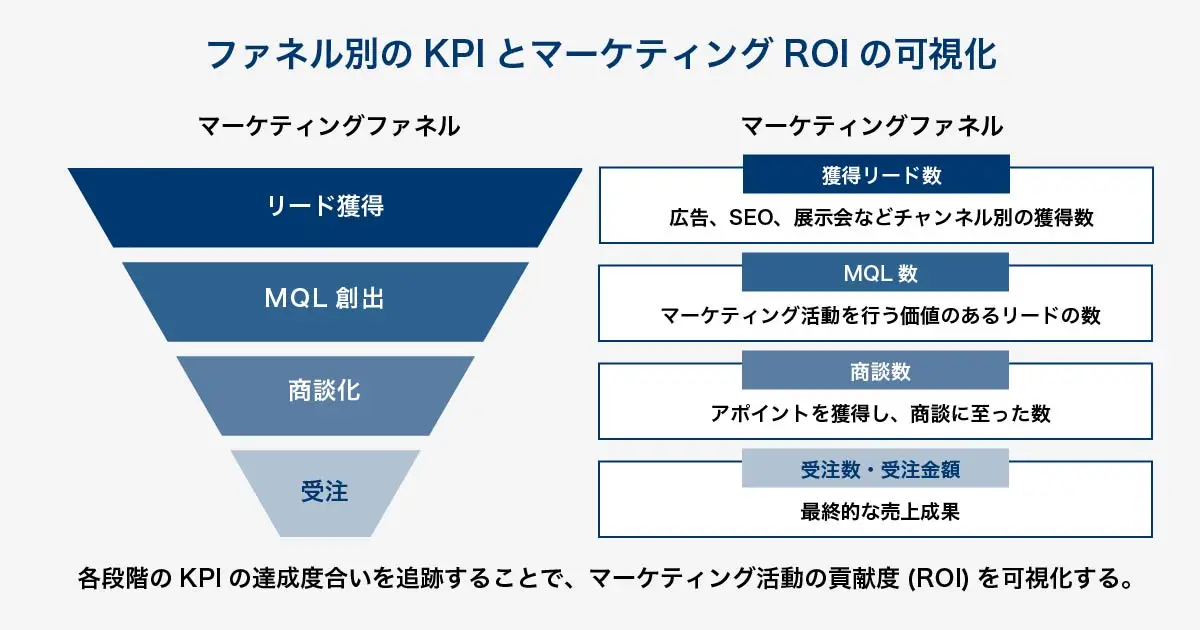

3. マーケティング活動の事業貢献度(ROI)の可視化

データの一元管理と分析基盤が整うことで、マーケティング施策が売上や受注にどの程度貢献しているかを客観的なデータに基づいて把握できるようになります。

MA、SFA、基幹システムが連携していれば、リード獲得から商談、受注までの一連のプロセスを追跡可能です。これにより、効果の高い施策への投資を最適化できるだけでなく、経営層に対してマーケティング活動の成果を明確に報告することにも役立ちます。

【体系的アプローチ】MAでビッグデータを成果に繋げる5つのステップ

MAとビッグデータの連携を成功させ、成果を生み出すためには、場当たり的な対応ではなく、体系的なアプローチが必要です。ここでは、データ統合から分析、シナリオ実行までの一連のプロセスを5つのステップで解説します。

Step.1:目的の明確化とデータソースの棚卸し

まず行うべきは、「何のためにデータを活用するのか」という目的を明確にすることです。「リードスコアリングの精度を〇〇%向上させる」「特定のセグメントからの商談化率を〇〇%改善する」といった具体的な目標(KGI/KPI)を設定します。

目的が定まったら、その達成に必要なデータが社内外のどこに存在するかを棚卸しします。MA、CRM/SFA、Web解析ツール、基幹システム(購買データなど)、外部データといったデータソースを洗い出し、各データの内容、形式、更新頻度などを整理します。

Step.2:データ統合基盤の構築と連携

棚卸ししたデータをMAで活用するためには、それらを集約・統合する基盤が必要です。MAやCRMの標準連携機能だけでは対応できない複雑なデータ統合には、CDP(Customer Data Platform)やDWH(Data Warehouse)、ETLツールの活用が有効です。

貴社のデータ量、予算、技術的なリソースに応じて適切な基盤や連携方法を選択します。

【Sells upの視点】データ統合は「ツール選定」より「要件定義」が重要

CDPやDWHといったデータ統合基盤の導入プロジェクトにおいて、多くの企業がツールの選定から着手しがちです。しかし、重要なのは「どのようなデータを、どのように統合し、どう活用したいか」という要件定義です。

要件定義が曖昧なままツールを導入すると、想定していたデータ連携が実現できなかったり、過剰な機能により運用コストが肥大化したりするリスクがあります。まずは貴社のマーケティング戦略に基づき、実現したいシナリオや分析の要件を具体化し、それに合致するツールを選定することが失敗を防ぐポイントです。

Step.3:データクレンジングと名寄せによる品質担保

統合したデータは、そのままでは利用できないことが多いため、品質を担保する処理(データマネジメント)が不可欠です。

データクレンジング:企業名や住所の表記ゆれの統一、重複データの削除、欠損値の補完などを行います。

名寄せ:異なるシステムに分散している同一人物や同一企業のデータを特定し、一つのIDに統合します。

データの品質が低ければ、分析結果やMAのシナリオ精度も低下します。データ品質を維持管理するためのルール策定と継続的な運用体制の構築が重要です。

Step.4:分析とセグメンテーションの高度化

品質が担保されたデータが統合基盤に集約されたら、目的に沿った分析とセグメンテーションを行います。

例えば、過去の受注顧客のデータを分析し、受注に至りやすい行動パターンや属性の傾向を特定します。その分析結果をもとに、MA上でセグメント条件を作成します。多様なデータを組み合わせることで、「A製品の導入事例ページを閲覧し、かつ従業員数500名以上の製造業」といった、より具体的で確度の高いセグメントを作成できます。

Step.5:MAシナリオへの実装と効果測定

高度化されたセグメントに基づき、MAのシナリオを設計・実装します。カスタマージャーニーマップを参照しながら、各セグメントの顧客が求めている情報や、次の行動を促すためのトリガーを設定します。

シナリオ実行後は、必ず効果測定を行い、PDCAサイクルを回します。設定したKPIの達成状況を確認し、期待した成果が出ていない場合は、セグメント条件やシナリオの内容(スコアリングモデルなど)を見直します。

企業の成熟度に合わせたデータ活用レベルの発展モデル

MAとビッグデータ活用の成熟度は、企業ごとに異なります。貴社の現在地を客観的に把握し、段階的にレベルアップさせていくことが、持続的な成果創出のポイントです。ここでは、データ活用レベルに応じたMA戦略の発展モデルを3つの段階に分けて解説します。

レベル1:基盤整備フェーズ(データの一元管理と可視化)

最初の段階は、データ活用の土台作りです。社内外に点在するデータの棚卸しと一元管理に取り組みます。

目標:主要なデータソース(CRM、MAなど)を連携し、顧客データを一元管理する。顧客の全体像を把握できる状態。

主な取り組み:データソースの特定、データ統合基盤の構築、データクレンジングと名寄せによるデータ品質の向上。基本的なダッシュボードによるマーケティング指標の可視化。

この段階では、まずはデータを一箇所に集め、正しく計測できる基盤を整備することに注力します。

レベル2:施策実行フェーズ(データ連携とシナリオ運用)

基盤が整ったら、データを活用した具体的なマーケティング施策を実行するフェーズです。

目標:顧客セグメントごとに最適化されたナーチャリングを実現し、質の高いMQLを創出する。

主な取り組み:カスタマージャーニーに基づいたシナリオ設計。属性データと行動データを組み合わせたスコアリングモデルの構築と運用。営業部門との連携プロセスの標準化(ホットリードの定義と引き渡し基準の明確化)。

この段階では、データに基づいたPDCAサイクルを回し、施策の精度を高めていきます。

レベル3:自動最適化フェーズ(高度な分析と予測モデルの活用)

さらに高度な段階では、より多様なデータを活用し、AIや機械学習を用いた予測モデルの構築に取り組みます。

目標:マーケティング活動全体の効率と成果を向上させ、データドリブンな意思決定を組織全体で実現する。

主な取り組み:基幹システムの購買データや外部データなど、より広範なデータソースとの連携。過去のデータに基づく、受注確率の高い行動パターンや属性の分析。AIを活用したリードスコアリングの自動最適化。LTV(顧客生涯価値)に基づいた戦略立案。

【Sells upの視点】スモールスタートと段階的な拡張の重要性

データ活用プロジェクトにおいて、最初から大規模なシステム統合や複雑なシナリオ設計(レベル3)を目指すと、プロジェクト期間が長期化し、途中で頓挫するリスクが高まります。重要なのは、貴社の現在のレベルを見極め、次のステップとして達成可能な目標を設定することです。

例えば、BtoB企業においては、まず「MA」と「SFA/CRM」の連携(レベル1からレベル2への移行)から着手することを推奨します。この連携が実現するだけで、スコアリングの精度向上や、部門間の連携が円滑になります。成果を可視化しながら段階的に拡張していくアプローチが、社内の協力を得ながらプロジェクトを推進するための有効な方法です。

【業種別】ビッグデータを活用した高度なMAシナリオ事例

MAとビッグデータの連携により、業種特性やビジネスモデルに応じた高度なシナリオ設計が可能になります。ここでは、CRMの顧客属性データとMAのWeb行動データ、さらには基幹システムのデータなどを組み合わせた、BtoBの代表的な2業界における具体的な事例を紹介します。

BtoB製造業:オフラインデータとWeb行動データを統合した重要顧客の発掘

製造業では、展示会やセミナーといったオフラインでの接点や、代理店経由の販売データなど、多様なデータが存在します。これらのオフラインデータと、MAで取得したWeb行動データを統合することで、高度なシナリオが実現します。

活用するデータ:

MA:Webサイト上の技術資料ダウンロード履歴、特定の製品カテゴリページの閲覧履歴。

CRM/SFA:担当者の部門・役職情報、過去の展示会参加履歴(オフラインデータ)。

基幹システム:過去の製品購買データ、保守契約情報。

シナリオ例:

展示会で獲得した名刺データ(オフラインデータ)をMAに取り込む。

MA上で、そのリードが自社Webサイトの「特定の高額製品カテゴリの価格ページ」を複数回閲覧したことを検知する(Web行動データ)。

CRMに登録されている役職情報と照合し、「意思決定に関与する役職者」である場合(顧客属性)、スコアを大幅に加算する。

高スコアに達したリードに対し、その製品カテゴリに特化した導入事例をメールで自動配信する。

同時に、担当営業にアラートを通知し、タイムリーなフォローアップを促す。

このアプローチにより、オフラインとオンラインの行動を統合的に把握し、従来は見過ごされがちだった有望リードを発掘できます。

SaaS業界:プロダクト利用状況データを活用したアップセル・クロスセル自動化

SaaS企業では、顧客が自社プロダクトをどのように利用しているかという「プロダクト利用状況データ」が蓄積されています。このデータとMAを連携させることで、既存顧客向けのアップセル・クロスセルを効率化できます。

活用するデータ:

MA:料金プランページの閲覧履歴、新機能紹介ページの閲覧履歴。

CRM/SFA:現在の契約プラン、契約更新時期。

プロダクト利用ログ:特定機能の利用頻度、ログイン頻度、利用ユーザー数。

シナリオ例:

プロダクト利用状況データから、「特定オプション機能の利用頻度が急増している顧客」や「契約プランの上限値に近づいている顧客」を抽出する。

これらの顧客セグメントに対し、MAから上位プランへのアップグレード案内や、関連する新機能の紹介ウェビナー招待メールを自動配信する。

さらに、MAで取得したWeb行動データと組み合わせ、例えば「上位プランの紹介ページを閲覧したが、申し込みに至っていない顧客」を特定し、カスタマーサクセス部門によるフォローアップ対象とする。

このようなデータドリブンなシナリオ運用により、顧客の状況に応じたタイムリーな提案が可能となり、LTV(顧客生涯価値)向上や解約率(チャーンレート)の低減に貢献できます。

【Sells upの視点】高度なシナリオ実現のポイントは「異種データの組み合わせ」がポイント

MA単体で取得できるWeb行動データだけでは、シナリオの高度化には限界があります。成果を上げている企業の多くは、MAのデータと「性質の異なるデータ」を組み合わせている点に特徴があります。BtoB製造業における「オフラインデータ」、SaaS業界における「プロダクト利用状況データ」のように、貴社のビジネス特性に応じて活用できるデータ資産を見つけ出し、それらをMAと連携させることが重要です。異種データを組み合わせることで、顧客理解の解像度が格段に上がり、競合他社には模倣が難しいシナリオ構築が可能になります。

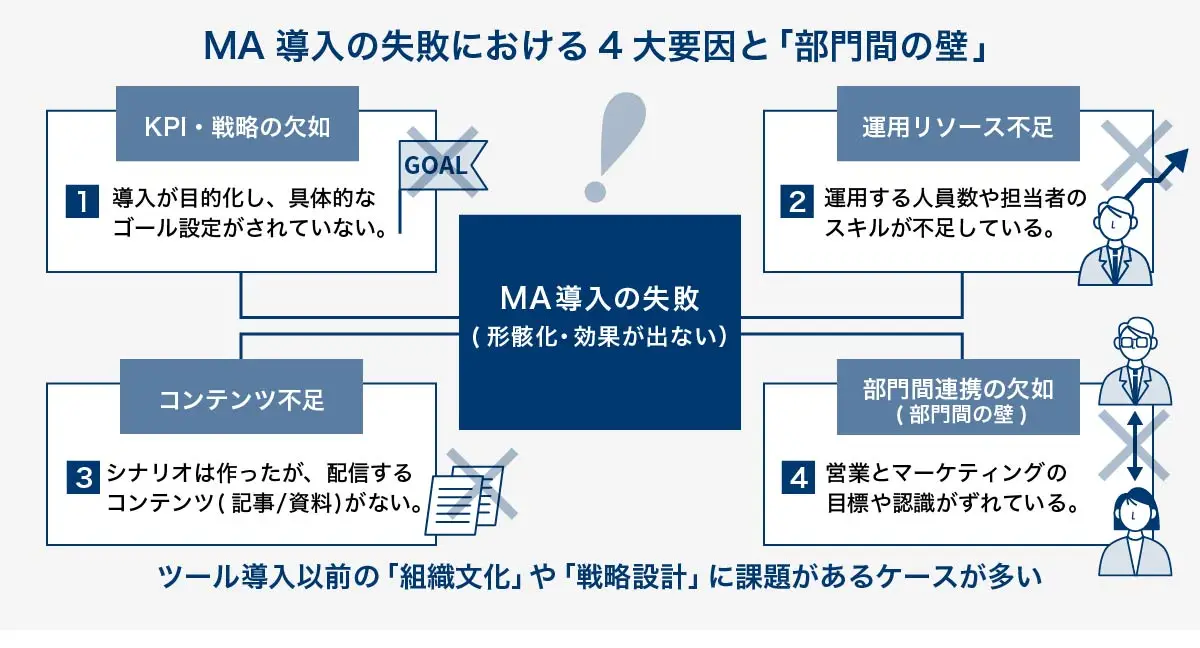

MAとビッグデータの連携プロジェクトで失敗しないための重要ポイント

MAとビッグデータ活用のプロジェクトは、関連部署が多く、難易度も高いため、推進にはいくつかの注意点があります。

目的とKPIを明確にし、「ツール導入ありき」にならないこと

「ビッグデータを活用しなければ」といった漠然とした理由でプロジェクトを開始すると、投資対効果が得られない結果に終わる可能性が高まります。

まずは貴社の現状の課題(例:MQLの質が低い、ナーチャリングが機能していない)を洗い出し、「何を解決するために、どのデータを、どのように活用するのか」という目的を明確にすることが重要です。そして、その目的達成度を測るための具体的なKPIを設定します。目的と手段を混同しないことが、プロジェクト成功の前提となります。

データ分析・活用を担う人材と体制の整備

どれほど優れたデータ基盤やMAツールを導入しても、それを運用・分析し、データ品質を管理する人材や体制が不十分では成果は出ません。

データ統合の知識、MAの運用スキル、そしてデータを分析し示唆を導き出す能力が求められます。自社内で専任担当者を育成・配置する、あるいはデータ活用支援の実績が豊富な外部パートナーと連携するなど、現実的なリソース計画が必要です。

部門間の連携(特に営業とIT部門)を構築する

データ活用はマーケティング部門だけで完結しません。質の高いMQLを供給するためには営業部門との連携が不可欠であり、データ統合基盤の構築や管理にはIT部門の協力が必要です。

プロジェクトの初期段階から関連部門を巻き込み、共通の目標設定と役割分担を行うことで、部門間の壁を越えたスムーズな連携体制を構築できます。

【Sells upの視点】データドリブンな組織文化を醸成するために

MAとビッグデータ活用を成功させるためには、最終的に「データドリブンな組織文化」を醸成することが求められます。これは、勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な事実をもとに意思決定を行う文化です。

この文化を醸成するためには、経営層のコミットメントが重要です。経営層が率先してデータ活用の重要性を発信し、必要なリソース(人材・予算)を投下する姿勢を示す必要があります。また、データ分析の結果や、それに基づいた施策の成果を社内に広く共有し、小さな成功体験を積み重ねることで、データドリブンな文化が組織に根付いていきます。

まとめ:MAとビッグデータの連携はデータドリブンな事業成長を実現する基盤

マーケティングオートメーション(MA)とビッグデータの連携は、BtoB企業が競争優位性を確立し、持続的な成長を実現するための重要な基盤です。社内外に散在するデータを統合・分析し、顧客理解を深めることで、マーケティング活動の成果を向上させることができます。

本記事で解説したように、MAとビッグデータ活用を成功させるためには、以下のポイントが不可欠です。

「データのサイロ化」と「データ品質」という根本課題を認識し、解決に取り組むこと。

データ統合から分析、シナリオ実行まで、体系的なアプローチ(5つのステップ)で進めること。

貴社の成熟度に合わせて、段階的に活用レベルを高めていくこと。

ツール導入だけでなく、部門間の連携や人材育成、組織文化の醸成にも取り組むこと。

MAを導入したものの、データ活用に課題を感じている場合は、ぜひ本記事の内容を参考に、データ連携と活用の仕組みづくりに取り組んでください。データ資産を活用し、データドリブンな事業成長を実現しましょう。

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

CONTACT