LTV分析の実践ガイド|BtoB向け計算方法と事業を成長させる活用法

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

LTV分析とは?今さら聞けない基本とBtoBで重要視される理由

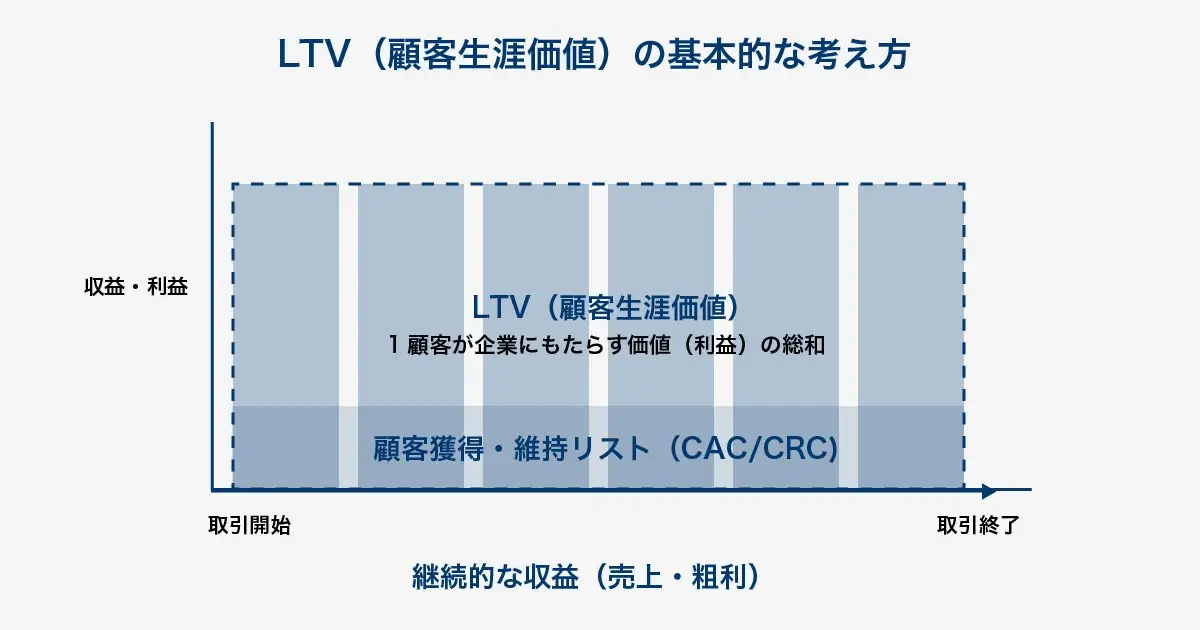

LTV(顧客生涯価値)の基本的な考え方

LTV(Life Time Value/顧客生涯価値)とは、一人の顧客が自社との取引を開始してから終了するまでの全期間にわたって、どれだけの利益をもたらしてくれるかを測る指標です。ここで重要なのは、単発の「売上」ではなく、長期的な「利益」に着目する点です。

特にBtoBビジネスでは、一社あたりの取引規模が大きく、契約も長期にわたるケースが少なくありません。そのため、LTVを正しく把握することは、マーケティングや営業活動における投資対効果の「解像度」を高め、より的確な戦略判断を下すための土台となります。

なぜ、BtoBマーケティングでLTV分析が必須なのか?

かつて、BtoBマーケティングの成果は「リード獲得数」や「商談化数」といった“量”で語られることが中心でした。しかし近年、その評価軸は“質”へと大きくシフトしています。その背景には、BtoBビジネスを取り巻くいくつかの大きな環境変化があります。

例えば、経営会議で「投じたマーケティング予算は、本当に事業の利益成長に貢献しているのか?」と問われた際、獲得したリード数だけでは、その貢献度を十分に語ることが難しくなっているのです。LTV分析は、顧客一社ごとの利益貢献度を可視化し、マーケティング活動の価値を経営陣にも納得感を持って説明するための、いわば「共通言語」の役割を果たします。

新規顧客の獲得コスト(CAC)の高騰という現実

BtoB市場の競争は激化の一途をたどり、広告費や営業リソースといった新規顧客獲得コスト(CAC:Customer Acquisition Cost)は年々高騰し続けています。

一方で、既存顧客との関係を維持し、アップセルやクロスセルを通じて取引を拡大していく方が、比較的低いコストで利益を伸ばしやすいのが実情です。この現実を踏まえると、LTV分析を通じて「どの顧客層に、どれだけのリソースを投下すべきか」をデータに基づいて見極めることが、事業成長に欠かせない条件となっています。

サブスクリプションモデルの普及とチャーンレート(解約率)の重要性

SaaSに代表されるサブスクリプション型のビジネスモデルがBtoB領域でも主流になるにつれて、「顧客といかに長く良好な関係を築くか」が、事業の収益性を直接左右する重要な要素となりました。

このモデルにおいて、LTVと密接に関わるのが「チャーンレート(解約率)」です。たとえ解約率がわずかに上昇しただけでも、将来にわたって得られるはずだった利益が失われ、LTVは大きく低下します。ビジネスの安定性を損なうリスクを回避するためにも、LTVとチャーンレートを定期的に観測し、顧客との関係性を健全に保つことが不可欠なのです。

データに基づいた「選択と集中」の必要性

限られたマーケティング予算や営業リソースを、どこにどう配分するか。その意思決定を、もはや「勘」や「過去の経験」だけに頼ることはできません。

LTV分析を軸に据えることで、データで裏付けられた客観的な「選択と集中」が実現します。これにより、施策の優先順位が明確になるだけでなく、組織全体の意思決定スピードも向上します。LTVは、マーケティング、営業、カスタマーサクセスといった部門間の壁を越え、顧客価値の最大化という共通目標に向かうための羅針盤としても機能するのです。

【Sells upの視点】事業を成長させるLTV分析の実践フレームワーク

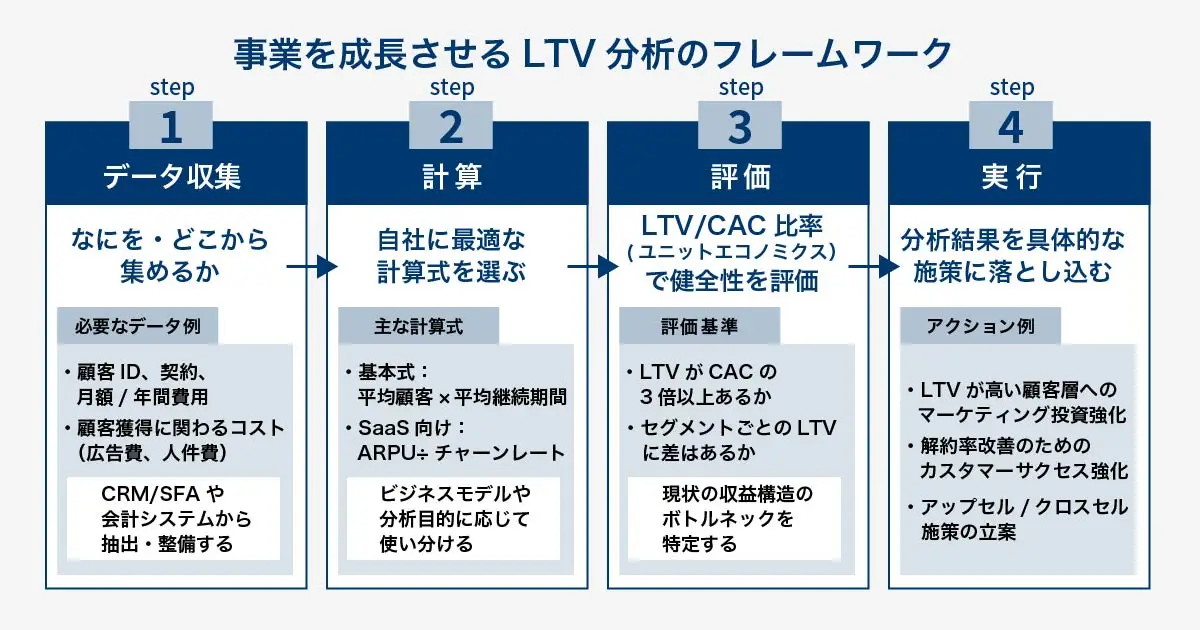

分析が目的で終わらない、成果に繋げる4ステップ

LTV分析は、数値を算出して終わり、では意味がありません。分析を具体的な事業成長へと結びつけるためには、一連の流れを意識したフレームワークに沿って進めることが重要です。Sells upでは、以下の4ステップで実践することをおすすめしています。

Step.1:データ収集‐まずは何を・どこから集めるか

LTV分析における最初のハードルは、「データの壁」です。まずは自社のSFAやCRM、MAツールなどに蓄積されている顧客データを棚卸しし、「売上」「利益」「契約期間」「チャーンレート」「獲得・維持コスト」といった、計算に必要な項目を正確に抽出できる状態を整えましょう。

特にSaaSビジネスの場合、「アカウント単位」「契約単位」など、どの粒度でデータを集計するのかを事前に定義しておくことが、分析の精度を高める上で重要になります。

Step.2:計算‐自社に最適な計算式を選ぶ

LTVの計算式は一つではありません。ビジネスモデルによって、最適な計算方法は異なります。

SaaS/サブスクリプション型:ARPA(アカウント当たり平均収益)とチャーンレートを用いる

リピート商材/EC型:購入頻度や平均単価を用いる

高単価/プロジェクト型:取引ごとの利益を用いる

自社のビジネスの実態に合った計算式を選択することが、現場の肌感覚と経営数値のズレを防ぎ、信頼性の高い分析を行うためには欠かせません。

Step.3:評価‐LTV/CAC比率で健全性を判断する

算出したLTVの数値を単体で眺めていても、事業の健全性は評価できません。そこで用いるのが、「LTV÷CAC(顧客獲得コスト)」で算出されるLTV/CAC比率(ユニットエコノミクス)です。この比率を見ることで、顧客一人を獲得するために投じたコストを、将来にわたってどれくらいの効率で回収できるのかを客観的に判断できます。

一般的にこの比率は「3以上」であることが健全な状態の一つの目安とされていますが、自社の成長フェーズや業界特性も踏まえて評価することが大切です。

Step.4:実行‐分析結果を具体的な施策に落とし込む

分析から得られたインサイトを、具体的な「アクション」へと転換するフェーズです。

LTVが高い優良顧客セグメントに対し、リソースを集中投下する

CACが高騰している獲得チャネルの予算配分を見直す

チャーンレート改善のため、カスタマーサクセスの体制を強化する

このように、分析から評価、そして実行へのサイクルを継続的に回していくことで、LTV分析は単なる数値計測ではなく、事業成長をドライブさせるための“経営の指針”となります。

もう迷わない!BtoBビジネスモデル別・LTV計算

どの計算式を選ぶべき?ビジネスモデル別・意思決定ガイド

LTVの計算式は、自社のビジネスモデルに合わせて選ぶことが肝心です。ここでは、代表的なBtoBモデルごとに、どの計算式が適しているのかを具体的に解説します。

【SaaS/サブスクリプション型】チャーンレートを用いる計算式

継続課金が収益の柱となるSaaSやサブスクリプション型ビジネスでは、「解約率(チャーンレート)」を計算式に組み込むのが基本です。

計算式の例:LTV=ARPA(アカウント当たり平均月額収益)÷月次チャーンレート

この式の優れた点は、チャーンレートの逆数を取ることで「平均的な顧客の継続期間」を算出できることです。例えば、月次チャーンレートが2%であれば、平均継続期間は50ヶ月(1 ÷ 0.02)と見なせます。

【リピート商材/EC型】購入頻度を用いる計算式

定期的なリピート購入が収益を支えるビジネスモデルでは、「平均購入単価」「購入頻度」「継続期間」を掛け合わせる伝統的な計算式が有効です。

計算式の例:LTV=平均購入単価×平均購入頻度(回/年)×平均継続年数×粗利率

この計算式は、「どの顧客層が最も頻繁に購入しているか」「どの商品がLTV向上に貢献しているか」といった、施策に直結する分析を行いやすいのが特徴です。

【高単価/プロジェクト型】取引ごとの利益を用いる計算式

システム開発やコンサルティングなど、一回あたりの取引金額が大きく、リピートの間隔が不定期なモデルでは、取引ごとの利益をベースに考えます。

計算式の例:LTV=1顧客あたりの平均取引額×取引ごとの粗利率

この場合、顧客ごとに過去の取引履歴を追い、「追加受注」や「アップセル」の実績を加味して、より実態に近いLTVを算出することも有効なアプローチです。

SaaSビジネス向けLTV計算の5ステップ(具体例付き)

ここでは、特に多くのBtoB企業が採用しているSaaSビジネスを例に、LTV計算の具体的な流れを5つのステップで解説します。

Step1.ARPA(アカウント当たり平均収益)を算出する

まず、一定期間(例:1ヶ月)における全アカウントの売上合計を、総アカウント数で割り、「1アカウントあたりの平均収益(ARPA)」を求めます。

例:月間売上500万円÷総アカウント数100社=ARPA 5万円

Step2.チャーンレート(解約率)を算出する

次に、同期間に解約したアカウント数を、期初のアカウント数で割り、「月次チャーンレート」を算出します。

例:月初アカウント数100社、期間中に2社が解約→チャーンレート=2社÷100社=2%

Step3.LTVを計算する

算出したARPAをチャーンレートで割ることで、LTVが計算できます。

例:LTV=ARPA5万円÷チャーンレート0.02=250万円

Step4.CAC(顧客獲得コスト)を算出する

同期間にマーケティング・営業活動にかかった費用の総額を、新規で獲得したアカウント数で割り、1社あたりのCACを算出します。

例:月間マーケティング・営業費用100万円÷新規獲得10社=CAC10万円

Step5.LTV/CAC比率(ユニットエコノミクス)で評価する

最後に、LTVをCACで割り、「LTV/CAC比率」を算出します。この数値が、事業の採算性を示す重要な指標となります。

例:LTV250万円÷CAC10万円=25

LTV分析の結果をどう活かす?マーケティング投資を最適化する判断基準

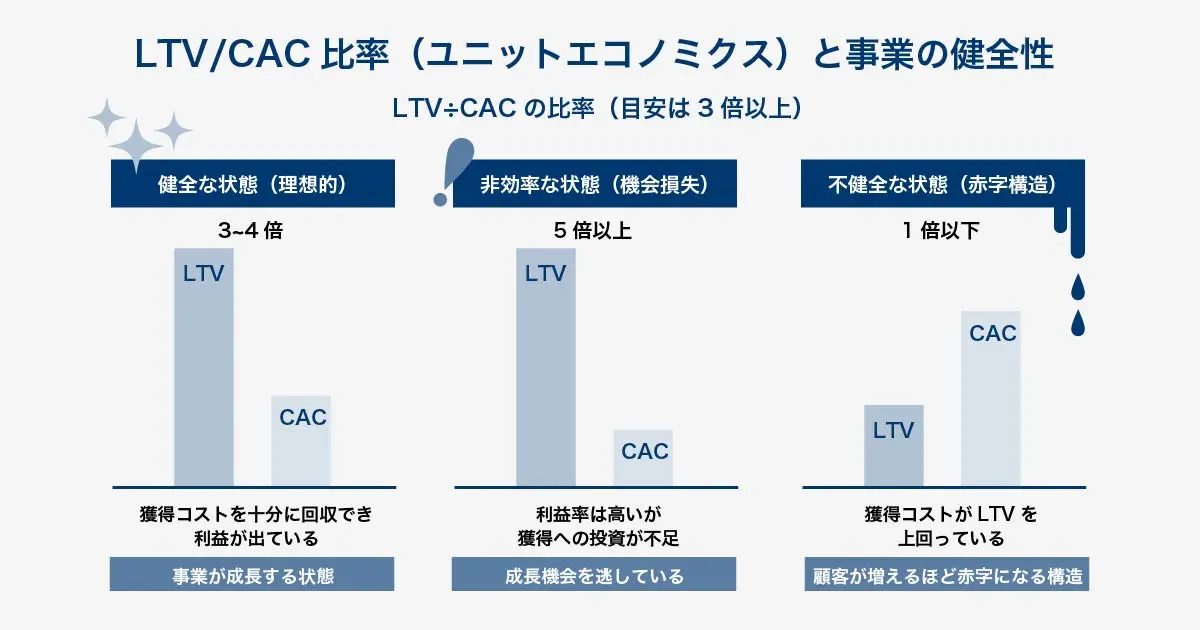

LTV/CAC比率は「3以上」が健全性の目安

LTV分析の真価は、算出した数値を次の戦略的意思決定に活かせる点にあります。その上で最も重要な指標が「LTV/CAC比率」です。

一般的に、この比率が「3以上」であれば、顧客獲得に投じたコストを十分に回収し、事業として健全な利益を生み出せている状態と判断できます。逆に、1を下回る場合は、顧客を一人獲得するたびに損失が出ている危険な状態を示唆しており、早急なビジネスモデルの見直しが求められます。

LTV/CAC比率から読み解く、次にとるべき戦略的アクション

比率が「1未満」の場合:危険信号。ビジネスモデルの根本的な見直しを

LTV/CACが1未満の状態は、マーケティングや営業活動を続ければ続けるほど赤字が膨らむことを意味します。この場合は、一度立ち止まり、以下の観点から事業の前提を根本的に見直す必要があります。

顧客獲得コスト(CAC)が許容範囲を超えて高騰していないか

顧客の解約率(チャーンレート)が想定以上に高くないか

そもそも、ターゲット顧客の設定や価格設定に無理はないか

比率が「1~3」の場合:成長の踊り場。LTV向上かCAC削減に注力

LTV/CACが1から3の範囲にある場合、事業として利益は出ていますが、成長を加速させるには収益性が十分とは言えません。このフェーズでは、以下のような改善アプローチを通じて、比率の向上を目指します。

アップセル・クロスセル施策による顧客単価の向上

カスタマーサクセス活動の強化による解約率の低減

マーケティング・営業プロセスの効率化によるCACの削減

「どこを伸ばし、どこを削るか」をデータに基づいて判断し、着実に収益性を改善していきましょう。

比率が「3以上」の場合:健全な状態。アクセルを踏むべきタイミング

LTV/CACが3を上回っていれば、投資の回収効率が高い、非常に健全な状態です。これは、さらなる事業成長のために、マーケティングや営業への投資を積極的に検討すべきシグナルと捉えられます。

LTVが高い優良顧客を獲得できているチャネルへ、さらに予算を投下する

新たな市場を開拓するための新規顧客獲得施策を拡大する

この段階では、データに裏付けられた自信を持って、成長へのアクセルを踏むことができます。

顧客セグメント別LTV分析で「本当に価値ある顧客」を見極める

LTVは、全社平均の数値を見るだけでは不十分です。顧客をセグメント(例:業種別、企業規模別、獲得チャネル別など)に分けて分析することで、より解像度の高いインサイト(洞察)を得ることができます。

どのセグメントの顧客にリソースを集中投下すべきか

どのマーケティングチャネルが最も費用対効果が高いか

こうした問いに明確な答えを出すことで、「本当に価値ある顧客」の共通項を抽出し、ターゲティング精度やプロダクト改善に活かすことが可能になります。顧客ごとのLTVという共通の指標を持つことは、部門間の連携を円滑にし、全社一丸となった顧客中心のアプローチを実現します。

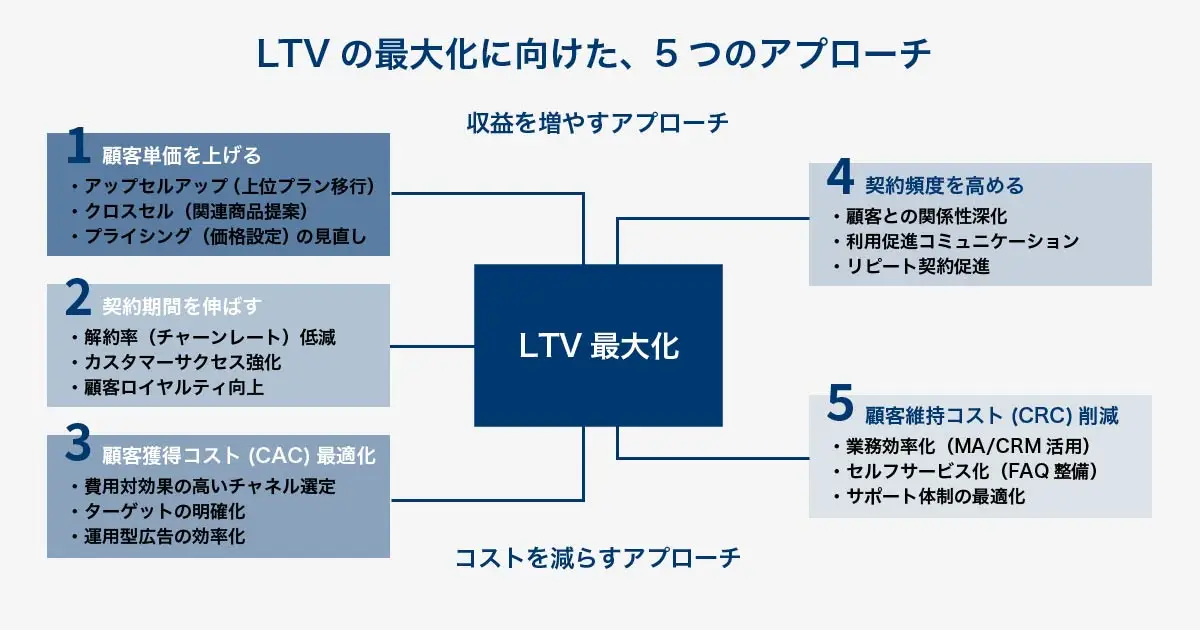

LTVを最大化するための5つの戦略的アプローチ

LTV分析で自社の現状を把握したら、次はいよいよ「どうすればLTVを高められるか」という具体的な施策フェーズです。ここでは、BtoB企業が実践できる5つの戦略的アプローチをご紹介します。

①顧客単価を上げる:アップセル・クロスセルの適切な仕掛け方

顧客単価の向上は、LTVを高めるための最も直接的な方法の一つです。アップセル(より上位のプランへの移行提案)やクロスセル(関連サービスの追加提案)を成功させる鍵は、顧客の利用状況や課題に合わせた「タイミング」と「提案内容」です。

例えば、特定の機能を頻繁に利用している顧客には、その機能がさらに強化された上位プランのトライアルを案内する。あるいは、既存のサービスで高い成果を上げている顧客には、その成功をさらに加速させるための関連オプションを提案するなど、「顧客の成功」を軸に据えたコミュニケーションが効果的です。

②購入頻度を高める:顧客との関係性を深めるコミュニケーション術

顧客がより頻繁にサービスを利用したり、追加発注してくれたりする状態を作るには、単なる製品提供に留まらない、継続的な関係構築が欠かせません。

活用事例セミナーの開催、業界の最新動向をまとめたレポートの提供、ユーザー同士が交流できるコミュニティの運営など、顧客にとって価値ある接点を定期的に設けることで、サービスの利用が活性化し、リピート購入の機会を自然な形で創出できます。

③継続期間を延ばす(解約率を下げる):カスタマーサクセスの重要性

LTVの数値を大きく左右するのが「解約率(チャーンレート)」のコントロールです。顧客がサービスを導入した直後のオンボーディング支援を手厚く行い、定期的なフォローアップを通じて、顧客が成果を実感し続けられる環境を整えることが重要です。

また、顧客の利用データを分析し、サービスの利用頻度の減少やサポートへの問い合わせ増加といった「解約の兆候」を早期に検知し、問題が深刻化する前に先回りしてアプローチするプロアクティブな姿勢が、解約率の低減に繋がります。

④顧客獲得コスト(CAC)を最適化する:費用対効果の高いチャネルの見極め

LTVの最大化は、売上を伸ばすだけでなく、「コストを最適化する」という視点も不可欠です。マーケティングチャネルごとのCACを正確に可視化し、費用対効果の高いチャネルや施策にリソースを集中させましょう。

一般的に、既存顧客からの紹介(リファラル)や、コンテンツマーケティングを通じて獲得したインバウンドリードは、広告などに比べてCACが低くなる傾向があります。こうした質の高いリードを安定的に獲得できる仕組みを構築することが、持続的な成長の鍵となります。

⑤顧客維持コストを削減する:業務効率化とテクノロジーの活用

サポートやカスタマーサクセスにかかる人件費などの「顧客維持コスト」も、LTVの構成要素である利益率に影響します。

FAQサイトの充実やチャットボットの導入によって自己解決を促したり、定型的な業務プロセスを自動化したりと、テクノロジーをうまく活用することで、コストを抑えながらも質の高い顧客体験を提供することが可能です。

LTV分析で陥りがちな3つの落とし穴と、成果を出すための回避策

LTV分析は非常に有用な手法ですが、その使い方を誤ると、かえって経営判断を誤らせるリスクもはらんでいます。ここでは、担当者が陥りやすい3つの落とし穴とその回避策について解説します。

落とし穴①:「全社平均LTV」の数字に惑わされる

全社平均のLTVだけを見ていると、ビジネスの実態を見誤る危険性があります。なぜなら、一部の極端にLTVが高い優良顧客が平均値を引き上げ、大多数の顧客が実は不採算であるという実態を隠してしまう可能性があるからです。

回避策:

必ず顧客セグメント別、獲得チャネル別、契約プラン別など、より細かい単位でLTVを分析し、数値のばらつきや構造を把握することが重要です。

落とし穴②:不正確なデータで計算し、意思決定を誤る

LTV計算の元となる「売上」「利益」「継続期間」「コスト」といったデータの正確性は、分析の信頼性を左右する生命線です。データの定義が曖昧だったり、入力に抜け漏れがあったりすると、算出される数値の信頼性が損なわれ、誤った経営判断を招くことになりかねません。

回避策:

分析を始める前に、「どの数値を正とするか」「どこまでをコストに含めるか」といったデータの定義を関係部門とすり合わせ、全社で共通の認識を持っておくことが不可欠です。

落とし穴③:LTV至上主義になり、顧客体験を損なう

LTVという数値を高めること自体が目的化してしまうと、短期的なアップセルを強引に迫ったり、コスト削減のためにサポート品質を下げたりと、顧客体験を損なう施策に走りやすくなります。

回避策:

本来の目的は「顧客に長く価値を提供し続け、その結果としてLTVが高まる」ことである、という原点を忘れないようにしましょう。LTVはあくまで結果指標であり、顧客満足度やブランド価値といった先行指標とのバランスを常に意識することが大切です。

LTV分析は一度きりではない。継続的な計測と改善が成功の鍵

LTVは、市場環境や顧客ニーズの変化、自社の施策によって常に変動する動的な指標です。一度計算して終わりではなく、月次や四半期ごとなど、定期的に主要指標をモニタリングし、PDCAサイクルを回していく体制を構築しましょう。そうすることで、組織全体にデータに基づいた意思決定の文化が根付いていきます。

まとめ:LTV分析を起点に、データドリブンな営業・マーケティング組織へ

LTV分析は、BtoB企業が「本当に価値ある顧客」にリソースを集中させ、持続的な成長を実現するための、事業成長の指針です。

計算式の選定から実践的な活用法、そして陥りがちな注意点までを正しく理解することで、マーケティング活動のROIに対する経営層への説明力が高まるだけでなく、営業、マーケティング、カスタマーサクセスといった部門間の連携も円滑に進むようになります。

ぜひ、この記事で紹介したフレームワークを参考に、自社のLTV分析を「事業成長をドライブさせるツール」として活用していきましょう。

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

CONTACT