LTV最大化に向けた戦略設計:施策リストで終わらせない、事業成長を加速させる部門連携の手法

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

なぜ、LTV(顧客生涯価値)の最大化が最重要課題なのか?

BtoBビジネスの最前線で事業成長を担う担当者にとって、「LTV最大化」は避けて通れないテーマとなっています。もし今、LTVの最大化に向き合おうとしているのなら、それは事業が新たなステージへ向かうべき重要な局面を迎えているからかもしれません。その理由を、事業環境の変化と経営的な視点から紐解いていきましょう。

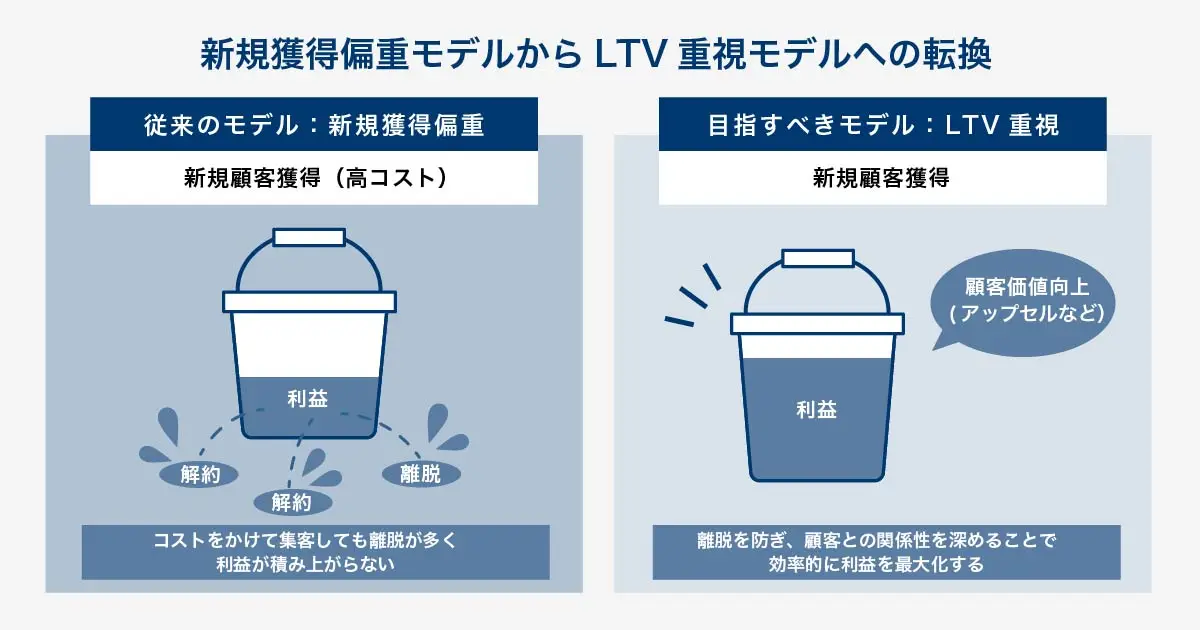

新規獲得コストの高騰と市場の成熟化が示す「LTV思考」への転換

まず押さえておきたいのは、「新規顧客の獲得コスト(CPA)が年々上昇している」という事実です。多くの市場、特にSaaS業界ではデジタル広告の競争が激化し、かつてのように広告費を投下すれば新規顧客が順調に増えるという時代は終わりを告げました。ひとりの新規顧客を獲得するために、以前の数倍のコストがかかることも珍しくありません。

同時に、市場そのものも成熟期に入り、既存顧客との関係性を深め、そこから生まれる価値をいかに最大化できるかが、事業成長の鍵を握る時代へとシフトしています。

この環境変化が意味するのは、「新規獲得に依存した事業モデル」から「既存顧客との関係性を軸としたLTV最大化モデル」への思考転換が、もはや選択肢ではなく経営上の必須要件であるということです。LTVは単なる現場のKPIではなく、持続的な成長を目指す上で経営の重要なポイントなのです。

「良い顧客」とは誰か?LTVが事業の未来を左右するこれだけの理由

では、なぜLTVはこれほどまでに重要視されるのでしょうか。それは、「自社にとっての良い顧客とは、LTVが高い顧客である」と定義でき、その顧客基盤をいかに築き、維持できるかが企業の未来を大きく左右するからです。

LTVは、単に顧客が支払った売上の合計額を示すものではありません。顧客がサービスをどれだけ長く利用し、価値を感じて追加の投資(アップセル・クロスセル)をしてくれるか、そしてその関係を維持するためのコストはどれくらいか。これら複数の要素から成り立つ、いわば「事業の収益性と持続性を示す指標」と言えるでしょう。

例えば、同じタイミングで契約した顧客でも、サービスの価値を実感できずに短期で離脱してしまう顧客と、長期にわたって活用し、新たな機能やサービスも積極的に利用してくれる顧客とでは、企業にもたらす価値には大きな差が生まれます。LTVの高い優良顧客は、安定した収益基盤そのものであり、逆にLTVの低い顧客ばかりを獲得してしまうと、獲得コストを回収できず収益性を圧迫する要因となり得ます。

特にサブスクリプションモデルが主流のSaaSビジネスでは、「解約率(チャーン)」の低減と「既存顧客からの売上拡大(エクスパンション)」がLTVを大きく左右します。LTVを正しく見極め、最大化を目指すことは、単なる売上目標の達成に留まらず、「どのような顧客と長期的な関係を築き、共に成長していくか」という経営戦略に直結します。

基本をおさらい。LTVの定義と目的別の計算方法

LTV最大化というゴールを目指す上で、最初に押さえるべきは「LTVとは何か」そして「自社の目的に合った計算方法はどれか」という基本です。この共通認識が曖昧なままでは、施策が空回りしたり、現場と経営層の間で認識のズレが生じたりする原因になりかねません。現場の肌感覚と経営の視点を両立させたいマネージャー層の方は、LTVの定義と計算式を改めて整理しておくことが非常に重要です。

LTV(顧客生涯価値)とは?その本質をわかりやすく解説

LTV(Life Time Value/顧客生涯価値)とは、一人の顧客が自社との取引を開始してから終了するまでの全期間にわたって、もたらしてくれる利益の総額を示す指標です。これは単発の売上ではなく、アップセルやクロスセルによる追加収益、契約期間の長さ、そして顧客関係の維持にかかるコストまで含めて算出される、まさに「顧客との関係性の価値」を可視化したものです。

新規顧客獲得コスト(CPA)が高騰し続ける現代において、既存顧客からいかに長期的に価値を生み出していくかが、事業の安定と成長に直結します。LTVが高い顧客基盤を築くことは、収益の安定化だけでなく、事業の予測可能性を高める上でも重要な意味を持ちます。

【目的別】自社に最適なLTV計算式の選び方と使い方

LTVの計算式は一つだけではありません。事業モデルや分析したい目的に応じて、最適な式を使い分けることが肝心です。ここでは、代表的な2つの計算式とその使い分けについて解説します。

CPA判断に役立つ「売上ベース」の計算式

「新規顧客獲得に、最大でいくらまでコストを投下できるか?」といった、マーケティング投資の妥当性を迅速に判断したい場合に有効なのが、売上を基準としたシンプルな計算式です。

LTV = 平均購入単価 × 購入頻度 × 継続期間

この式は、顧客一人あたりの売上貢献度を手早く把握するのに役立ちます。特に、広告キャンペーンの目標CPA(顧客獲得単価)を設定する際のベンチマークとして活用しやすいでしょう。SaaSビジネスであれば、「平均月額単価(ARPU) × 平均継続月数」といった形で応用できます。

事業の収益性を正確に測る「利益ベース」の計算式

「この事業は、顧客一人あたりで見て本当に利益が出ているのか?」という、より本質的な収益性を評価したい場合には、コストや利益率まで考慮した計算式を用いる必要があります。

LTV =(平均購入単価 × 購入頻度 × 継続期間 × 粗利率)-(新規獲得コスト + 維持コスト)

この式は、売上から原価や販管費を差し引いた、最終的な利益を算出します。特にSaaSビジネスでは、LTVとCAC(顧客獲得コスト)の比率である「ユニットエコノミクス」が重要視され、一般的に「LTV ÷ CAC」が3以上であることが健全な事業の目安とされています。

このように、LTVの計算式を自社の意思決定の目的に合わせて使い分けることで、現場の施策立案から経営層への報告まで、その説得力を格段に高めることができます。

LTV最大化は「部門横断の組織改革」である

LTVの定義や計算式を理解した上で、多くの企業が次に直面するのは「どうすればLTVを伸ばせるのか?」という実践の壁です。私たちは、LTV最大化がうまくいかない根本的な原因は、LTV向上を個別のマーケティング施策の集合体として捉えてしまう点にあると考えています。LTV最大化の本質、それは「部門横断の組織改革」に他なりません。

なぜLTVが上がらないのか?多くの企業が陥る3つの問題

施策の「優先順位」がつけられない問題

LTV向上のための施策は、アップセル促進、オンボーディング改善、コミュニティ運営など、挙げればきりがありません。しかし、リソースが限られる現場では「何から手をつけるべきか」「どれが最もインパクトのある施策なのか」を見極められず、結果として多くの施策が中途半端に終わってしまうケースが後を絶ちません。

部門間の「サイロ化」が連携を阻む問題

マーケティングはリード数、営業は新規契約数、カスタマーサクセスは解約率、といったように、各部門がそれぞれのKPI達成を最優先するあまり、組織全体として顧客に向き合えていない状態、いわゆる「組織のサイロ化」です。部門ごとの部分最適が進むほど、顧客体験は分断され、LTV向上の機会損失に繋がります。

経営層への「説明責任」が果たせない問題

LTV向上施策は、その効果が表れるまでに時間がかかる長期的な投資となることが少なくありません。そのため、短期的な成果を求める経営層から「その投資対効果(ROI)は?」「なぜ今、その施策に投資する必要があるのか?」と問われた際に、具体的な数値やロジックをもって説明できず、予算獲得に至らないという壁に直面します。

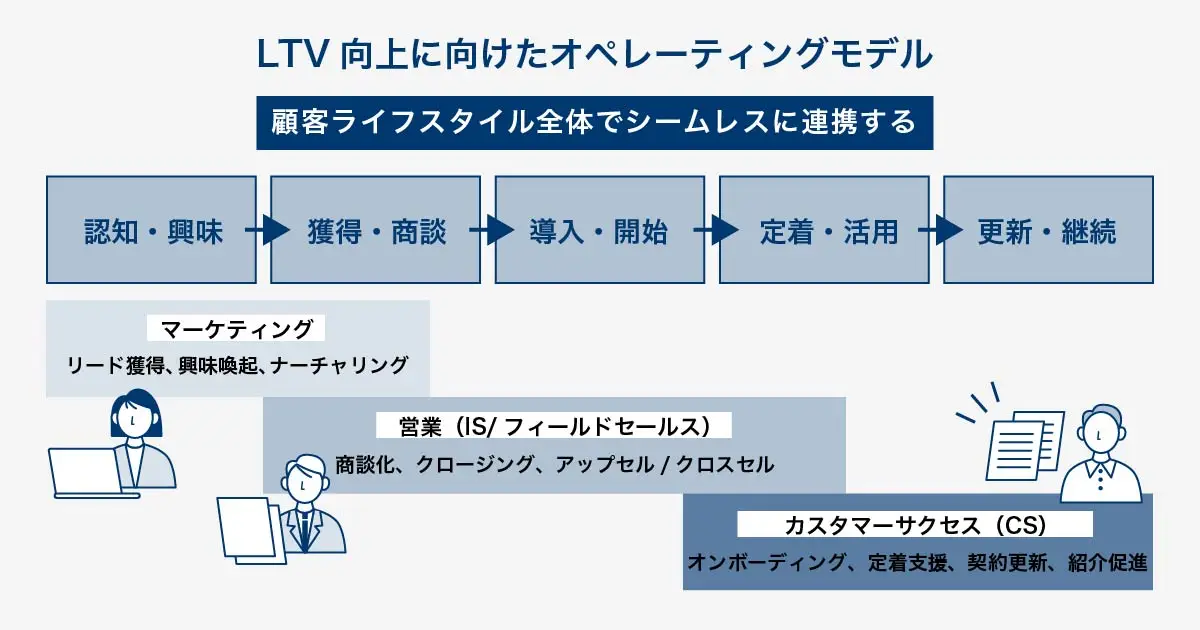

マーケティング、営業、CSが一体となる「LTV最大化に向けたオペレーティングモデル」

これらの問題を解決するためには、各部門が個別の戦術をバラバラに実行するのではなく、「LTV最大化」という全社共通のゴールに向かって連動する「オペレーティングモデル」を構築することが不可欠です。

マーケティングは、単にリード数を追うのではなく、LTVが高くなる傾向にある優良顧客層(ICP)からのリード獲得に注力します。

営業は、契約数だけでなく、契約後の定着率やアップセル率までを意識した提案を行い、顧客の期待値を適切にコントロールします。

カスタマーサクセスは、オンボーディングから活用促進、契約更新まで、顧客の成功体験をジャーニー全体で支援し、その中で得た顧客の声を他部門へフィードバックします。

経営層は、LTV/CAC比率のような部門横断の指標で事業の健全性を評価し、長期的な視点での投資判断を下します。

LTV最大化は、特定の部門の頑張りだけで達成できるものではありません。全社が一つのチームとして、顧客の成功に向き合う仕組みそのものを設計することが、成功への道筋です。

【実践編】LTV最大化を実現する3つのステップ

ここからは、LTV最大化に向け「明日から動ける」具体的なアクションに落とし込むための、3つのステップを解説します。現場のリーダーが直面する課題を解決するために、施策の優先順位付けから具体的なアクションプラン、そして組織を巻き込むための仕組みづくりまでを順序立てて整理します。

Step.1:どこから始める?ボトルネック特定と施策の優先順位付け

LTVの構成要素を分解し、自社の弱点を的確に見つけ出す

最初に取り組むべきことは、自社のLTVを構成要素に分解し、現状の数値を可視化することです。

LTVは「顧客単価」「購入頻度」「契約期間(解約率)」「収益率」「獲得コスト(CAC)」といった複数の変数から成り立っています。

例えば、「顧客単価は高いが、早期解約が多い」「契約期間は長いが、アップセルが全く発生していない」など、どこに事業成長のボトルネックがあるかは企業によって様々です。まずは各要素の現状値を把握し、「最も改善インパクトが大きいレバーはどこか?」という仮説を立てることから始めましょう。

ICEスコアで決める、今すぐ着手すべき施策の見つけ方

取り組むべき課題の仮説が立ったら、次は具体的な施策の優先順位を決定します。

数ある施策の中から客観的に優先度を判断するフレームワークとして、多くの成長企業で活用されているのが「ICEスコア」です。

Impact(インパクト):その施策が成功した場合、目標達成にどれだけ大きな影響を与えるか

Confidence(確信度):その施策が成功する見込みは、どれくらい高いか

Ease(容易性):その施策を実行するために必要な手間やコストは、どれくらい少ないか

これら3つの項目をそれぞれ10段階で評価し、掛け合わせたスコアが高い施策から着手することで、限られたリソースを最も効果的なアクションに集中させることができます。

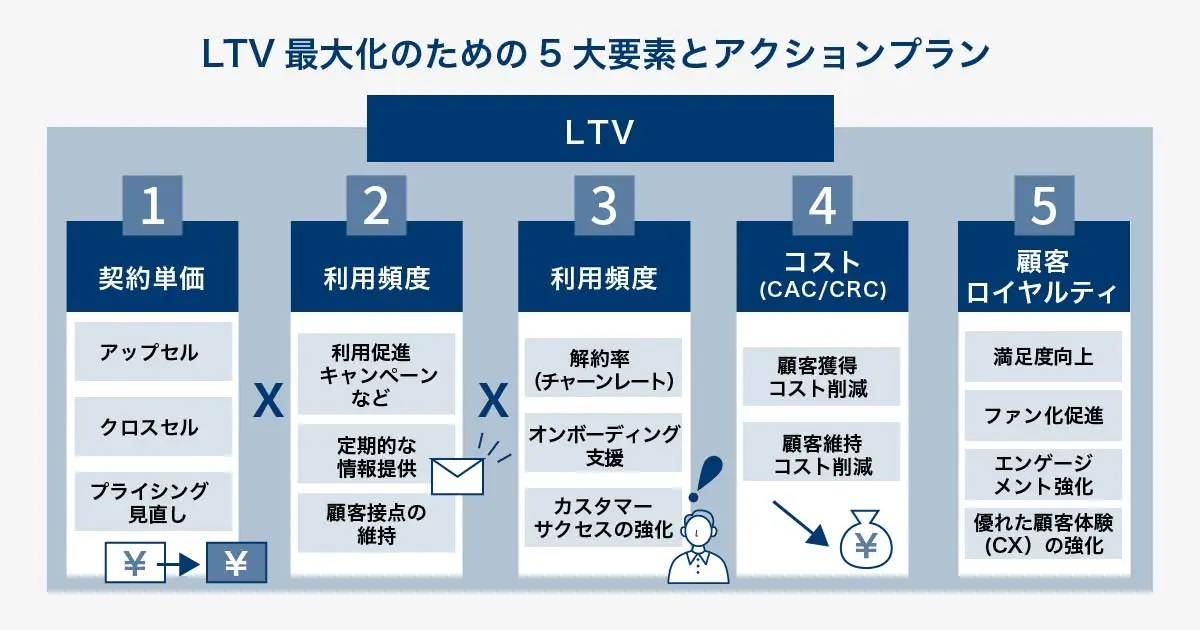

Step.2:LTVを構成する5大要素を改善する具体的アクションプラン

ここでは、LTVを構成する主要な5つの要素それぞれについて、具体的な改善アクションプランを解説します。自社のボトルネックとなっている要素に焦点を当て、実践可能なものから着手してみてください。

①顧客単価を上げる:顧客の成功に繋がるアップセル・クロスセル

顧客単価の向上は、単なる値上げではなく、「顧客のさらなる成功を支援する」という視点でのアップセル・クロスセルが鍵となります。

既存顧客の利用データを分析し、より上位のプランや追加機能によって解決できるであろう課題を特定し、能動的に提案する。

導入事例や活用セミナーを通じて、上位プランがもたらす具体的な価値や成功イメージを共有する。

クロスセルにおいては、関連サービスを組み合わせることで、顧客の業務プロセス全体を効率化できるような提案を心がける。

重要なのは、「売り込む」のではなく、あくまで「顧客のビジネス成長を後押しするパートナー」としてのスタンスを貫くことです。

②購入頻度を高める:顧客との関係性を深めるコミュニケーション

購入頻度を高めるためには、顧客との継続的な接点を保ち、「再び利用したい」と思ってもらうための理由を提供し続けることが不可欠です。

定期的なメールマガジンやウェビナーを通じて、製品の便利な使い方や業界の最新トレンドなど、顧客にとって有益な情報を提供する。

ユーザーコミュニティを運営し、顧客同士が情報交換できる場を提供することで、製品へのエンゲージメントを高める。

利用頻度が低下している顧客をデータで検知し、個別の状況に合わせたフォローアップを行う。

③契約期間を延ばす(解約率を下げる):カスタマーサクセスが担うべき役割

LTV最大化において重要な要素の一つが、解約率の低減です。これにはカスタマーサクセス(CS)部門の役割が非常に重要です。

契約初期のオンボーディングを徹底し、顧客が製品価値を早期に実感できる「最初の成功体験」を創出する。

顧客の利用状況をデータで可視化(ヘルススコア化)し、解約の兆候を早期に発見し、能動的なサポートを提供する。

顧客から寄せられた要望や解約理由を一元管理し、製品開発やサービス改善のサイクルに組み込む。

④収益率を上げる:見落としがちなコスト構造の改善ポイント

LTVは売上だけでなく、最終的な利益で評価することが重要です。日々の業務で見落としがちなコスト構造にも目を向けましょう。

FAQやチュートリアル動画を充実させ、顧客が自己解決できる範囲を広げることで、サポートコストを最適化する。

複数のツールで管理している業務を統合するなど、運用プロセスの非効率な部分を見直し、コストを削減する。

過度な値引きに依存した販売戦略を見直し、価値に基づいた価格設定を徹底する。

⑤顧客獲得コスト(CAC)を最適化する:LTV視点で考える新規顧客獲得

新規顧客の獲得においても、LTVの視点を持つことが重要です。

「LTV÷CAC」の比率を常にモニタリングし、費用対効果の低い獲得チャネルへの投資を見直す。

単にリードの「数」を追うのではなく、契約後のLTVが高くなる傾向にある優良顧客層(ICP)からのリード獲得に注力する。

どのチャネルから獲得した顧客のLTVが最も高いかを分析し、そのチャネルへの投資を強化する。

Step.3:組織を動かす。LTV向上を全社の「自分ごと」にする方法

優れた戦略やアクションプランも、組織が一体となって実行できなければ絵に描いた餅に終わります。ここでは、LTV向上を一部門の取り組みで終わらせず、全社的なプロジェクトとして推進するための仕組みづくりと、経営層を巻き込むための説得ロジックを解説します。

部門間の壁を壊す、共通KPIの設定と情報共有の仕組みづくり

LTV最大化を本気で目指すなら、部門ごとに最適化されたKPIではなく、「LTV」や「解約率」「NRR(売上継続率)」といった全社共通の指標を設けることが不可欠です。例えば、マーケティング部門の評価に「獲得したリードから生まれた顧客のLTV」を組み込む、営業部門のインセンティブに「契約後の定着率」を反映させるなど、全員が同じゴールを目指すための仕組みを設計します。

また、CRMやSFAといったツールを活用し、顧客に関するあらゆる情報を部門横断でリアルタイムに共有できる基盤を整えることも重要です。「営業が掴んだ顧客の課題をCSが引き継ぐ」「CSが受けた製品への要望を開発部門が把握する」といった情報の流れが、一貫した顧客体験を生み出します。

【例文あり】経営層から予算を引き出すROIの示し方と説得ロジック

経営層の理解と協力を得るためには、LTV向上施策を単なる「コスト」ではなく、「未来の収益を生み出すための戦略的投資」として位置づけ、具体的な数値でその効果を示すことが重要です。

ユニットエコノミクス(LTV/CAC)で事業の健全性を示す

「現状のLTV/CAC比率は2.5ですが、解約率を1ポイント改善することでLTVが15%向上し、健全性の目安である3.0に到達します。これは持続的な成長軌道に乗るために不可欠な投資です。」投資対効果(ROI)を具体的にシミュレーションする

「カスタマーサクセスチームの立ち上げに年間1,000万円を投資することで、3年間で解約率が2ポイント低下し、LTVにして約5,000万円の収益改善が見込めます。この投資は2年で回収可能であり、3年目以降は純粋な利益として積み上がります。」実際の会議で使える説得ロジック

「LTV最大化は、もはや現場の努力だけで達成できる課題ではありません。経営のコミットメントのもと、全社KPIとしてLTVを据え、目標達成に必要な予算と権限を現場に委譲していただくことが、競合との差別化を図り、持続的な成長を実現する上で不可欠であると考えています。」

【上級編】LTV最大化を加速させるデータ活用術と失敗回避の知恵

戦略の実行段階に入ったら、次はその効果を最大化し、持続的な成長サイクルを築くための応用知識が求められます。ここでは、データを意思決定に活かす具体的な分析手法と、多くの企業が陥りがちな失敗パターンを未然に防ぐための知見を共有します。

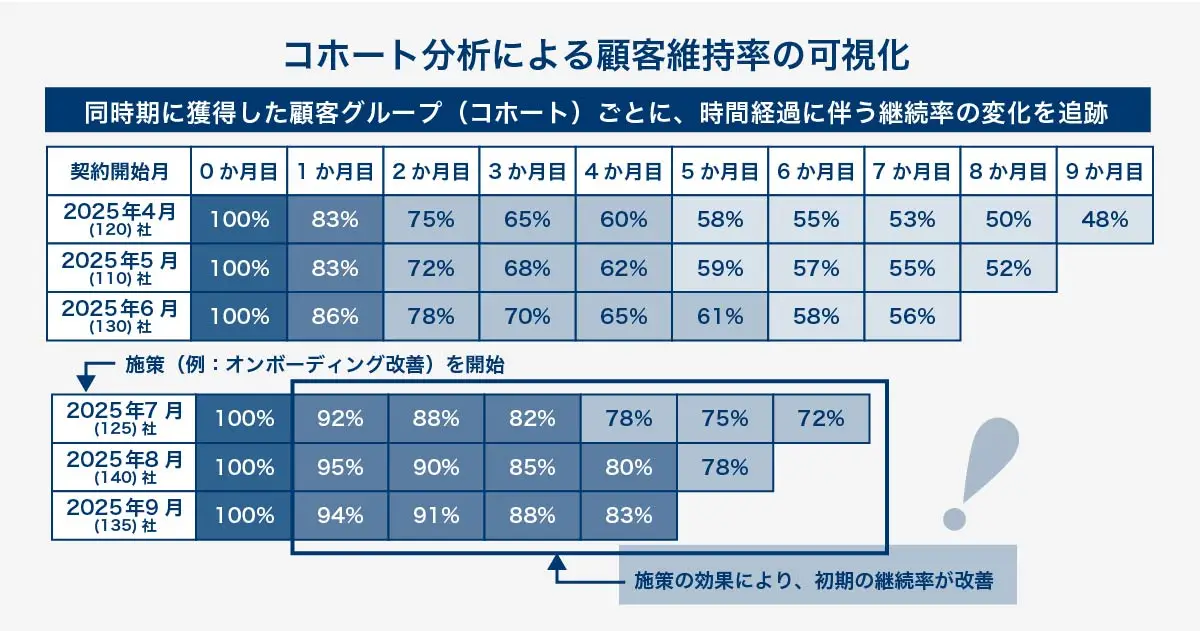

データから顧客を深く知る:コホート分析とRFM分析の実践ガイド

コホート分析

顧客を「サービス登録月」や「獲得チャネル」といった共通項でグループ(コホート)分けし、その後の定着率やLTVの推移を時系列で比較する分析手法です。これにより、「特定のキャンペーンで獲得した顧客は定着率が高い」「製品アップデート後に登録した顧客のLTVが向上している」といった、施策の効果を客観的に評価できます。RFM分析

「Recency(最終購入日)」「Frequency(購入頻度)」「Monetary(購入金額)」の3つの指標で顧客をスコアリングし、「優良顧客」「離反予備軍」「新規顧客」といったセグメントに分類します。これにより、画一的なアプローチではなく、顧客の状態に合わせた最適なコミュニケーションを設計することが可能になります。

投資を無駄にしないために。LTV向上施策のよくある失敗事例と予防策

失敗例①:形骸化するロイヤルティプログラム

ポイント制度や会員ランクを導入したものの、顧客にとってのメリットが乏しく、利用されないまま形骸化してしまうケースです。原因は、顧客が本当に求めている価値ではなく、企業側の都合で特典を設計してしまうことにあります。

対策:

プログラムを設計する前に、顧客へのアンケートやインタビューを実施し、「顧客が本当に価値を感じる特典は何か」を徹底的にリサーチすることが不可欠です。

失敗例②:導入後が肝心。「オンボーディングの崖」問題

契約獲得に注力するあまり、導入後の顧客フォローが手薄になり、顧客が製品の価値を実感する前に離脱してしまう現象です。SaaSビジネスにおいて、これは致命的な失敗パターンです。

対策:

顧客が「最初の成功体験」を得るまでを体系的に支援するオンボーディングプログラムを設計し、その完了率をKPIとして追跡します。顧客の利用状況をデータで把握し、つまずいている顧客を早期に発見し、能動的に支援する体制を構築しましょう。

失敗例③:宝の持ち腐れ。「データサイロ」の罠

CRMやMAツールを導入したものの、データが各部門で分断され、顧客の全体像を誰も把握できていない状態です。これでは、せっかくのデータも宝の持ち腐れです。

対策:

LTV向上に取り組む大前提として、顧客データを一元管理する基盤(CDPなど)を整備し、部門横断で同じデータを見て意思決定できる文化を醸成することが重要です。

【業態別】貴社のビジネスに合わせたLTV最大化手法

LTV最大化へのアプローチは、ビジネスモデルによって異なります。ここでは主要な3つの業態に特化し、それぞれで特に重要となるポイントと戦略の方向性を解説します。

BtoB SaaSモデル:解約率低減とエクスパンション収益が鍵

サブスクリプション型のSaaSビジネスでは、いかに解約を防ぎ(リテンション)、既存顧客からの売上を拡大するか(エクスパンション)がLTVを決定づけます。最重要指標はNRR(売上継続率)です。カスタマーサクセス部門が中心となり、能動的な顧客支援を通じて製品の活用を促進し、アップセル・クロスセルの機会を創出することが戦略の中核となります。

BtoB EC/D2Cモデル:リピート率と顧客単価向上の戦術

繰り返し購入が発生するECやD2Cモデルでは、リピート購入率とAOV(平均注文単価)がLTV向上の主要なレバーです。CRMを活用したパーソナライズされたメールマーケティングや、ポイント・会員ランク制度といったロイヤルティプログラムを通じて顧客との継続的な関係を築き、再購入を促す戦術が有効です。

高付加価値コンサルティングモデル:顧客維持と紹介(リファラル)を促す仕組み

プロジェクト単位での契約が多いコンサルティングや専門サービスでは、顧客維持率と、満足した顧客からの紹介(リファラル)率がLTVを大きく左右します。提供したサービスの価値を具体的なROIとして提示し、担当者との強固な信頼関係を築くことが長期契約の基盤となります。また、公式な紹介プログラムを整備することで、優良な新規顧客の獲得に繋げます。

まとめ:LTV最大化は、顧客と共に未来の収益を創る経営戦略

LTV最大化は、単一のマーケティング施策や特定の部門の努力だけで成し遂げられるものではありません。それは、経営、組織、現場のすべてが一体となり、「顧客の成功」を事業の中心に据え、そのための仕組みを構築し続ける、継続的な取り組みです。

顧客一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、データという客観的な事実に基づいて現状を可視化し、部門の壁を越えた連携によって課題を解決していく。このサイクルを回し続けることこそが、これからの時代に求められる、持続可能な成長を実現するための真の経営戦略と言えるでしょう。

「LTVの最大化は、事業の未来を顧客と共に創ること」。この意識を全社で共有し、掛け声で終わらせない「実践」を、ぜひ始めてみてください。

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

CONTACT