リードジェネレーションとリードナーチャリングの違いとは?売上を最大化する「仕組み」の作り方を徹底解説

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

リードの「量」は増えたのに、なぜ売上に繋がらないのか?

リードの獲得数は着実に増えているのに、売上や受注にはなかなか結びつかない――このような悩みを抱えているマーケティング担当者は少なくありません。特にSaaS企業の成長フェーズでは、リードの「量」を重視するあまり、獲得したリードが本当に自社サービスに興味や課題感を持っているかどうかを見極めるプロセスが不足しがちです。その結果、営業部門から「マーケが渡すリードは確度が低い」と指摘され、部門間の信頼関係が揺らぐこともあります。リード獲得後の育成や選別が不十分なまま、ただ数だけを追い求めてしまうと、売上への貢献度が見えにくくなり、マーケティング活動の意義自体が問われてしまうのです。

多くのマーケティング担当者が直面する「見えない壁」

リードの数を増やすこと自体は、広告やセミナー、ウェビナーなどの施策である程度実現できます。しかし、そこから先の「商談化」や「受注」に至るまでには、思いのほか高い壁が存在します。営業部門との連携不足や、リードの質を見極める仕組みがない状態では、せっかく集めたリードが営業現場で活かされず、結果的に「売上に繋がらない」という状況に陥りがちです。この壁を乗り越えるには、リードの「質」を高める活動や、リード育成のプロセスを戦略的に設計することが不可欠です。

この記事を読めば、貴社のマーケティング活動はこう変わる

この記事では、リードの「量」だけでなく「質」と「事業貢献度」を高めるための考え方や実践方法を、分かりやすく解説します。リードジェネレーションとリードナーチャリングという2つの基本を押さえ、売上に直結するマーケティング活動のノウハウをはじめ、営業部門との連携強化や、ROIの見える化、そして場当たり的な施策からの脱却に向けて、明日から実践できるヒントをお伝えします。読み終えた時、マーケティング活動の全体像がクリアになり、自信を持って次の一手を打てるようになるはずです。

まずは基本から。リードジェネレーションとリードナーチャリングの違い

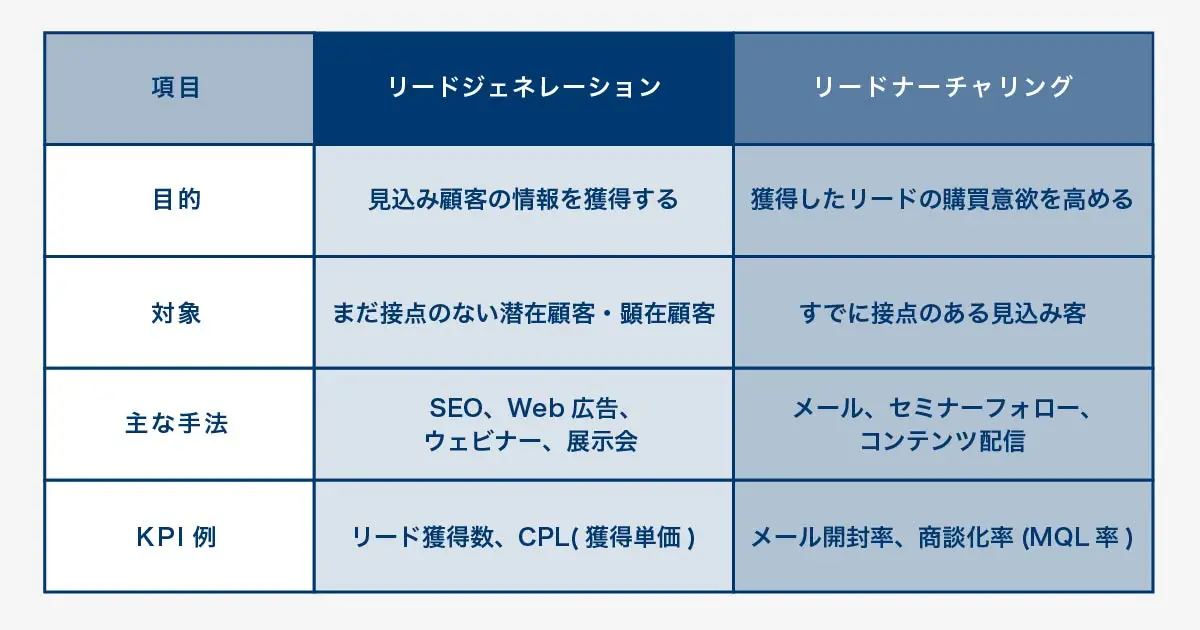

マーケティング活動の質を高めるためには、まず「リードジェネレーション」と「リードナーチャリング」の違いを正しく理解することが重要です。どちらも売上に繋げるための重要なプロセスですが、目的やアプローチが異なります。ここからは、それぞれの定義と役割について詳しく解説します。

リードジェネレーションとは?見込み顧客との最初の接点を作る活動

目的:「未来の顧客」の情報を獲得すること

リードジェネレーションの主な目的は、自社サービスに興味を持ちそうな「未来の顧客」との最初の接点を作り、その情報を獲得することです。具体的には、まだ自社をよく知らない段階の見込み顧客に対して、資料請求やウェビナー、問い合わせなどを通じて連絡先や企業情報を収集します。この段階では、顧客が課題を認識し始めているものの、具体的なソリューションを検討していないケースも多いため、幅広い層へのアプローチが求められます。

具体的な手法:オンラインとオフラインのアプローチ

リードジェネレーションの手法には、オンラインとオフラインの両方があります。オンラインでは、SEOやWeb広告、オウンドメディア、ホワイトペーパーのダウンロード、ウェビナーなどが主な手段です。オフラインでは、展示会やセミナー、名刺交換など、直接的なコミュニケーションによる情報収集が挙げられます。重要なのは、ターゲットとなる顧客像に合わせて最適なチャネルを選び、効率的にリード情報を獲得することです。

リードナーチャリングとは?見込み顧客との関係を温め、育てる活動

目的:獲得したリードの購買意欲を高めること

リードナーチャリングの目的は、既に獲得したリードの購買意欲を段階的に高め、最終的に商談や受注につなげることです。リードの中には、すぐに検討を始める人もいれば、まだ情報収集段階の人もいます。リードナーチャリングでは、それぞれの状況や関心度に応じて適切な情報提供やコミュニケーションを行い、信頼関係を築きながら購買意欲を引き出していきます。

具体的な手法:継続的なコミュニケーションで信頼を築く

リードナーチャリングの具体的な手法には、メールマーケティングやニュースレター、セミナーのフォローアップ、個別のコンテンツ提供などがあります。MAツールを活用すれば、リードの行動履歴や属性に応じてパーソナライズしたアプローチも可能です。大切なのは、一方的な情報発信ではなく、リードの関心や課題に寄り添い、継続的なコミュニケーションを通じて「この会社なら信頼できる」と感じてもらうことです。

【比較表】2つの違いが一目でわかる!目的・対象・手法を整理

リードジェネレーションとリードナーチャリングは、どちらも売上拡大に欠かせない活動ですが、目的やアプローチが異なります。以下の比較表で、両者の違いを整理しましょう。

このように、リードジェネレーションとリードナーチャリングは役割が異なるため、それぞれの目的や対象に合わせた施策設計が重要です。

リードジェネレーション・リードナーチャリング:分断された活動から「売れる仕組み」へ

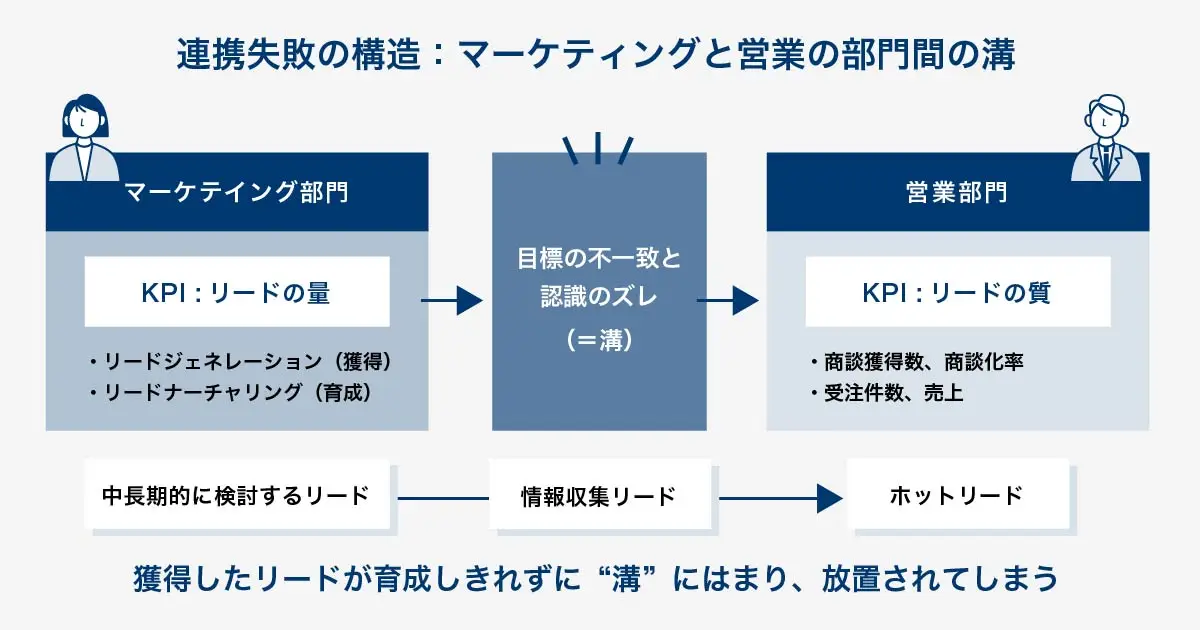

なぜ、多くの企業で2つの活動が連携できずに失敗するのか?

多くの企業でリードジェネレーションとリードナーチャリングがうまく連携できず、成果につながらない原因は、活動の「分断」にあります。マーケティング部門はリードの獲得数を重視し、営業部門は受注や売上を追いかける――それぞれのKPIが異なるため、両部門の目的や評価基準がずれてしまいがちです。その結果、「マーケが渡すリードは質が低い」「営業がリードをフォローしてくれない」といった不満が生まれ、せっかくのリードが活かされないまま放置されてしまいます。根本的な問題は、部門ごとに施策やプロセスがバラバラで、全体最適化がなされていないことにあります。

【Sells upの視点】なぜ定義の理解だけでは成果が出ないのか?

多くの担当者が両者の定義を理解してもなお成果に繋がらないのは、これらを別々の活動として捉えてしまっているからです。リードジェネレーションはマーケティング、その後のフォローは営業、といったように部門や担当者で活動が「分断」され、顧客体験が一貫しないことが失敗の根本原因です。

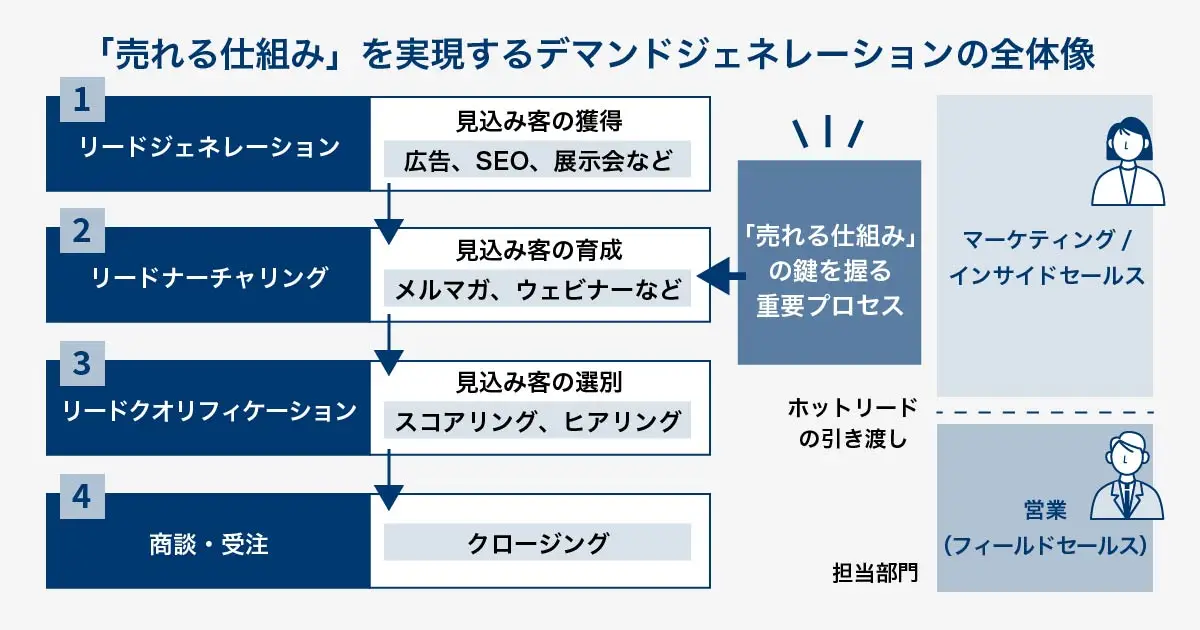

私たちは、リードの獲得から育成、商談化、そして受注後の関係維持までを、分断された点の活動ではなく、一気通貫した「レベニュー創出プロセス」という一本の線として捉えるべきだと考えています。この視点を持つことで初めて、部分最適ではなく全体最適の視点から「売れる仕組み」を設計できるのです。

仕組み化の鍵を握る、第3のプロセス「リードクオリフィケーション」の重要性

実は、リードジェネレーションとリードナーチャリングの間には「リードクオリフィケーション」という重要なプロセスが存在します。リードクオリフィケーションとは、獲得したリードの中から、自社のサービスに本当に興味・関心を持ち、購買意欲が高いリードを見極め、選別する工程です。このプロセスを挟むことで、「誰に・どのタイミングで営業がアプローチすべきか」が明確になり、無駄な営業コストやミスマッチを防げます。リードクオリフィケーションを仕組み化することが、売上を生み出し続けるための土台となります。

【実践編①】明日から始める「売れる仕組み」の構築ステップ

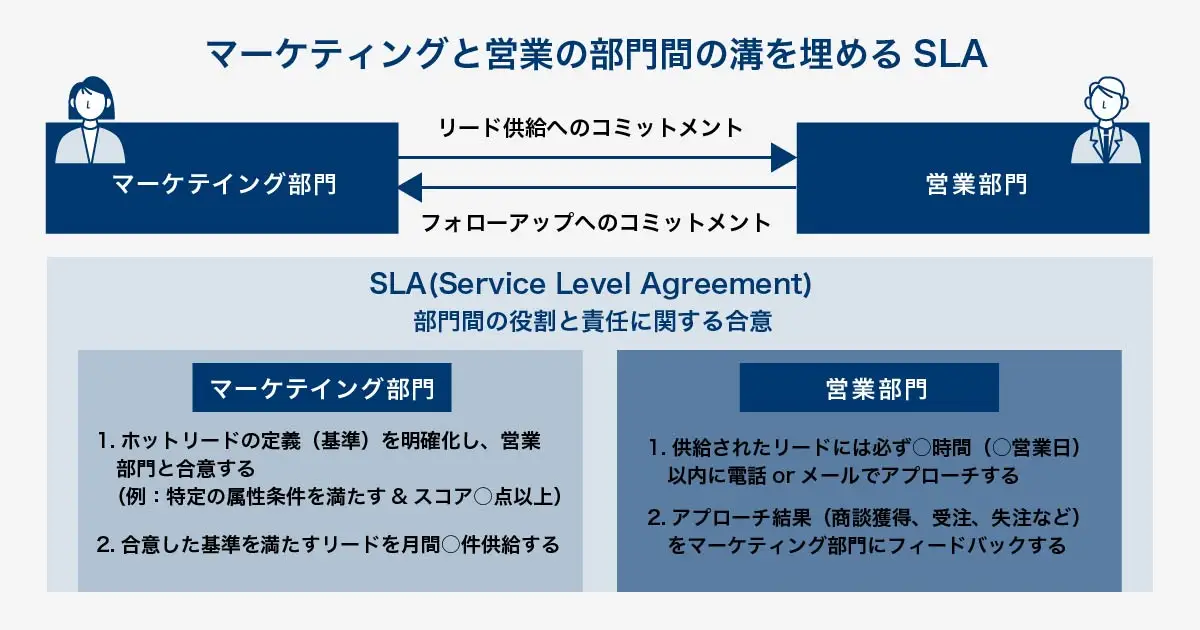

失敗の最大の原因「マーケと営業の溝」を埋めるSLA(Service Level Agreement)

なぜSLAが部門間の対立をなくすのか?

マーケティングと営業の間に生じやすい「溝」は、SLAによって解消することが可能です。SLAは、両部門が「質の高いリードとは何か」「どのタイミングで営業に引き渡すのか」といった基準を明文化し、共通認識を持つための取り決めです。これにより、感覚や属人的な判断による齟齬が減り、部門間の信頼関係が築かれやすくなります。SLAを導入することで、リードの質やフォロー体制についての責任範囲が明確になり、対立ではなく協力の関係を生み出せます。

「質の高いリード」の共通認識を作る、SLAで決めるべき必須項目

SLAを策定する際には、以下のような項目を必ず盛り込むことが重要です。

- 「質の高いリード」の定義(例:役職、業種、企業規模、課題感など)

- リードの引き渡し基準(どの段階で営業に渡すか)

- 営業部門のフォロー期限や対応フロー

- リードのフィードバック方法と頻度

これらを明確にすることで、部門間の認識のズレを最小限に抑え、PDCAを回しやすい体制が整います。

感覚的な判断をなくす「リードスコアリング」の設計方法

スコアリングの基本原則:「属性」と「行動」で顧客を可視化する

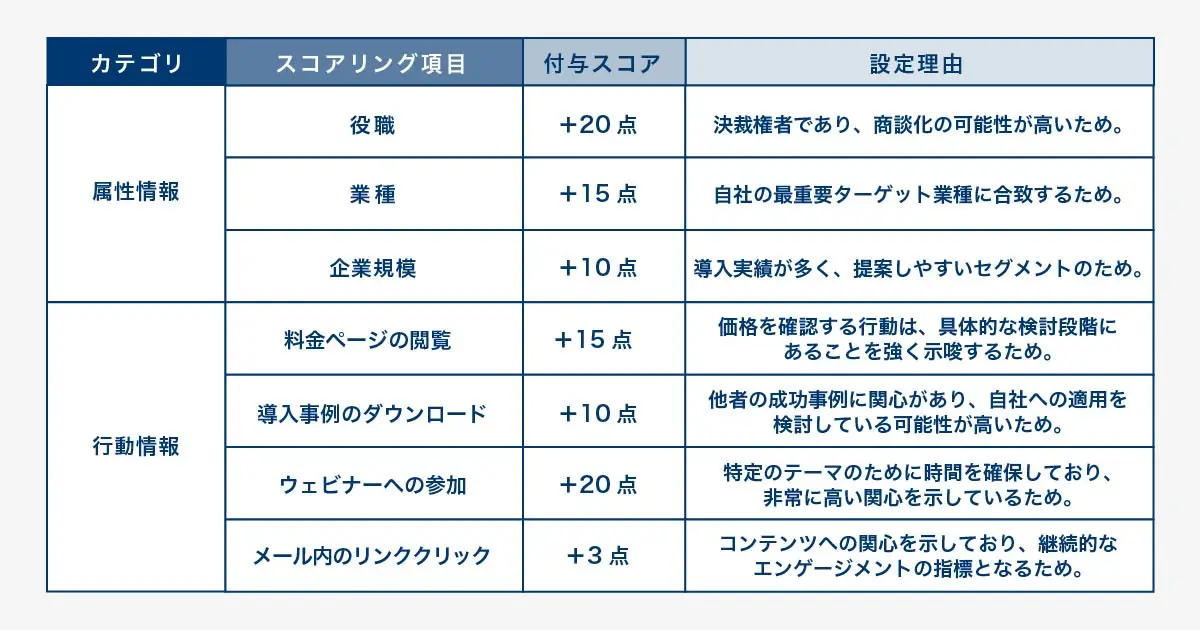

リードスコアリングは、リードごとに「どの程度受注確度が高いか」を数値で可視化する仕組みです。スコアリングの基本は、「属性情報(例:業種、役職、企業規模)」と「行動情報(例:資料請求、ウェビナー参加、メール開封)」の2軸で評価することです。これにより、単なる名刺リストではなく、受注に近いリードを客観的に見極められるようになります。スコアの高いリードから優先的に営業アプローチを行うことで、効率的な商談化が実現します。

実践的なスコアリング項目と点数設定の考え方

実際にスコアリングを設計する際は、自社にとって「価値の高い行動」や「ターゲットとする属性」を具体的な項目として洗い出し、それぞれに点数を割り当てます。例えば、経営層からの問い合わせや、複数回のウェビナー参加、サービス資料のダウンロードといった行動には高い点数を設定します。一方、情報収集のみの行動やターゲット外の属性には低い点数とすることで、リードの優先順位が明確になります。スコアリングは一度決めたら終わりではなく、営業現場からのフィードバックをもとに定期的に見直すことが成果につながるポイントです。

「宝の持ち腐れ」にしないためのMA(マーケティングオートメーション)活用の勘所

MA導入でよくある失敗パターンとその具体的な回避策

MAツールを導入しただけで満足してしまい、十分に活用できないケースは少なくありません。よくある失敗パターンとして、「運用体制が整っていない」「シナリオ設計が曖昧」「担当者の役割分担が不明確」などが挙げられます。これらを回避するためには、導入前に運用フローや責任者を明確にし、施策ごとに具体的な目標やシナリオを設計することが重要です。また、ツールの機能を過信せず、現場の声を反映しながら運用を改善していく姿勢が求められます。

ツール導入の前に必ず設計すべき3つのこと

MAツール導入前に必ず検討すべきポイントは、

- 顧客の購買プロセスに合わせたシナリオ設計

- リード情報の管理ルールとデータ連携体制

- 部門間で共有するKPIや評価基準

この3つです。これらを明確にした上で導入を進めることで、ツールが「宝の持ち腐れ」にならず、売上に直結する運用体制を構築できます。MAツールはあくまで手段であり、仕組みと運用設計が伴ってこそ、その価値を最大限に発揮できるのです。

【実践編②】仕組みを動かす具体的なアクションプラン

【シナリオテンプレート】見込み顧客の行動を起点にしたリードナーチャリング

リードナーチャリングを成功させるためには、見込み顧客の「行動」を起点にしたコミュニケーション設計が不可欠です。単に情報を一斉配信するのではなく、顧客の興味関心や検討フェーズに合わせて、最適なタイミングとチャネルでアプローチすることで、信頼関係を深め、商談に繋げる確率が高まります。ここでは、実際の現場ですぐに活用できるシナリオテンプレートを紹介します。

ホワイトペーパーをダウンロードした顧客へのフォローアップシナリオ

ホワイトペーパーのダウンロードは、顧客が課題を認識し、情報収集を積極的に始めているサインです。この段階のリードに対しては、以下のような流れでフォローアップを行うと効果的です。

1日目:ダウンロードのお礼と、資料の要点をまとめたメールを送信

3日目:資料に関連する事例や、よくある課題解決策を紹介するコンテンツを案内

7日目:個別相談やデモの案内、もしくは「他に困っていることはありませんか?」というヒアリングメールを送る

このように、段階的に情報提供と接点を増やすことで、顧客の課題感や興味の深度を把握しやすくなります。反応があったリードは、優先的に営業部門へ引き渡すことで、商談化の確度も高まります。

ウェビナー参加後の熱量を商談に繋げるフォローアップシナリオ

ウェビナーは、見込み顧客と直接接点を持てる貴重な機会です。参加直後は情報への関心が高まっているため、スピーディなフォローが重要です。

当日:参加のお礼と、ウェビナー資料やアーカイブ動画の案内メールを送信

2日以内:ウェビナー内で出た質問や、参加者の関心が高かったテーマに関連する追加情報を提供

1週間以内:個別ヒアリングや無料相談の案内を送り、具体的な課題やニーズを深掘りする

ウェビナー参加者の中でも、積極的に質問をしたり、アンケートで高い関心を示したリードは、スコアリングで優先度を上げて営業部門と連携しましょう。

成果を正しく評価し、次の一手を決めるためのKPI管理

リードジェネレーションやナーチャリング施策の成果を最大化するには、客観的なKPI管理が欠かせません。感覚や過去の経験だけに頼らず、数字で現状を把握し、改善サイクルを回すことで、施策の精度と再現性が高まります。

ファネルの各段階で追うべき重要指標とは?

マーケティングファネルの各段階ごとに、追うべきKPIは異なります。例えば、

- リードジェネレーション段階:新規リード獲得数、資料請求数、ウェビナー申込数

- ナーチャリング段階:メール開封率、コンテンツ閲覧数、ウェビナー参加率

- クオリフィケーション段階:スコアリング上位リード数、営業への引き渡し件数

- 商談化以降:有効商談件数、受注率

このように、プロセスごとに指標を設定し、ボトルネックや改善ポイントを明確にすることが、安定した成果創出につながります。

経営層にも伝わる「マーケティングROI」の示し方

マーケティング活動の価値を社内で正しく理解してもらうためには、ROI(費用対効果)の可視化が不可欠です。単にリード数や商談数だけでなく、「どの施策がどれだけ売上に貢献したか」を数値で示すことが重要です。

例えば、「リード獲得にかかったコスト」「ナーチャリング経由で受注した案件の売上」「施策ごとの商談化率」などを定量的にまとめ、経営層にも一目で伝わるグラフや資料を用意しましょう。これにより、マーケティング部門の活動が事業成長にどう寄与しているかを明確に説明でき、次の予算獲得や施策提案にも説得力が生まれます。

成功事例から学ぶ、リード管理の最適化

【製造業の事例】属人化した営業体制から脱却し、新規問い合わせ数を3.5倍にした仕組みとは

ある製造業の中堅企業では、従来は営業担当者ごとにリード管理がバラバラで、情報共有も十分ではありませんでした。そこで、SLAの導入とリードスコアリングの仕組み化を進めた結果、マーケティング部門と営業部門が共通の基準でリードを評価できるようになりました。さらに、MAツールを活用してナーチャリングを自動化したことで、見込み顧客の温度感に合わせたアプローチが可能となり、新規問い合わせ数は従来比3.5倍に増加。属人的な営業スタイルから脱却し、再現性のあるリード管理体制を実現しています。

【SaaS業界の事例】営業効率を最大化し、有効商談件数を258%増加させたナーチャリング戦略

SaaS業界のある企業では、リードジェネレーション後、すぐに営業アプローチをかけるのではなく、段階的なナーチャリングシナリオを設計しました。リードの行動履歴や属性に応じて、パーソナライズしたメールやコンテンツを配信し、興味関心が高まったタイミングで営業に引き渡す仕組みを構築。その結果、有効商談件数は導入前と比べて258%増加し、営業部門のリソースを最適化しながら高い受注率を実現しました。データに基づくナーチャリングと部門連携が、営業効率の飛躍的な向上につながっています。

まとめ:場当たり的な施策を卒業し、戦略的なマーケティング担当者へ

リードジェネレーションとリードナーチャリングは、それぞれ独立した活動ではなく、一連の流れとして設計・運用することで、初めて売上に直結する「仕組み」として機能します。見込み顧客の行動や検討フェーズに合わせてシナリオを設計し、KPIで成果を可視化しながら、部門を超えた連携体制を築くことが成功のポイントです。明日からできる小さな改善の積み重ねが、やがて大きな成果につながります。

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

CONTACT