BtoBマーケティングプロセスとは?戦略設計から売上貢献までを仕組み化する8ステップ

BtoBマーケティングのご相談はSells upへ

Sells upはデータに裏打ちされたマーケティング活動を通じて売上成長を実現するBtoBマーケティング専門のエージェンシーです。 まずはお気軽にご連絡ください。

BtoBマーケティング、「点の施策」で終わっていませんか?

多くの企業が陥る課題:活動が分断され、成果が見えない

BtoBマーケティングに取り組む多くの企業で、「施策は実行しているが、成果が繋がらない」という課題が聞かれます。Web広告でリードは獲得できている。展示会で名刺も集まっている。しかし、それらがどう商談になり、最終的にいくらの売上になったのかが見えない。

個々の活動が分断され、全体像が描けていないため、マーケティング活動が「点」で終わってしまっているのです。現場からは「営業に渡すリードの質が低いと言われる」「部門間の連携がうまくいかない」といった声が上がり、経営層からは「マーケティング投資の費用対効果が不明瞭だ」と指摘される。これは、多くのマーケティング責任者が直面する共通の悩みです。

なぜ今、マーケティングプロセスの全体像を理解する必要があるのか

市場が成熟し、顧客の情報収集行動がデジタル化した現代において、単発の施策や担当者の感覚に頼ったマーケティングでは、継続的な成果を生み出すことは困難です。特にSaaSのようなサブスクリプション型のビジネスモデルでは、新規顧客の獲得から受注後の利用継続、そして顧客価値の最大化までを一貫した「仕組み」として設計し、運用することが事業成長の生命線となります。

再現性のある成長を実現するためには、マーケティング活動を体系的なプロセスとして捉え、各ステップをデータに基づいて管理・改善していく視点が不可欠です。

BtoBマーケティングとは?

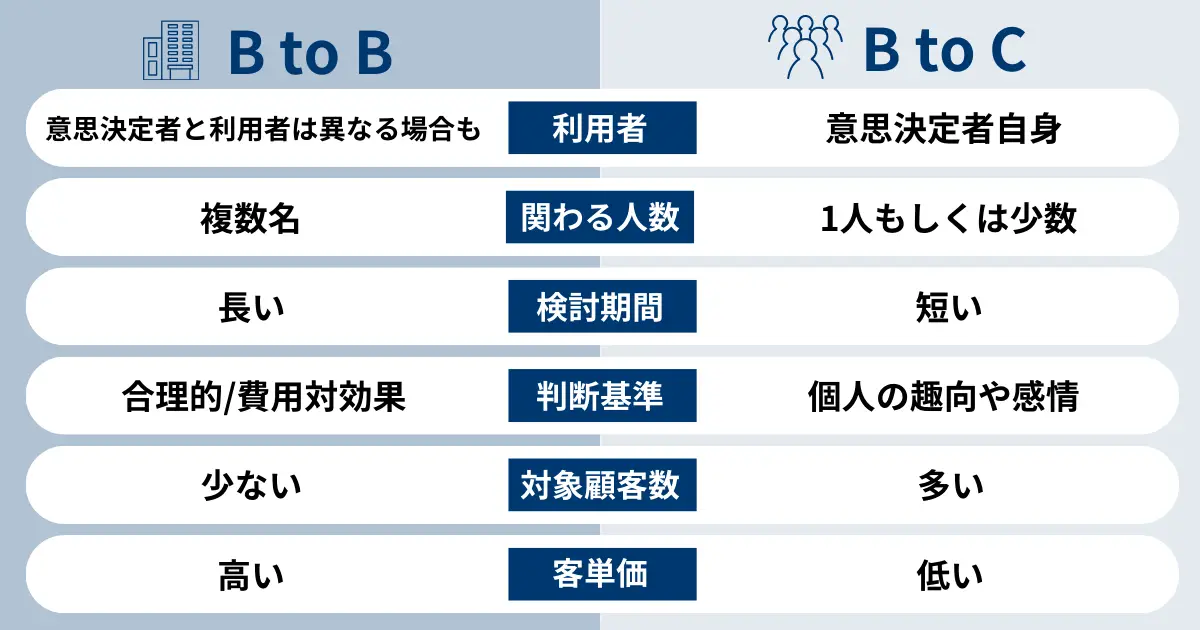

BtoB(Business to Business)マーケティングとは、企業間の商取引に特化したマーケティング活動を指す概念です。対して、一般消費者を対象にしたビジネスモデルが「BtoC(Business to Consumer)」です。

従来のBtoBマーケティングでは、テレアポや訪問営業、ダイレクトメールといったアナログな手段が主流でした。近年、BtoBにおいても意思決定者の情報収集の仕方が変わり、WebサイトやSNS、Web広告などのデジタルチャネルを活用したマーケティング活動の重要性が高まっています。

そのほかにも、グローバル市場の拡大、顧客関係管理の重要性に対する認識向上、市場競争の激化が背景にあり、今後、オンラインを活用したBtoBマーケティングの需要はさらに増えると予想されています。

BtoBマーケティングプロセスの全体像:売上創出を仕組み化する8つのステップ

BtoBマーケティングで成果を出すには、施策を単に並べるのではなく、事業成長に貢献する「循環型のプロセス」として全体を設計する必要があります。

ありがちな直線モデルの限界点

従来、「リード獲得→育成→商談化」といった直線的なモデル(ファネル)で語られることが多くありました。しかし、このモデルでは、受注後の顧客がどうなったのか、なぜ失注したのかという重要なデータがプロセスに還元されにくいという欠点があります。これでは、同じ失敗を繰り返したり、既存顧客からの成長機会を逃したりする原因になりかねません。

Sells upが提唱する、事業成長を持続させる循環型プロセス

Sells upでは、戦略設計から顧客の成功体験、そして事業拡大までを一気通貫で捉え、各ステップで得られたデータを次の活動にフィードバックする循環型のプロセスを提唱しています。これにより、施策の改善サイクルが高速化し、全部門が連携して顧客生涯価値(LTV)の最大化を目指すことが可能になります。

本記事では、この循環型プロセスを以下の8つのStepで具体的に解説します。

戦略設計:全ての活動の土台を築く

リードジェネレーション:見込み客との最初の接点を創る

リードナーチャリング:見込み客との関係を深め、育てる

リードクオリフィケーション:営業へ渡すべき見込み客を選別する

営業連携:マーケティングと営業が一体となる仕組み作り

商談・受注:マーケティング活動を結実させる

オンボーディングとカスタマーサクセス:顧客の成功体験を創出する

顧客維持と拡大:LTVを最大化する

Step.1. 戦略設計:全ての活動の土台を築く

誰に、何を、どう届けるかを定義する

BtoBマーケティングの成否は、実行前の戦略設計で9割決まると言っても過言ではありません。優れた施策も、土台となる戦略が曖昧では再現性のある成果には結びつきません。「誰に」「何を」「どう届けるか」をデータに基づいて明確に定義することが、最初のステップです。

理想の顧客像(ICP)とペルソナの策定

まず、自社が最も価値を提供できるのはどのような企業かを定義する「理想の顧客像(ICP:Ideal Customer Profile)」を定めます。企業の業種、規模、抱えている課題など、過去の受注実績や顧客データを分析して設定します。 次に、その企業内で意思決定に関わる人物像(ペルソナ)を具体化します。担当者の役職、業務内容、情報収集の方法、課題などを解像度高く描くことで、心に響くメッセージやコンテンツの方向性が定まります。

市場と競合の分析

自社が戦う市場の環境や競合の動向を客観的に把握することも、戦略の精度を高める上で欠かせません。3C分析やSWOT分析といったフレームワークを活用し、市場の機会や脅威、競合の強み・弱みを分析することで、自社が取るべき独自のポジション(立ち位置)を明確にします。

【Sells upの視点】戦略なき実行は、目隠しして進むのと同じ

実務現場では「とりあえず広告を出す」「展示会に出展する」といった施策先行の動きが散見されますが、これは成果の再現性を著しく損ないます。私たちは、戦略段階でのデータ分析と意思決定を最優先します。顧客データ、商談履歴、Webアクセスログなどを分析し、客観的な事実に基づいて顧客・競合・自社を理解する。この土台があって初めて、各施策のKPI設計や優先順位付けが論理的に行え、マーケティング活動全体が最適化されるのです。

Step.2. リードジェネレーション:見込み客との最初の接点を創る

戦略が固まったら、次に見込み客との最初の接点となるリードジェネレーション(見込み客獲得)を行います。ここで重要なのは、単なる数を追うのではなく、後工程の商談化に繋がる「質の高いリード」をいかに効率的に創出するかです。

主なリードジェネレーションの手法

手法はオンライン・オフライン多岐にわたりますが、代表的なものは以下の通りです 。

コンテンツマーケティングとSEO

見込み客が抱える課題の解決策となるような、価値ある情報(ブログ記事、調査レポートなど)をオウンドメディアで発信します。SEO(検索エンジン最適化)を適切に行うことで、課題解決の意欲が高い見込み客を継続的に集めることができます。

Web広告

リスティング広告やSNS広告などを活用し、特定の属性や課題を持つ層に直接アプローチします。ターゲットを絞り込み、費用対効果を計測しながら運用できる点がメリットです。

ウェビナー・展示会

ウェビナー(オンラインセミナー)や展示会は、見込み客と直接コミュニケーションを取り、一度に多くのリード情報を獲得できる有効な手法です 。製品デモや質疑応答を通じて、深い関係構築のきっかけになります

【Sells upの視点】獲得数だけでなく「質」を初期段階から意識するデータ設計のポイント

リード獲得施策のKPIを「獲得数」や「獲得単価(CPA)」だけで評価すると、後工程での商談化率が低迷し、結果的に非効率になるケースが頻発します。私たちは、初期段階から「質」を可視化するデータ設計を重視します。どのチャネルから獲得したリードが、最終的に受注に繋がりやすいのか。流入経路別の商談化率や受注率をトラッキング・分析することで、本当に価値のあるチャネルに投資を集中させ、マーケティングROIを最大化します。

Step.3. リードナーチャリング:見込み客との関係を深め、育てる

BtoBでは、情報を得てからすぐに購買を決断する顧客は稀です。多くは中長期的な検討期間を経るため、獲得したリードとの関係を継続し、購買意欲を高めていく「リードナーチャリング(見込み客育成)」のプロセスが非常に重要になります。

なぜリードナーチャリングが重要なのか

検討期間が長いBtoBにおいて、適切なタイミングで有益な情報を提供し続けることで、顧客の課題解決を支援し、自社を「信頼できる相談相手」として第一に想起してもらうことが可能になります。丁寧なナーチャリングは、商談化率の向上だけでなく、失注リスクの低減にも直結します。

関係構築を自動化する主な手法

メールマーケティングのシナリオ設計

MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用し、見込み客の属性や行動(サイト閲覧、資料ダウンロードなど)に応じて、パーソナライズされたメールを自動で配信します。検討段階に合わせた適切な情報提供で、効率的に関係を深めます。

役立つ資料(ホワイトペーパー)の提供

見込み客の課題解決に役立つノウハウや事例をまとめた資料(ホワイトペーパー)を提供します。これにより、企業としての専門性を示し、信頼を獲得します。どの資料をダウンロードしたかというデータは、顧客の関心事を把握する上でも重要です。

【Sells upの視点】MAは魔法の杖ではない。導入前の定義とデータに基づいたシナリオ設計が成功の分かれ道

MAツールを導入するだけで成果が上がるわけではありません。その効果を最大化するには、データに基づいたシナリオ設計が不可欠です。私たちは、過去の受注顧客の行動データを統計的に分析し、「受注に至る優良顧客は、どのようなコンテンツに、どのような順で接触したか」という成功パターンを明らかにします。この分析結果に基づいてシナリオを設計し、A/Bテストを繰り返して改善することで、MAを単なる自動化ツールから「売上を生み出す仕組み」へと昇華させます。

Step.4. リードクオリフィケーション:営業へ渡すべき見込み客を選別する

育成したリードの中から、今まさに購買意欲が高まっている「ホットリード」を選別し、営業部門へ引き渡すプロセスが「リードクオリフィケーション」です 。この選別の精度が、営業部門の生産性を大きく左右します。

営業の生産性を最大化する選別のプロセス

全てのリードを営業に渡していては、営業担当者はまだ検討段階にない顧客への対応に追われ、疲弊してしまいます。マーケティング部門が客観的な基準でリードを選別し、「今、アプローチすべき顧客」だけを渡すことで、営業は質の高い商談に集中でき、組織全体の生産性が向上します。

スコアリング設計の基本的な考え方

代表的な手法が「スコアリング」です。見込み客の属性(役職、企業規模など)や行動(料金ページの閲覧、特定資料のダウンロードなど)に点数を付け、合計スコアが一定の基準を超えたリードをホットリードと判断します 。この点数設計は、過去の受注データに基づいて「どのような属性・行動が受注に繋がりやすいか」を分析し、最適化することがポイントです。

【Sells upの視点】感覚的なスコア付けはやめましょう。統計分析で見つける「受注につながる行動」を可視化

スコアリング運用でよくある失敗が、「重要そうだ」という感覚で点数を設定してしまうことです。これでは営業部門の納得感を得られません。私たちは、実際の受注データと行動ログを統計的に分析(ロジスティック回帰分析など)し、「受注確率を有意に高める行動」を定量的に特定します。データという客観的な根拠に基づいてスコアを設計することで、営業部門も信頼してフォローできる、質の高いクオリフィケーションが実現します。

Step.5. 営業連携:マーケティングと営業が一体となる仕組み作り

BtoBマーケティングプロセスにおいて、最も重要かつ難しいのが、マーケティングと営業の連携です。ここでの認識のズレが、部門間の対立や機会損失の最大の原因となります。

プロセス最大の難所を乗り越えるための解決策

この難所を乗り越えるには、感情論ではなく、共通の定義とルールに基づいた仕組み作りが必要です。

MQLとSQLの明確な定義と合意形成

まず、「マーケティングが創出し、営業に渡すべきリード(MQL:Marketing Qualified Lead)」と、「営業が受け取り、商談化を進めるべきリード(SQL:Sales Qualified Lead)」の基準を、両部門が合同で明確に定義し、合意します。この共通言語を持つことが、連携の最初のステップです。

部門間の連携ルール(SLA)を策定する

次に、MQLを渡してから何営業日以内に営業がコンタクトするのか、どのようなフィードバックを返すのかといった具体的な運用ルールを「SLA(Service Level Agreement)」として明文化します。これにより、対応の漏れや遅れ、属人化を防ぎます。

【Sells upの視点】データは共通言語。客観的な事実が部門間の壁を超える原動力になる

部門間の対立は、多くの場合、主観や経験則の違いから生まれます。私たちは、この壁を壊す原動力が「データ」であると考えます。MQLからSQLへの転換率、チャネル別の受注率、失注理由の分析結果といった客観的なデータを共有し、それに基づいて議論する。データという共通言語を持つことで、建設的な対話が生まれ、両部門が同じ目標に向かって進むための信頼関係が醸成されます。

Step.6. 商談・受注:マーケティング活動を結実させる

営業活動を後押しするマーケティングの役割

選別されたリードは営業部門へ引き渡され、商談を通じて受注を目指します。このフェーズは営業が主役ですが、マーケティングの役割も続きます。MAツールで蓄積した顧客の行動履歴や関心事を営業に共有することで、より顧客に寄り添った提案が可能になります。また、商談の場で活用できる導入事例集や競合比較資料といった「営業コンテンツ」の提供も、受注確度を高める上で非常に有効です。

失注理由の分析とプロセスへのフィードバック

残念ながら失注となった案件こそ、プロセスの改善に繋がる貴重なデータです。営業から失注理由(価格、機能、タイミングなど)を必ずヒアリングし、定量的に分析します。その結果を、ターゲット顧客の再定義(Step.1)やナーチャリングのコンテンツ改善(Step.3)、スコアリングの調整(Step.4)にフィードバックすることで、プロセス全体の精度が向上します。

Step.7. オンボーディングとカスタマーサクセス:顧客の成功体験を創出する

受注はゴールではなく、新たなスタート

特にSaaSビジネスにおいて、受注はゴールではありません。顧客が製品を導入し、期待した成果を実感できなければ、すぐに解約に至ってしまいます。顧客がスムーズに製品を使いこなし、早期に成功体験を得られるよう支援する「オンボーディング」は、長期的な関係を築く上で極めて重要なプロセスです。

顧客の定着率を高めるための初期支援

カスタマーサクセス部門と連携し、導入後のトレーニングや定期的なフォローアップを実施します。顧客の利用状況をデータで把握し、活用が進んでいない顧客には積極的に働きかけるなど、能動的な支援体制を構築することが、顧客の定着率(リテンションレート)を高めるポイントです。

Step.8. 顧客維持と拡大:LTV(顧客生涯価値)を最大化する

安定した事業成長のためには、新規顧客の獲得と同時に、既存顧客からの売上を最大化していく視点が不可欠です。

既存顧客へのアップセル・クロスセルの機会創出

顧客の利用状況や事業の変化を捉え、より上位のプランへのアップグレード(アップセル)や、関連製品の追加導入(クロスセル)を提案します。顧客の成功を支援し続ける中で、新たなニーズを察知し、最適なタイミングで提案できる関係性を築くことが重要です。

成功事例の創出と新たなリードジェネレーションへの活用

顧客の成功は、最高のマーケティングコンテンツです。導入後の成果を導入事例としてコンテンツ化させてもらうことで、新たな見込み客に対する何よりの信頼の証となります。満足した顧客からの紹介(リファラル)も、質の高いリードを獲得する有効な手段です 。このように、顧客の成功が次のマーケティング活動の原動力となり、成長のサイクルが生まれます。

【Sells upの視点】満足した顧客こそが、強力なマーケティングチャネル

Sells upでは、マーケティングプロセスが生み出す最終的な価値は「顧客の成功」にあると考えています。そして、成功し、満足した顧客の声こそが、次の顧客を呼び込む最も説得力のあるメッセージとなります。データに基づいて顧客を深く理解し、一貫した価値提供を通じて顧客の成功を支援し続けること。これこそが、持続的な事業成長を実現する唯一の道です。

BtoBマーケティングで戦略立案をする際のポイント

BtoBマーケティング戦略を立案する場合には、以下の5つのポイントを意識することが重要です。

顧客の困りごとを洗い出す

施策から入らない

部門間の連携を強める

データを整備し、共有する

マーケティングツールを最大限に活用する

顧客の困りごとを洗い出す

BtoBマーケティングにおける重要課題のひとつは、見込み客の潜在的な需要の発掘です。そのためには、見込み客が抱える課題や悩み、望んでいる状態を理解し、それに対して自社の製品がどのように貢献できるのかを深く掘り下げる必要があります。

特に重要なことは、解決できた姿を訴求することです。競合他社が提供できないメリットを示すことで、自社の優位性をアピールできます。短期間で実現できる施策ではないため、継続的なコミュニケーションを通じて顧客理解を深め、過去の取引事例から共通項を分析し、個別化されたアプローチを探る必要があります。

施策から入らない

マーケティング活動では「何をするのか」よりも「なぜ、それをするのか」という目的を持つことが重要です。BtoB企業の顧客は、娯楽や好奇心にもとづく情緒的な判断基準ではなく、課題の解決や売上の増大など合理的な理由で成約に至ることが一般的です。

たとえば、展示会で大規模なデモンストレーションを行ったり、強烈な印象を与えるパフォーマンスを実行したりしても、見込み客の需要に合致していなければ、商談化につながることはありません。見込み客の潜在的な需要を発掘し、ニーズを満たすためには必要な施策を見極めましょう。

部門間の連携を強める

BtoBマーケティングで成果を出すには、部門横断的な情報共有と業務連携が不可欠です。BtoCマーケティングが不特定多数の見込み客にアプローチを行うのに対し、BtoBマーケティングでは特定の見込み客にパーソナライズされた具体的なアプローチが求められます。

そのため、マーケティング部門と営業部門が顧客情報や営業フローの進捗を共有し、状況に応じて戦略やアクションを修正する必要があります。こうした連携体制を整えるためには、後述するSFAやCRMといったツールの活用が有効です。

データを整備し、共有する

部門横断的な情報共有の仕組みを構築するために、データマネジメントの体制を整えます。たとえば、商談履歴や取引履歴などのトランザクションデータ、または見込み客の顧客マスタデータに重複や不整合が生じている場合、データの整合性が損なわれ、需要分析や購買行動分析に影響を与えます。

そのため、マーケティング活動や営業活動を通して収集・蓄積されたデータを統合的に管理する仕組みやツールが必要です。定量的なデータ分析にもとづいて戦略の改善や予算配分の見直しを行うことで、マーケティング戦略の投資収益率(ROI)の向上が期待できます。

マーケティングツールを最大限活用する

BtoBマーケティングの成果を最大化するためには、コア業務に人的資源を集中する必要があります。マーケティングオートメーション(MA)を活用して定型メールの送付などのノンコア業務を効率化できれば、需要分析やリードナーチャリングなどのコア業務に人的資源を投入できるようになります。

MA、SFA、CRMなどは、データを起点とするロジカルな意思決定をサポートし、戦略の立案や施策の策定といった業務の効率化に役立ちます。人的資源の効率的運用を目的とするのであれば、コンサルタントによる戦略支援や定型業務のアウトソーシングなどの選択肢も検討するべきです。

BtoBマーケティングに使われるツール一覧

マーケティング活動を効率的に推進するためには、戦略的にツールを活用することが欠かせません。BtoBマーケティングに必要なツールとして挙げられるのが、以下の4つです。

MAツール

SFA・CRM

アナリティクス

BIツール

マーケティングオートメーション(MA)ツール

マーケティングオートメーション(MA: Marketing Automation)ツールは、マーケティング活動の効率化・自動化に特化したツールです。見込み客や顧客の情報管理、リードスコアリングによる見込み客の購買意欲の数値化、ステップメールやセグメントメールの配信、施策の成果や見込み客の行動分析のレポート作成といった機能が搭載されており、マーケティング活動における工数を削減できます。

後述するSFAやCRMとの親和性に優れ、マーケティング活動に関する部門横断的な情報共有や業務連携を可能にします。

SFA・CRM

SFA(Sales Force Automation)は、営業活動における一連の業務フローを支援するツールです。案件管理、商談管理、活動管理、日報管理など、営業活動に関わる情報を一元管理できます。

CRM(Customer Relationship Management)は、顧客関係の統合的な管理に特化したツールです。顧客の詳細なプロファイル管理、顧客分析、マーケティング支援、プロモーション管理といった機能を備えています。SFAは営業活動のタスク管理や進捗管理を得意とし、CRMは顧客情報の統合管理やアフターサポートといった領域に特化しています。

アナリティクス

アナリティクスは「Google Analytics」や「Google Search Console」のような解析ソリューションを指します。たとえばGoogle Analyticsでは、Webサイトへの流入経路や自然検索流入数、ユーザーの滞在率や直帰率、スクロール深度、コンバージョン率などを分析できます。ユーザーの行動データを分析して、Webサイトの改善を図るだけでなく、キャンペーンの成果を可視化することが可能です。

BIツール

BI(Business Intelligence)ツールは、データの可視化に特化したツールです。DWH(データウェアハウス)に格納された構造化データをグラフやチャートに変換して、文字と数値の羅列でしかないデータを視覚的に分析できます。代表的な製品として、直感的な操作や多彩なビジュアル表現に優れ、複雑なデータセットの可視化を支援する「Tableau」が挙げられます。また、Microsoft製品との親和性に優れる「Microsoft Power BI」や、初心者でも扱いやすい「Looker Studio」も人気があります。

BtoBマーケティングのリード獲得に使われる手法6選

BtoBマーケティングの重要な課題は、受注確度の高い見込み客を発掘することです。見込み客の獲得に用いられる代表的な手法として、以下の6つがあります。

【オフライン】

展示会

テレアポ

【オンライン】

Webセミナー

ホワイトペーパー

コンテンツマーケティング

Web広告

【オフライン】展示会

展示会で製品のデモンストレーションやプレゼンテーションを行い、見込み客に直接アピールする手法です。展示会に出展することで、訪問者との交流が生まれ、名刺や連絡先の交換を通じてリードの獲得につなげられます。ただし、受注確度の低い見込み客が含まれていることもあるため、注意が必要です。

【オフライン】テレアポ

電話営業で潜在顧客や見込み客にアプローチする手法です。アポイントメントの獲得率は決して高くありませんが、スタッフのスキル次第では、思わぬ見込み客を獲得できる可能性があります。ユーザーの反応を即座に得られるため、Web集客よりも短期間で成果を出せます。

また、Web広告やコンテンツマーケティングでは能動的に製品に関連した情報を探している企業しか集客できない一方、テレアポはプッシュでまだ明確に課題意識を持っておらず情報収集をしていない企業のリードを獲得できるのもメリットの一つです。

【オンライン】Webセミナー

Webセミナーはオンライン上のチャネルでリードを獲得する代表的な手法のひとつです。Webセミナーを開催して製品やサービスの情報を提供するとともに、見込み客が抱えている悩みや課題を引き出すことができれば、課題に対する具体的な解決策やソリューションを提案できる可能性が高まります。

【オンライン】ホワイトペーパー

見込み客にとって有益な資料をWebサイト上で配布し、ダウンロードと引き換えに企業名や連絡先などの顧客情報を獲得する手法です。興味の段階が浅い企業で製品資料請求や問い合わせによる商談設定を躊躇する場合でも、お役立ち資料であればダウンロードされることがあります。このように購買意欲の低い企業も含めて広くリードを獲得できるというメリットがあります。

ユーザーの悩みに深く刺さる高品質な資料を作成できれば長期的にリードを獲得できます。一度作れば長期間使用できるため、コストパフォーマンスに優れる施策です。

【オンライン】コンテンツマーケティング

オンラインチャネルを活用して、顧客の課題解決や悩みの解消につながる有益なコンテンツを提供して、信頼関係の構築や購買意欲の醸成につなげる手法です。検索エンジンの上位表示やSNSのフォロワー獲得には相応の工数を要するものの、見込み客の行動分析やリードナーチャリングを効率的に推進できます。

成果が出るまでに時間がかかるというデメリットがある一方で、一度制作したコンテンツは継続的に成果を出し続けるため、長期で見ると他の施策と比べてROIが良くなるメリットがあります。

【オンライン】Web広告

Web広告はオンライン媒体に出稿される広告の総称です。クリック数やインプレッション数の計測が容易、ターゲティングがしやすいという利点があります。代表的なWeb広告としては、Webサイトに表示されるディスプレイ広告や、検索キーワードに連動して表示されるリスティング広告などがあります。

これらの手法はあくまでも一例であり、自社のビジネスモデルや競合他社との関係性によって適した施策は異なります。重要なのは、多様なチャネルを活用して顧客接点を創出し、継続的なコミュニケーションを図りながら見込み客との信頼関係を構築することです。見込み客の課題や悩みを理解し、課題解決につながるソリューションを提案することが、マーケティング戦略の本質的な役割です。

まとめ:再現性のある成長のために、マーケティングプロセスを構築しよう

BtoBマーケティングは、単発の施策や感覚的な判断では成果を最大化できません。戦略設計からリード獲得・育成・選別、営業連携、商談・受注、カスタマーサクセス、LTV最大化まで、全体を仕組みとして設計し、各Stepで得られたデータを次のアクションにつなげていくことが重要です。

部門横断の情報共有やデータドリブンな改善、顧客視点に立った価値提供を徹底することで、再現性のある成長と売上貢献を実現できます。今こそ、断片的な施策から脱却し、全体最適を志向したBtoBマーケティングプロセスの構築に取り組みましょう。

BtoBマーケティングのご相談はSells upへ

Sells upはデータに裏打ちされたマーケティング活動を通じて売上成長を実現するBtoBマーケティング専門のエージェンシーです。 まずはお気軽にご連絡ください。

CONTACT