Account Engagementスコアリング完全ガイド|営業に信頼され、商談化率を倍増させる設計と運用術

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

そのスコア、本当に「見込み」を測れていますか?

BtoBマーケティングの現場で、Account Engagement(旧Pardot)を導入したものの、「スコアは高いのに一向に商談化しない」「営業チームからスコアへの信頼が得られない」といった悩みを抱えてはいないでしょうか。

せっかく導入したMAツールも、スコアリングが実態を反映していなければ、マーケティングと営業の溝は深まるばかりです。本記事では、「Account Engagementスコアリング」というキーワードで解決策を探しているあなたのために、明日から使える実践的かつ再現性の高いスコアリング設計・運用のノウハウを、BtoBマーケティングのプロの視点から徹底的に解説します。

営業からも経営層からも「これなら任せられる」と信頼される仕組みを、一緒に作り上げていきましょう。

「スコアは高いのに売れない」BtoBマーケティングの現場が抱える課題

「スコアが100を超えたリードを営業に渡しているのに、ほとんど反応がない」

「営業から“このスコア、本当に意味があるのでしょうか?”と疑問視されている」

——こうした声は、Account Engagementを導入している多くの企業で発生しています。

この問題の根源は、スコアリングの設計が「顧客の本当の購買意欲」を捉えきれていない、あるいは営業現場が求めるリード像とズレてしまっているという点にあります。感覚的な運用から脱却し、データに基づいた再現性のある仕組みを構築することが、今まさに求められています。

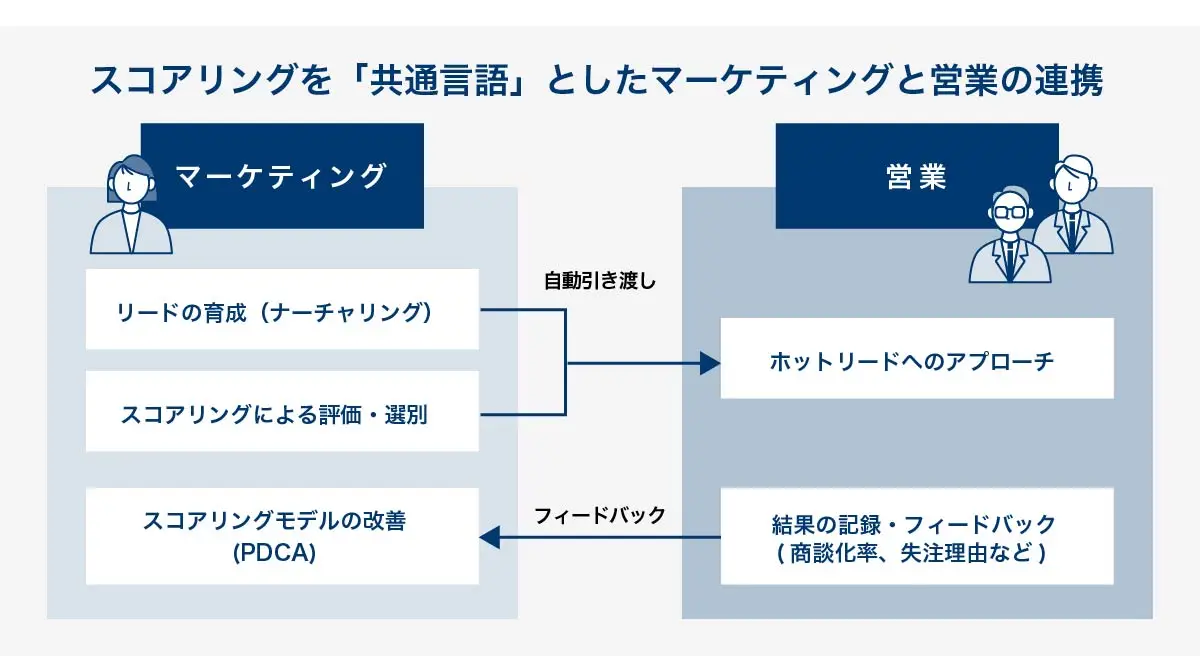

スコアリングは、マーケティングと営業の「共通言語」を作る活動

スコアリングは、単なる点数付けの機能ではありません。マーケティングと営業が「どのリードが有望か」を客観的な基準で判断するための“共通言語”を作るための重要な活動です。

この共通言語が正しく機能すれば、営業は迷いなく優先度の高いリードにアプローチでき、マーケティングはその成果を自信を持って語ることができます。逆に、スコアへの信頼が損なわれると、リードの引き渡しは形骸化し、部門間の連携も機能不全に陥ります。スコアリングの見直しは、組織全体の生産性を左右する重要な経営課題なのです。

Account Engagementスコアリングの基本知識を再整理する

スコアリングとは?見込み客の「関心度」を数値化する仕組み

Account Engagementのスコアリングとは、見込み客が自社の製品やサービスに対してどれだけ興味を持っているか、つまり「関心度」を、ウェブサイトの閲覧やメールのクリック、資料ダウンロードといった行動に基づいて数値化する仕組みです。

例えば、料金ページの閲覧やフォーム送信など、購買に近い行動には高いスコアを、一般的なブログ閲覧やメール開封といった情報収集段階の行動には低いスコアを割り当てます。これにより、営業が「今、アプローチすべきホットなリード」を客観的に見極めることが可能になります。

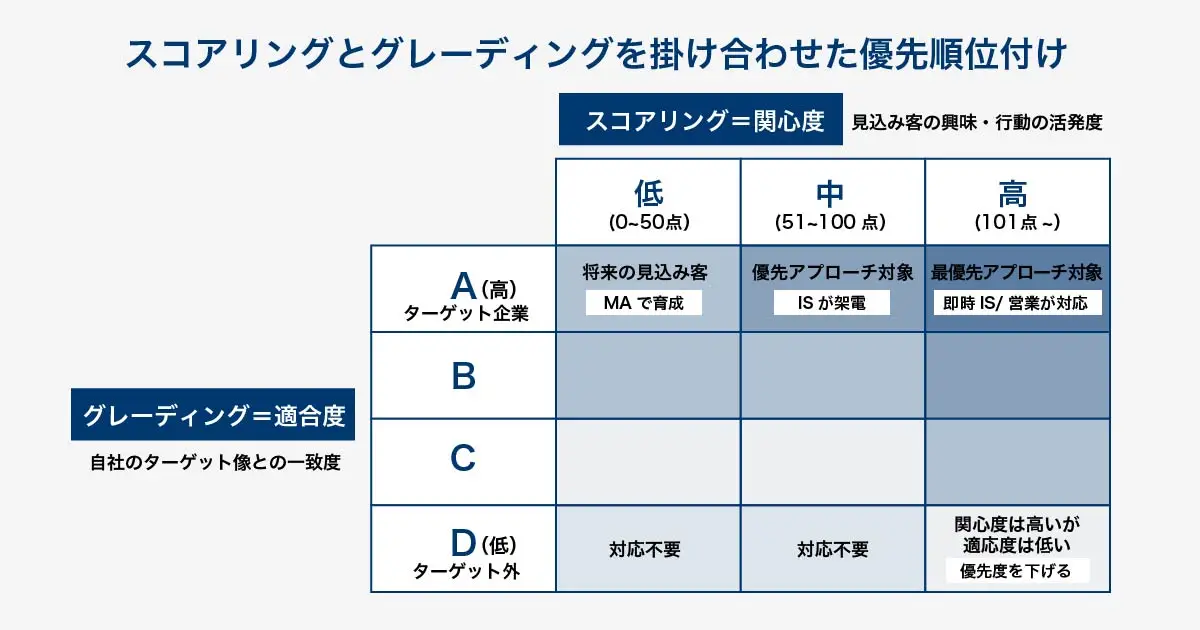

グレーディングとの違いは?「関心度」と「適合度」の2軸で評価する

スコアリングが「見込み客が、自社にどれだけ興味を持っているか」を示すのに対し、グレーディングは「自社が、その見込み客にどれだけ興味を持つべきか(適合度)」を評価する指標です。

担当者の役職、企業規模、業種といった属性情報をもとに、A〜Fなどのランクで評価します。スコア(関心度)とグレード(適合度)、この2つの軸でリードを評価することで、「自社のターゲットに合致し、かつ購買意欲も高い、最優先でアプローチすべきリード」を的確に抽出できるのです。

【Sells upの視点】:なぜデフォルト設定のままでは成果が出ないのか

Account Engagementにはデフォルトのスコアリング設定が用意されていますが、そのまま運用しても「本当に欲しいリード」を見抜くことはできません。なぜなら、デフォルトのルールはあくまで“汎用的な目安”であり、自社のビジネスモデルや営業プロセス、顧客の購買行動を反映していないからです。

例えば、資料ダウンロードと料金ページ閲覧のスコアが同じだったり、メールの開封だけでスコアが加算されていたりすると、営業の期待値と実態が乖離してしまいます。自社の“勝ちパターン”に合わせてスコアリングモデルを設計することが、成功への近道です。

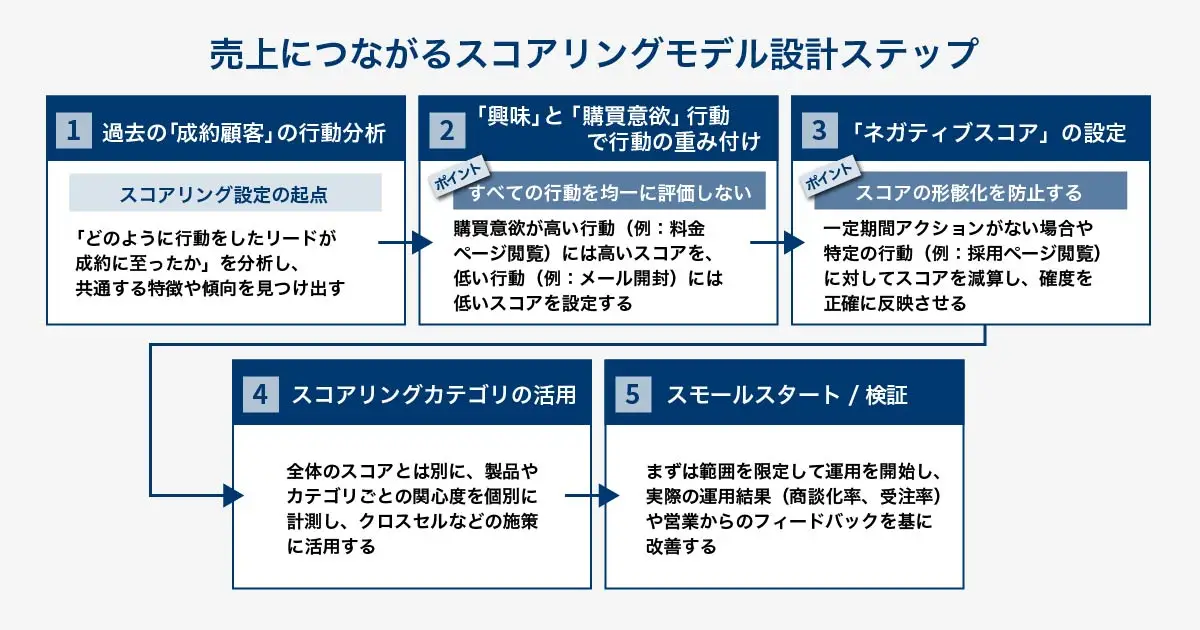

【設計編】売上に繋がるスコアリングモデルの作る5ステップ

Step.1:過去の「成約顧客」の行動分析から始める

売上に直結するスコアリングモデルを構築するための最初のステップは、憶測ではなく、事実に目を向けることです。「どんな行動をしたリードが実際に成約しているのか」をデータから明らかにします。

Salesforceのレポートを活用し、商談化に繋がった行動を洗い出す

まず、Salesforce上で過去の成約案件をリストアップし、それぞれのリードがAccount Engagement上でどのような行動履歴をたどったかを突き合わせます。例えば、成約顧客の多くが「料金ページを3回以上閲覧」「導入事例Aをダウンロード」「特定のウェビナーに参加」といった共通の行動パターン(ゴールデンルート)を持っていないか、時系列で分析します。

このデータ分析から、「商談化に直結する重要な行動」と「そうでない行動」の違いが客観的に見えてきます。これが、スコア配分の根拠となります。

営業担当者へのヒアリングで、データにはない「勝ち筋」を発見する

データ分析と並行して、必ずトップセールス担当者へのヒアリングを行いましょう。「どんな情報を持っているお客様だと商談がスムーズに進みますか?」「成約したお客様は、問い合わせ前にどんな特徴がありましたか?」といった質問を通じて、データだけでは見えない現場の“肌感覚”や定性的な情報を引き出します。

「導入事例ページを複数回見ているリードは本気度が高い」「特定の競合製品と比較検討しているケースが多い」など、現場ならではの“勝ち筋”をスコアリング設計に反映させることが、営業の納得感を醸成する上で不可欠です。

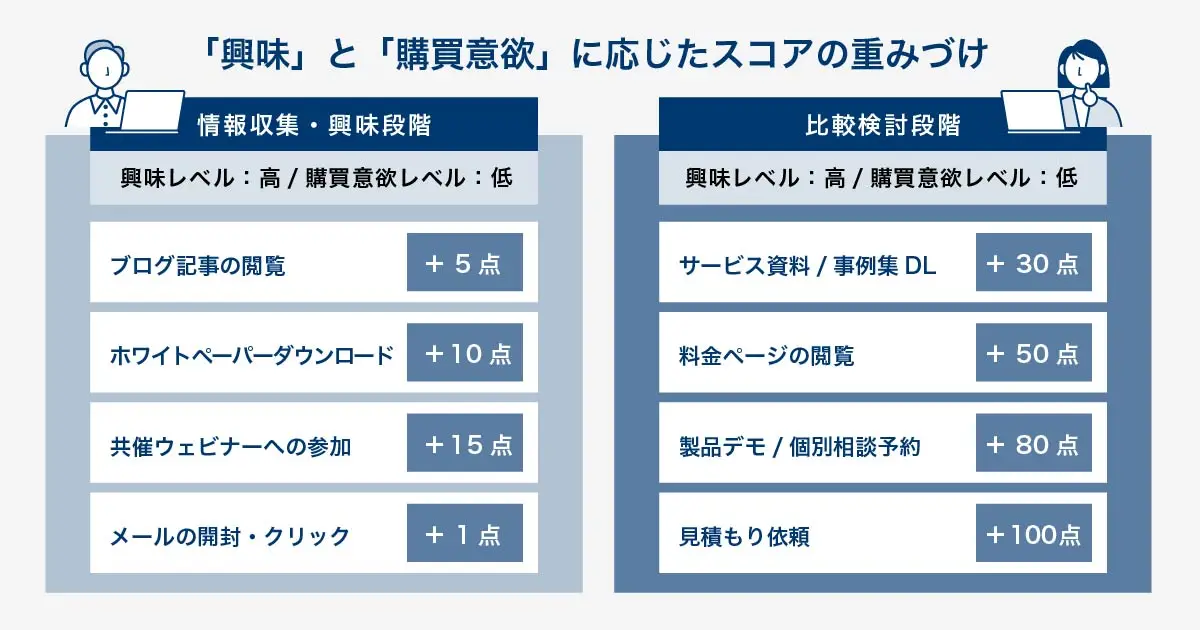

Step.2:「興味」と「購買意図」で行動の重み付けを変える

見込み客の行動すべてを同じ重みで評価すると、スコアはすぐに形骸化します。購買意欲の高さを示す「購買意図(Intent)」と、情報収集レベルの「興味(Interest)」を明確に区別し、スコアに大きな差をつけましょう。

購買意図が強い行動(高スコア):料金ページの閲覧、導入事例のダウンロード

「料金ページの閲覧」「お問い合わせフォームの送信」「導入事例のダウンロード」など、購買プロセスが後期段階にあることを示す行動には、+30〜+50点といった高めのスコアを設定します。これらは、営業が即座に動くべき重要なサインです。

興味関心レベルの行動(低スコア):ブログ記事の閲覧、メール開封

一方で、「ブログ記事の閲覧」「メールの開封」といった、まだ情報収集段階の行動には+1〜+5点程度の低いスコアに留めます。これらはリードを育成していく上での指標にはなりますが、営業が直接アプローチする決め手にはなりにくい行動です。

具体的な点数配分の設計例

行動のカテゴリ | 具体的なアクション | スコア配分例 |

|---|---|---|

高い購買意図 | お問い合わせフォーム送信 | +50点 |

導入事例ダウンロード | +40点 | |

料金ページ閲覧 | +30点 | |

中程度の意図 | 製品・サービス資料ダウンロード | +20点 |

ウェビナー参加 | +15点 | |

低い意図/興味 | ブログ記事閲覧 | +2点 |

| メール開封 | +1点 |

このように、行動の「熱量」に応じてスコア配分を調整することで、スコアの意味合いがより実態に近づきます。

Step.3:スコアの陳腐化を防ぐ「ネガティブスコアリング」を導入する

スコアは加点するだけでなく、減点の仕組みも必須です。関心が薄れたり、ターゲットから外れる行動が見られたりした場合には、スコアを減らす「ネガティブスコアリング」を必ず設定しましょう。

採用ページの閲覧や長期の無反応は減点対象に

例えば、「採用情報ページの閲覧」は営業対象外の可能性が高いため、-10点などの減点設定が有効です。また、一定期間(例:90日間)全くアクションがないリードについても、-20点のように自動で減点するルールを設けることで、古いリードがリストの上位に居座ることを防ぎます。

スコア減衰(Score Decay)で常に最新の関心度を維持する

時間の経過とともにスコアが自動的に減少していく「スコア減衰」も、スコアの鮮度を保つために有効な手法です。例えば、「30日間アクションがなければ-10点」といったルールを組み込むことで、常に“今、ホットなリード”だけを可視化できます。

Step.4:複数製品を扱うなら「スコアリングカテゴリ」で精度を上げる

複数の製品やサービスを提供している場合、総合スコアだけでは「どの製品に関心があるのか」が分かりません。そこで活用したいのが、製品やサービスごとにスコアを分けて管理できる「スコアリングカテゴリ」機能です。

製品・サービスごとに関心度を分離して測定するメリット

例えば、A製品のスコアは高いがB製品には関心がない、といったリードを正確に把握できるため、適切な担当者が的確な情報を持ってアプローチできます。営業の無駄なアプローチを減らし、顧客体験を向上させる上で非常に有効です。

フォルダとオートメーションルールを使った設定方法

スコアリングカテゴリを活用するには、まずAccount Engagement内で製品ごとにフォルダを作成し、関連するアセット(メール、フォーム、LPなど)を整理します。その上で、「A製品フォルダ内のアセットにエンゲージメントがあった場合、A製品のスコアリングカテゴリに+〇点する」といったオートメーションルールを設定します。

Step5:【Sells upの視点】:完璧なモデルはない。まずは小さく始めて検証する

スコアリングモデルに“絶対的な正解”は存在しません。最初から完璧で複雑なモデルを作ろうとすると、プロジェクトは頓挫しがちです。重要なのは、データとヒアリングに基づいた仮説を基に、まずはシンプルなモデルで運用を開始し、現場からのフィードバックを得ながら継続的に改善していくことです。

「このスコアで渡したリードは本当に商談化したか」「営業は納得感を持ってアプローチできたか」を定期的に検証し、スコア配分やルールを柔軟に調整していく姿勢が、成功への近道です。

【運用編】モデルを形骸化させない組織的な仕組みづくり

マーケティングと営業の合意形成が成功の9割を占める

どれだけ優れたスコアリングモデルを設計しても、それを運用する組織の仕組みがなければ成果には繋がりません。特に「マーケティングと営業の合意形成」は、プロジェクトの成功の9割を占めると言っても過言ではありません。

MQL(Marketing Qualified Lead)の定義を共同で策定する

まず、どのような状態のリードを「MQL(マーケティングが営業に引き渡すべき有望リード)」とみなすのか、必ず営業部門を巻き込んで明確な定義を作りましょう。「スコアが100点以上、かつグレードがB+以上」といった具体的な条件を、ワークショップ形式ですり合わせます。このプロセス自体が、営業側の当事者意識とスコアへの信頼を醸成します。

リード引き渡し後のSLA(Service Level Agreement)を明確にする

MQLを営業に渡した後、誰が・いつまでに・何をするのかを定めたSLA(サービスレベル合意)も文書で明確にしておきましょう。「MQL受領後、24時間以内に担当営業が初回コンタクトを行う」「すべての活動結果をSalesforceに記録する」といったルールを定めることで、対応漏れや機会損失を防ぎます。

MQLの引き渡しを自動化し、対応漏れと遅延を防ぐ

MQLの基準を満たしたリードは、手動ではなくシステムで自動的に営業へ引き渡す仕組みを構築します。これにより、ヒューマンエラーやタイムラグをなくし、機会損失を最小限に抑えることができます。

オートメーションルールの設定例:担当者割り当てとSalesforceタスク作成

Account Engagementのオートメーションルールを使い、「スコアが100点を超えたら、自動で担当営業を割り当て、Salesforce上に『新規MQLフォローアップ』というタスクを自動作成する」といった仕組みを構築します。これにより、対応の抜け漏れがなくなり、リードへの迅速なアプローチが標準化されます。

営業担当者への通知でタイムリーなアクションを促す

さらに、MQLが発生した瞬間に、担当営業へリアルタイムで通知(メールやビジネスチャット連携など)を送る仕組みも有効です。リードの関心度が最も高いタイミングを逃さずアプローチできるため、商談化率の向上に直結します。

PDCAサイクルを回し続けるための「月次レビュー会議」

スコアリングモデルは、一度作ったら終わりではありません。市場や顧客の変化に合わせて改善し続ける「生きた仕組み」です。そのために、定期的な振り返りと改善のサイクルを回しましょう。

確認すべきKPI:MQLからSQLへの転換率

月に一度は、マーケティングと営業のメンバー・責任者が集まり、MQL(マーケティング認定リード)がどれだけSQL(営業認定リード)に転換したか、その転換率を必ず確認します。この数値が目標を下回っている場合、スコアの閾値やMQLの定義に問題がある可能性を示唆しています。

「失注理由」の分析からモデル改善のヒントを得る

特に重要なのが、営業が対応した結果「失注」となったリードの理由分析です。「決裁権がなかった」「時期尚早だった」「競合に負けた」など、失注理由をSalesforce上でデータとして蓄積・分類することで、スコアリングやグレーディングのどこに改善点があるのか、具体的なヒントを得ることができます。

【効果測定編】スコアリングの成果をROIで証明する方法

成果を可視化するSalesforceダッシュボードの構築

スコアリング改善の成果を社内、特に経営層に理解してもらうには、その貢献度を「数字」で見える化することが不可欠です。Salesforce上に専用のダッシュボードを構築し、主要なKPIを一目で把握できる状態を作りましょう。

マーケティングファネル指標:新規リード数、MQL創出数

まず、「新規リード数」や「MQL創出数」といった、マーケティング活動の量を示す指標を可視化します。これにより、ファネルの入り口が健全であるかを確認できます。

転換率と速度指標:MQL→SQL転換率、商談化までの日数

次に、「MQLからSQLへの転換率」や「MQL発生から商談化までにかかった日数」といった、リードの質とプロセスの効率を示す指標を追います。スコアリングモデルの精度や営業の対応スピードを定量的に評価できます。

パイプラインと収益指標:マーケティング由来の創出パイプライン額

最終的に見なければならないのは、「マーケティング活動を起点とした商談創出額(パイプライン)」や「受注金額」といった、売上に直結する指標です。これらの数値が、マーケティング活動の事業貢献度を証明する最終的なゴールとなります。

経営層を納得させる投資収益率(ROI)の算出方法

経営層に対しては、「マーケティングへの投資が、どれだけの利益として返ってきたか」を明確に示すROI(投資収益率)が最も説得力のある指標です。

計算式の解説:「投資額」と「リターン」に何を含めるか

マーケティングROIは、一般的に以下の式で計算されます。

ROI (%) = ((マーケティング活動による利益 - 投資額) ÷ 投資額) × 100

投資額には、広告費やMAツールの利用料、施策に関わったメンバーの人件費などを含めます。リターンには、マーケティング起点で創出された受注による利益額を計上します。

【Sells upの視点】:「営業効率の向上」も金銭価値に換算してリターンに含める

ROIを算出する際、見落とされがちですが、「営業効率の向上」という間接的な効果を金額換算してリターンに加えることが重要です。質の高いリードが供給されることで、営業担当者が無駄なアプローチに費やしていた時間が削減されます。この削減された工数を人件費に換算し(例:削減時間 × 営業担当者の時間単価)、リターンとして計上することで、スコアリングがもたらす価値をより正確に、そしてより大きく示すことができます。

Account Engagementスコアリングでよくある5つの失敗と解決策

スコアリングの運用現場では、多くの企業が同じような“落とし穴”にはまりがちです。ここでは、代表的な5つの失敗とその解決策を紹介します。自社の運用と照らし合わせ、未然に防ぐためのヒントにしてください。

失敗1:デフォルトのスコアリングモデルに依存してしまう

Account Engagementの初期設定のまま運用を続けると、自社のビジネス実態に合わないスコア配分となり、営業が本当に求めるリードを見極めることはできません。

解決策

自社の「成約顧客」の行動データを分析し、必ず独自のスコアリングルールを構築しましょう。デフォルト値はあくまで初期設定の参考と捉えるべきです。

失敗2:マーケティング部門だけでルールを設計してしまう

マーケティング部門の独断でスコアリングルールを決めると、営業現場の感覚やニーズとの間に大きなズレが生じます。結果として、せっかくのモデルも営業に信頼されず、形骸化してしまいます。

解決策

必ず営業部門を巻き込み、MQLの定義やスコア配分を共同で設計しましょう。定期的にレビュー会議を実施し、現場のフィードバックを反映し続ける仕組みが不可欠です。

失敗3:購買意図が低い行動(メール開封など)を過大評価する

メール開封や単なるページ閲覧といった「興味レベル」の行動に高いスコアを与えてしまうと、実際の購買意欲とはかけ離れたリードがMQLとして大量に引き渡されてしまいます。

解決策

「購買意図が強い行動」と「興味レベルの行動」を明確に区別し、スコア配分に大きな差をつけましょう。営業が本当にアプローチしたい熱量の高いリードだけが高スコアになるよう調整することが重要です。

失敗4:一度設定したままにし、定期的な見直しを怠る

顧客の行動や市場環境は常に変化します。一度設定したスコアリングモデルを放置してしまうと、その精度は時間と共に確実に低下していきます。

解決策

月次や四半期ごとに必ずレビュー会議を実施し、KPIや失注理由をもとにスコアリングルールを見直しましょう。PDCAサイクルを回し続けることで、常に精度の高いモデルを維持できます。

失敗5:スコアとグレードを組み合わせず、スコアだけで判断する

スコア(関心度)だけでリードの優先順位を判断すると、ターゲット外の企業や決裁権のない担当者など、そもそも顧客になり得ないリードにまでアプローチしてしまうリスクがあります。

解決策

必ずグレーディング(適合度)とスコアリング(関心度)の両軸でリードを評価し、「関心度も高く、かつターゲットにも合致したリード」を最優先で営業に引き渡す仕組みを徹底しましょう。

まとめ:スコアリングを制し、マーケティングを事業貢献の主役へ

Account Engagementのスコアリングは、単なる点数付けの機能ではありません。それは、データと現場の知見を融合させ、営業とマーケティングが真に連携するための“共通言語”を創り出すための戦略的な仕組みです。

本記事でご紹介した設計・運用・効果測定のポイントを一つひとつ実践すれば、貴社のスコアリングは「営業に信頼され、商談化率を倍増させる」ための、事業を成長させる原動力になります。

完璧なモデルを一朝一夕に目指すのではなく、まずは小さく始め、営業の声に耳を傾けながらPDCAを回し続けること。それが成功への最も確実で最短の道です。

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

CONTACT