デシル分析とは?Excelでのやり方からBtoBマーケティングでの活用法まで専門家が徹底解説

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

デシル分析とは?基本からBtoBマーケティングでの実践的活用法までを徹底解説

デシル分析は、自社の売上構造を可視化し、「どの顧客が事業成長に貢献しているのか」「限られたリソースをどこに投下すれば最も効率的に成果を最大化できるのか」をデータに基づいて判断するための、シンプルですが効果的な顧客分析手法です。

デシル分析の目的:データに基づいた意思決定の第一歩

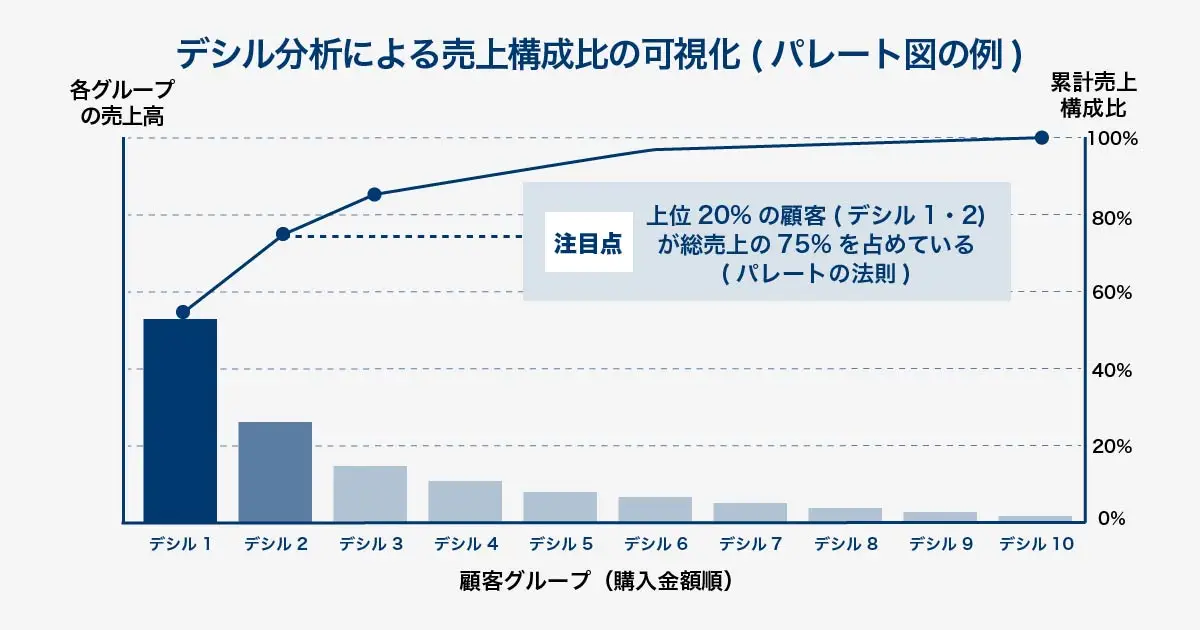

デシル分析の目的は、「自社の売上を支える優良顧客層を客観的なデータで明確に定義すること」です。全ての顧客が等しく事業に貢献しているわけではありません。多くのBtoBビジネスにおいて、売上の大部分は、いわゆるパレートの法則のように、一部の上位顧客によってもたらされています。

デシル分析は、この売上貢献度の高い優良顧客群を特定し、その顧客層に対して最適なマーケティングや営業アプローチを展開するための、戦略的な判断材料を獲得することを可能にします。

例えば、全ての顧客リストに対して画一的なメールマガジンを配信するのではなく、売上貢献度が高い上位グループには、新機能の先行案内や担当者による手厚いフォローアップを実施する。

一方で、まだ取引額が小さい下位グループには、課題喚起や活用事例を中心としたコンテンツを提供し、関係性を構築していく。

このように、データに基づいた顧客セグメンテーションとアプローチの最適化を実現することが、デシル分析の目的です。

特に、BtoBマーケティングにおいてMA(マーケティングオートメーション)ツールの活用やリード獲得の質に課題を抱える企業にとって、複雑な統計知識や高価なBIツールを必要としないため、手早く現状を把握できる非常に有効な手法です。

デシル分析によって明らかになること

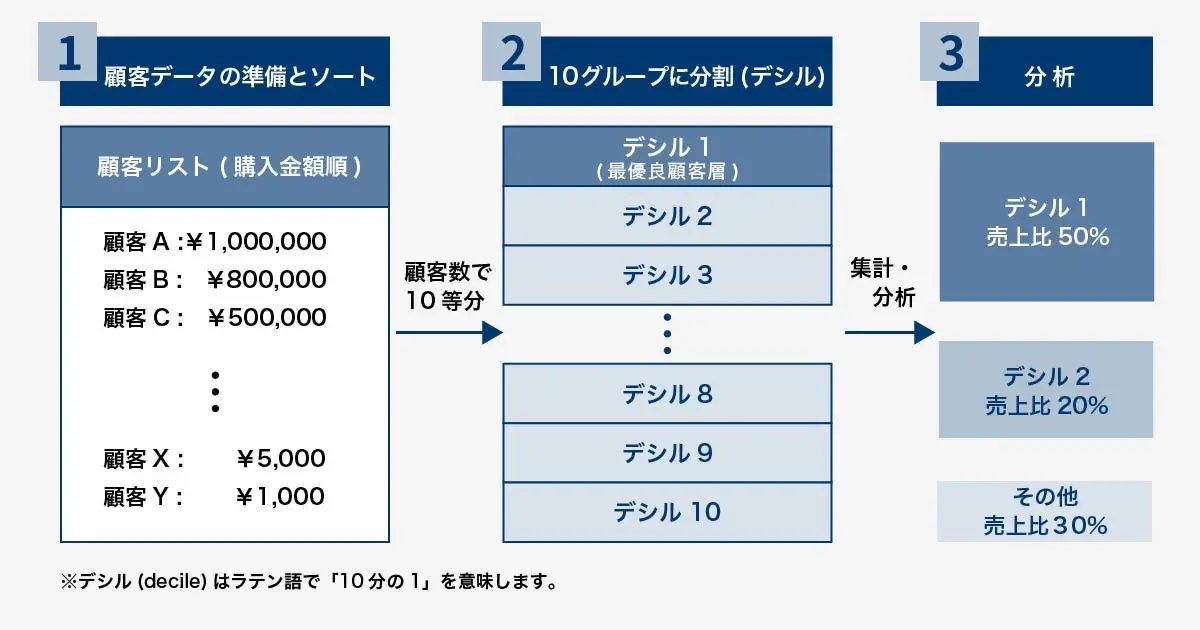

デシル分析では、全顧客を契約/受注金額の高い順に並べ、それを10等分のグループに分類します(デシル1が最上位、デシル10が最下位)。このシンプルなグループ分けによって、これまで感覚的にしか捉えられていなかった自社の顧客構造が、明確な数値として可視化されます。

各顧客グループの売上貢献度:どのグループが、全体の売上にどれだけの割合で貢献しているのか。

売上の集中度:上位グループと下位グループ間での契約/受注金額の格差はどの程度か。

事業リスクの把握:自社の売上構造が「一部の優良顧客に依存している」のか、「幅広い顧客層に支えられている」のか。

例えば、分析の結果、デシル1〜2の上位20%の顧客が、売上全体の80%を占めていることが判明した場合、この上位顧客層の維持・満足度向上が事業継続における最重要課題であることがデータで裏付けられます。同時に、この層への過度な依存は、顧客離反時のリスクが高いことも示唆します。逆に、下位グループの顧客数が多く、まだ取引額が小さい場合は、今後のアップセルやクロスセルの機会が眠る、ポテンシャルのある顧客層として育成戦略の対象とすることができます。

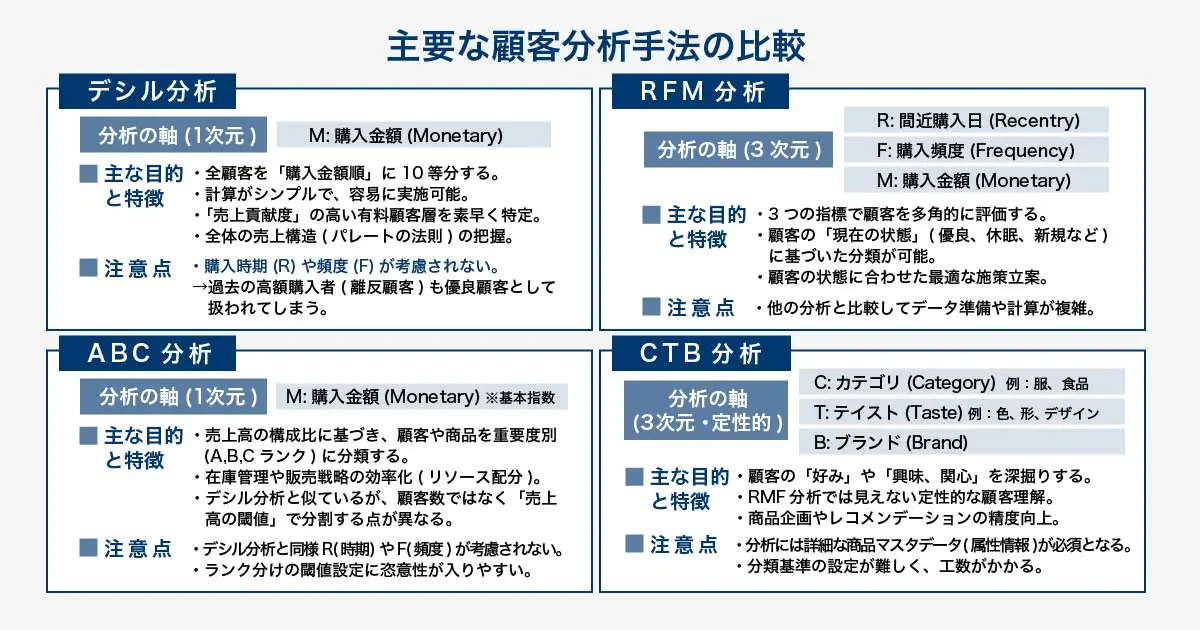

他の顧客分析手法との違い

顧客分析にはデシル分析以外にも様々な手法が存在します。ここでは、代表的な「ABC分析」「RFM分析」「CTB分析」との違いを明確にし、それぞれの使い分けについて解説します。

ABC分析との違い

ABC分析も、顧客や商品を重要度に応じてランク付けする手法ですが、デシル分析が「10階級」に固定されているのに対し、ABC分析は売上構成比などに基づいて「A・B・Cの3階級(またはそれ以上)」に分類します。例えば、売上の上位70%をAランク、次の20%をBランク、残りの10%をCランク、といった形です。

ABC分析は全体を大局的に把握するのに適していますが、グループの粒度が粗いため、詳細な顧客層の動向を捉えるには不向きな場合があります。そのため例えば、Aランクに多数の顧客が含まれてしまい、ターゲットが曖昧になってしまったケースでは、デシル分析で細分化することで、より精度の高いターゲティングが可能になります。

RFM分析との違い

RFM分析は、以下の3つの指標を組み合わせて顧客を評価・分類する、より多角的な分析手法です。

R(Recency):最新契約/受注日

F(Frequency):契約/受注頻度

M(Monetary):累計の契約/受注金額

デシル分析が「契約/受注金額(M)」という単一の指標で評価するのに対し、RFM分析は「最新の活動状況(R)」や「継続性(F)」も加味します。そのため、「過去に一度だけ高額取引があった休眠顧客」と「最近、少額でも頻繁に取引があるアクティブな顧客」を明確に区別できます。

RFM分析は、「今、アプローチすべき顧客は誰か」「離反予兆のある顧客は誰か」といった、より時間軸を意識したアクションに直結する示唆を得たい場合に非常に有効です。一方で、分析項目が増える分、やや複雑になります。まずはデシル分析で顧客の全体像を把握し、さらに具体的な施策を検討するフェーズでRFM分析を導入するというステップであればスムーズに、効果的な分析がしやすくなります。

CTB分析との違い

CTB分析は、顧客の購買行動の「中身」に着目する分析手法です。

C(Category):商品カテゴリー(例:ソフトウェア、コンサルティング)

T(Taste):嗜好(例:価格重視、機能性重視、デザイン性)

B(Brand):ブランド

この分析を用いることで、「どの顧客層が、どの製品ラインナップに関心を持っているか」「新サービスを提案するなら、どの層が最も有望か」といった、商品・サービス軸でのマーケティング戦略のヒントを得ることができます。デシル分析で特定した優良顧客層(デシル1〜3)が、どのような製品カテゴリーを好む傾向にあるのかをCTB分析で深掘りするなど、他の分析手法と組み合わせることで、より戦略的なインサイトを引き出すことができます。

デシル分析のデメリットと注意点

デシル分析はシンプルで効果的な手法ですが、その特性を理解し、適切に活用しなければ、かえって判断を誤るリスクも存在します。

顧客の「現在」の動向が反映されない

デシル分析は、あくまで過去の累計契約/受注金額に基づいています。そのため、直近の取引状況や今後のポテンシャルは評価に含まれません。例えば、過去の大口取引によって上位グループに位置していても、現在は取引が途絶えている「過去の優良顧客」と、最近取引を開始し、これから関係性が深まる可能性のある「未来の優良顧客」が同じグループに分類されてしまう可能性があります。顧客の属性や背景が考慮されない

「どの業界の企業か」「新規顧客か既存顧客か」「どのような課題を抱えているか」といった、契約/受注金額以外の重要な顧客属性が分析から抜け落ちます。売上金額が同程度であっても、急成長中のスタートアップ企業と、安定した取引を続ける大企業とでは、取るべきコミュニケーション戦略は大きく異なります。分析結果の短絡的な解釈による機会損失

分析結果を見て、上位グループの維持にリソースを集中させることは合理的ですが、それだけに固執すると、将来の優良顧客となり得る中位・下位グループの育成機会を逃すことになりかねません。デシル分析はあくまで「現状のスナップショット」であり、顧客のライフサイクル全体を俯瞰する視点が不可欠です。

これらのデメリットを補うためにも、デシル分析の結果は単体で判断せず、RFM分析や顧客の属性データなど、他の情報と組み合わせて多角的に分析/解釈することが重要です。

デシル分析の3つのメリット

上記の注意点を踏まえてもなお、デシル分析がBtoBマーケティングの第一歩として推奨されるのには、多くのメリットがあるからです。

Excelさえあれば、誰でもすぐに始められる

デシル分析の最大の魅力は、その手軽さです。特別なBIツールや統計ソフトは必要なく、「顧客リスト」と「売上データ」さえあれば、使い慣れたExcelですぐに分析を開始できます。データ分析の専門家でなくとも、現場のマーケティング担当者が自らの手で顧客構造を可視化できる点は、大きな利点です。優先すべき施策の費用対効果を最大化できる

顧客を10段階に明確に分けることで、「どの層が自社の売上を支えているのか」が一目瞭然となります。全顧客に同じコストをかけるのではなく、売上貢献度の高い上位グループにリソース(予算、人員)を集中投下することで、無駄なコストを削減し、マーケティング活動全体の費用対効果を劇的に向上させることが可能です。データに基づいた客観的な戦略立案が可能になる

「どの顧客が重要か」という議論が、担当者の感覚や経験則ではなく、客観的なデータに基づいて行えるようになります。これにより、マーケティング部門と営業部門間での共通認識が生まれ、施策の優先順位付けや目標設定がスムーズに進みます。

BtoBマーケティングにおけるデシル分析のステップ

デシル分析は、特にMAツールを活用したBtoBマーケティングにおいて、その真価を発揮します。

ここでは、デシル分析を行う際のステップを解説します。

1.MAのシナリオ設計におけるターゲットの明確化

MAツールの機能を最大限に活かすには、「誰に、何を、いつ伝えるか」というシナリオ設計が鍵となります。デシル分析の結果を活用し、各グループの特性に応じたコミュニケーションシナリオを設計します。

上位グループ(デシル1〜3):ロイヤルティ向上が目的。新機能の先行案内、限定セミナーへの招待、担当営業からの個別フォローなど、特別感のあるアプローチを自動化。

中位グループ(デシル4〜7):アップセル・クロスセルが目的。関連製品の導入事例や、より上位プランの活用法に関するコンテンツを配信し、関心度をスコアリング。

下位グループ(デシル8〜10):関係性構築と育成(ナーチャリング)が目的。業界のトレンド情報や課題解決に役立つホワイトペーパーなどを定期的に提供し、エンゲージメントを高める。

2.営業連携の強化と商談機会の創出

デシル分析の結果は、営業部門にとっても有益な情報です。マーケティング部門がMAツールで育成したリードのうち、どのグループの顧客がどのような反応を示したかをSFA(営業支援システム)と連携させることで、営業担当者は優先的にアプローチすべき顧客を判断できます。例えば、「中位グループの顧客が、上位プランに関するWebセミナーを視聴した」といった行動は、絶好の商談機会のシグナルとなります。

3.LTV(顧客生涯価値)向上のためのインサイト発見

デシル分析を定期的に(例:四半期ごと)実施することで、顧客がグループ間をどのように移動しているかを追跡できます。下位グループから上位グループへと成長した顧客群には、どのような共通点があるのか(特定の製品を契約/受注している、特定のコンテンツを閲覧しているなど)を分析することで、LTVを向上させるための成功パターンを発見し、他の顧客にも横展開することが可能になります。

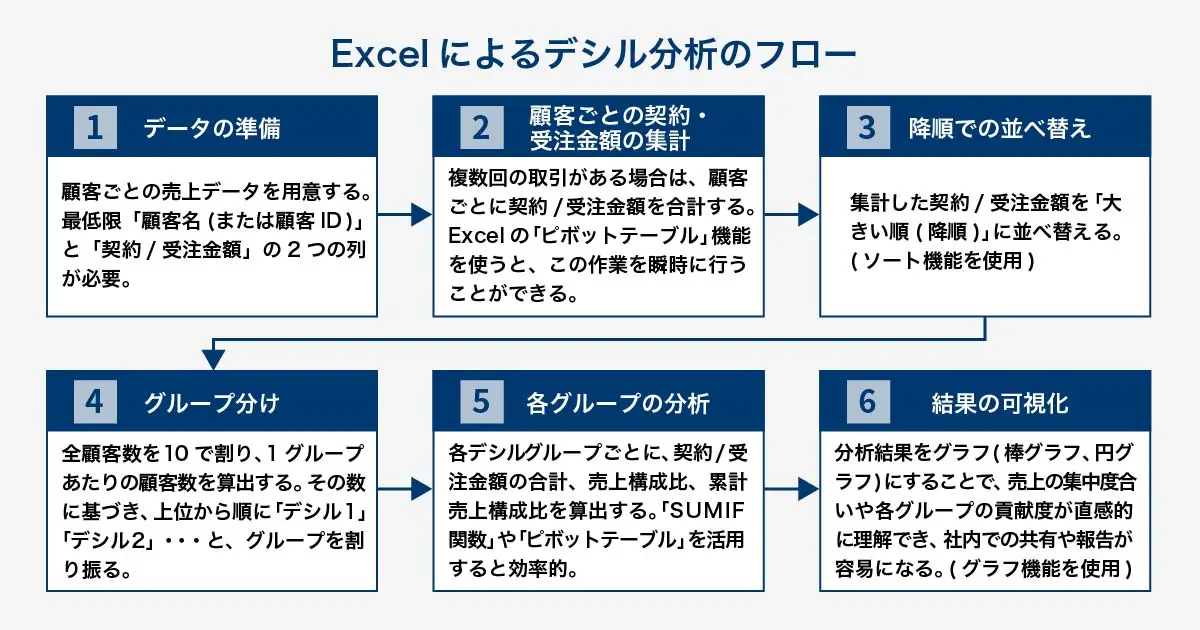

Excelを使ったデシル分析の実践手順

ここでは、Excelを使ってデシル分析を行う具体的なステップを解説します。

1.データの準備:顧客ごとの売上データを用意します。最低限「顧客名(または顧客ID)」と「契約/受注金額」の2つの列が必要です。

2.顧客ごとの契約/受注金額の集計:複数回の取引がある場合は、顧客ごとに契約/受注金額を合計します。Excelの「ピボットテーブル」機能を使うと、この作業を瞬時に行うことができます。

データ範囲を選択し、「挿入」タブから「ピボットテーブル」をクリック。

「行」に「顧客名」、「値」に「契約/受注金額(合計)」をドラッグ&ドロップします。

3.降順での並べ替え:集計した契約/受注金額を「大きい順(降順)」に並べ替えます。

4.グループ分け:全顧客数を10で割り、1グループあたりの顧客数を算出します。その数に基づき、上位から順に「デシル1」「デシル2」…とグループを割り振ります。

例:顧客数が53社の場合、53 ÷ 10 = 5.3となります。この場合、上位から5社ずつをデシル1〜9とし、残りの8社をデシル10とします。

5.各グループの分析:各デシルグループごとに、契約/受注金額の合計、売上構成比、累計売上構成比を算出します。Excelの「SUMIF」関数やピボットテーブルを活用すると効率的です。

6.結果の可視化:分析結果をグラフ(棒グラフや円グラフ)にすることで、売上の集中度合いや各グループの貢献度が直感的に理解でき、社内での共有や報告が容易になります。

まとめ

デシル分析は、専門的な知識や高価なツールを必要とせず、Excel一つで始められる顧客分析の入り口です。しかし、そのシンプルさとは裏腹に、「どの顧客層が自社の事業を支えているのか」「限られたリソースをどこに集中すべきか」という、マーケティング戦略の根幹に関わる極めて重要な示唆を与えてくれます。

この分析を通じて得られた客観的なデータは、MAツールのシナリオ設計を高度化し、営業活動の優先順位付けを最適化するなど、具体的なアクションへと直結します。

ただし、デシル分析はあくまで「契約/受注金額」という単一の切り口による分析です。その結果を鵜呑みにするのではなく、顧客の最新の動向や属性といった他のデータと組み合わせ、多角的な視点で解釈することが、真にデータドリブンな戦略立案には不可欠です。

データに基づいた「勝てる仕組み」を構築するための一歩として、まずは自社の顧客データを用いてデシル分析を実践し、顧客構造の可視化から始めてみてはいかがでしょうか。

MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。

MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。

CONTACT